量子点技术的成像革命

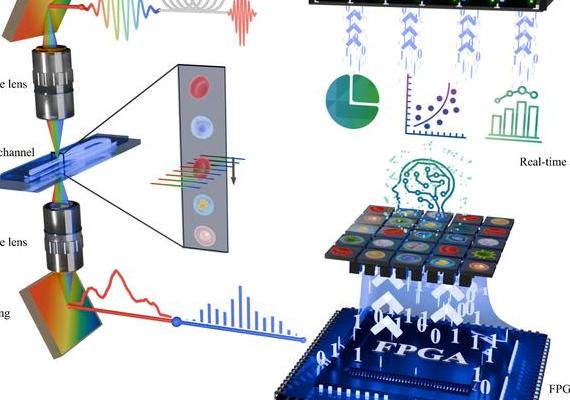

还记得数码相机是怎样取代胶片的吗?量子点传感器镜头正在带来类似的变革。有一种技术,是把纳米级半导体颗粒和光学镜头结合在一起。这项技术让传统CMOS传感器根本比不上。量子点能够精确地捕捉特定波长的光线。它的灵敏度比传统传感器高出300%。这就意味着,在微光环境下也能够呈现出没有噪点的画面。

实验室测试表明,装有量子点传感器的8K摄像机,在0.001勒克斯照度下,也就是相当于无月的夜空环境,依然能够还原97%的色彩饱和度。这种具有突破性的性能,正被用于深空探测、内窥手术等极端场景。更让人惊讶的是,量子点尺寸具有可调特性,这使得单传感器能同时覆盖紫外到红外波段,彻底摒弃了多传感器拼接方案。

纳米材料的魔法配方

量子点的核心秘密在于它的晶体结构。这种晶体结构的尺寸在2到10纳米之间。科学家改变镉硒、磷化铟等化合物的粒径。这就如同调色师混合颜料一样。通过这种方式。科学家能够精确控制吸收或发射光波的波长。麻省理工团队最新开发出了碳基量子点。这种量子点突破了传统重金属材料的毒性限制。

这种具备“原子级调谐”的能力有着颠覆性的优势。其一,单个镜头能够动态切换可见光与热成像模式。其二,消防员无需再在浓烟里频繁更换设备。2024年诺贝尔化学奖得主曾有过预言:“量子点会重新定义‘看见’的意义”。如今,这个预言正逐渐成为现实。

重新定义光学设计规则

传统镜头组矫正色差得用十余片镜片。量子点传感器直接从前端把这个问题解决了。索尼最新专利表明,其量子点模组让镜头厚度减少了42%。这使得智能手机终于能够实现单反级画质。更薄的镜组还意味着对焦速度更快。佳能实验室测得相位检测响应时间为0.001秒。

这种设计变革正催生出“镜头2.0”时代。通过AI实时分析量子点光谱数据,系统能够自动补偿像差。哈佛团队开发出了可编程液态镜头。它配合量子点传感器可实现每秒1000次的焦距切换。这远远超过了人类晶状体的调节能力。

从实验室到商业化的跨越

2025年CES展会上,三星展示了全球首款消费级量子点相机NX-QD1。它的ISO范围是50到。其定价和全画幅微单差不多。这意味着该技术正式进入大众市场。更让人兴奋的是,比亚迪把量子点传感器用在了自动驾驶系统上。在暴雨中,其识别准确率提高到了99.7%。

不过量产面临挑战。量子点在高温高湿环境下存在稳定性问题。这使得目前良品率只有65%。台积电正在研发原子层沉积封装技术。该技术有望在2026年把成本降低70%。分析机构预测。全球量子点影像市场规模在2030年将突破千亿美元。

多学科融合的创新图谱

这项技术取得突破,是因为材料学、光学、半导体工艺交叉创新。斯坦福大学开发出量子点“墨水”,它能像报纸印刷那样涂布在柔性基底上,这为可折叠相机开辟了道路。洛桑联邦理工学院把量子点和超表面结合,创造出了广角镜头,其厚度仅0.3毫米。

在医疗领域,量子点内窥镜已经能够达成细胞级成像。2024年《自然》期刊报道了相关案例。这些案例表明,这种技术让早期胃癌检出率提高了40%。军事应用的表现同样令人惊叹。美军对量子点夜视仪进行了测试。该夜视仪能够在完全没有光线的环境下,识别500米外的人脸特征。

未来十年的想象边界

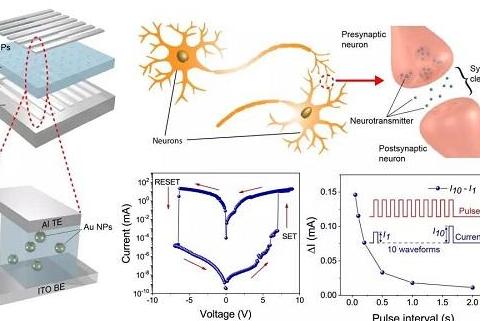

量子点传感器与神经形态计算相遇,或许会产生具备人眼特性的智能相机。加州理工的仿视网膜芯片原型,已经能够像生物视觉一样,优先处理运动信息。还有更具野心的计划,就是开发量子点光谱显微镜,用来直接观测分子化学键的振动。

或许在不久以后,我们的手机能够拍摄出物质成分分析图。并且AR眼镜可以同时展示可见光和毫米波影像。就像一位影像工程师讲的那样:“这不是迭代,而是维度升级”。问题是:当技术使我们看到不可见的世界时,人类准备好重新去理解“真实”了吗?欢迎在评论区分享你的看法。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

可拉伸电子设备:变 2025年神经形态芯

2025年神经形态芯 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率