人工黑洞的基本原理

设想一下,若人类能像玩橡皮泥般随意塑造时空形态,那景象该有多么奇妙。人工黑洞,便是这种极具科幻色彩的构想在实验室内初步的体现。人工黑洞这并非是科幻小说中描述的能够吞噬一切的宇宙怪兽,而是通过科学家们运用特殊材料和极端环境,对黑洞的某些特性进行微观模拟的结构。这项前沿的科学研究,正引领我们开启一扇通往全新物理世界的大门。

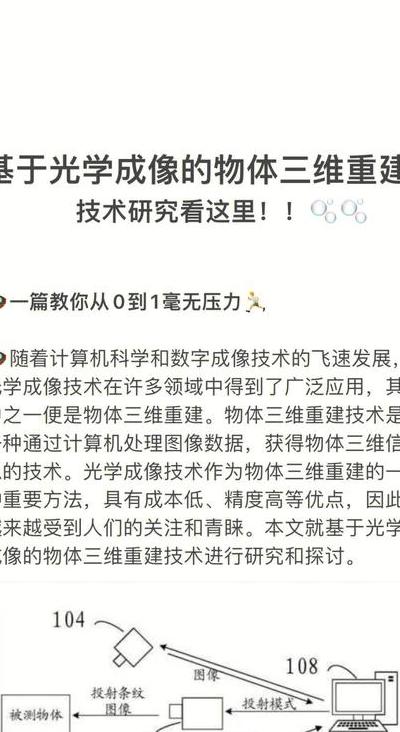

目前,大多数流行的人工黑洞模型都建立在超材料和玻色-爱因斯坦凝聚态的基础上。借助精心设计的超材料结构,研究者们能够使光波呈现出类似真实黑洞事件视界的弯曲现象。另外,通过超流体或极低温的原子云,我们能够复制出霍金辐射等量子效应。这些创新实验正在逐步消除天体物理学和量子力学之间的界限。

超材料构建的光学黑洞

2019年,东南大学的研究团队在实验室里首次成功研制出了一种在微波频段运作的“光学黑洞”。他们利用精心设计的超材料,使得电磁波在传输过程中呈现出类似于黑洞引力场的路径弯曲现象。这个直径仅为22厘米的设备,成功地将入射的微波“锁定”在其中心区域,从而模拟了黑洞捕捉光线的特性。

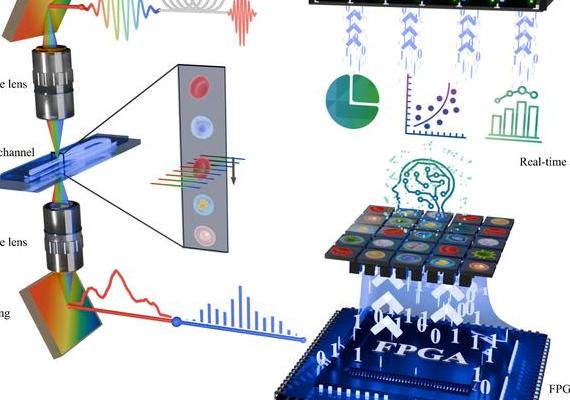

2023年,MIT团队的研究成果令人振奋。他们成功研发出一种在可见光波段运作的人工黑洞。这个黑洞是通过纳米级硅柱阵列构建的超表面实现的,它能让光线在穿过时产生特定的相位延迟。这种设计不仅能够模仿黑洞的吸积盘作用,而且有望为光学计算领域带来全新的发展方向。

量子模拟中的黑洞效应

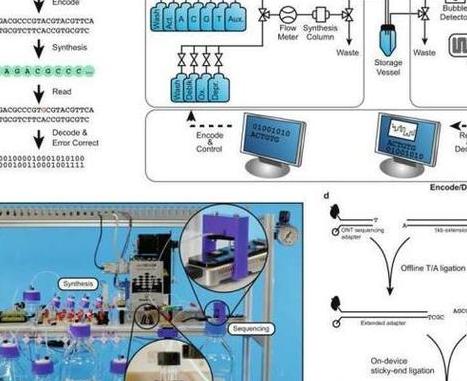

在几乎达到绝对零度的实验环境中,物理学家们正尝试利用原子云制造出一种新型的人工黑洞。当铷原子冷却至玻色-爱因斯坦凝聚态,它们便展现出令人瞩目的量子特性。借助对磁场的精确操控,研究人员能够使这些超低温原子模仿黑洞的事件视界。

2024年,芝加哥大学的研究团队首次在这个系统里发现了与霍金辐射相似的量子现象。他们构建的“声学黑洞”能够捕捉声波,并在“视界”的边界制造出成对的量子波动。这一研究成果为检验霍金的理论提供了实验室中前所未有的实证。

人工黑洞的能量潜力

尽管现在的人造黑洞体积还很小,但它所包含的能量原理或许将重塑未来的能源结构。从理论上讲,一个理想的人工黑洞几乎能将所有入射的能量完全吸收并转换。美国能源部已经着手开展“微型黑洞能量搜集”的初步研究,旨在研究在这种极端环境下的能量转换方法。

更有趣的是,一些理论模型指出人造黑洞或许能够产生负热容效应。这表明在吸收能量时,它们的温度非但不升高,反而会下降。这种看似违背常理的特性,一旦能够被实际应用,将可能对制冷技术带来一场革命。然而,研究人员指出,要实现这些应用设想,至少还需要二十年的时间来进行基础研究。

伦理与安全边界

人工黑洞的研究不断推进,科学领域对其可能存在的风险展开了认真的探讨。尽管目前实验室中的设备还无法造成真正的威胁,但对于未来更高功率的实验,安全评估变得尤为关键。国际纯粹与应用物理联合会已经设立了专门的委员会,致力于制定人工黑洞研究的伦理规范。

关键在于,我们应当多大程度上模仿真实黑洞的危险性质?有些科学家坚持应完全避免任何可能导致奇点的实验方案,而还有的研究者觉得,适度的风险是实现突破性发现所必须承担的代价。这样的争论将不断影响该领域未来的发展趋势。

通向新物理的窗口

人工黑洞的显著意义可能在于它们构成了检验极端物理理论的特殊场所。科学家们正通过对比实验室的模拟数据和天文观测结果,对量子引力、高维空间等领域的多种前沿理论进行验证。2025年,即将启用的欧洲极端条件实验室,将使此类研究达到新的水平。

这些细小的人造物体正试图解答宇宙中最为深奥的疑问:时空的真正面貌究竟如何?黑洞中的信息是否真的会彻底消失?量子力学和广义相对论是否能够实现统一?每一次的新发现都有可能彻底改变我们对于物理世界的根本理解。

浏览了这些令人鼓舞的成就之后,您觉得在哪个领域里,人工黑洞的研究最有可能会率先产生实际的应用价值?是引领能源变革、实现计算技术的重大突破,还是对基础物理理论的验证?期待您发表高见,让我们共同来深入讨论这项有望重塑人类未来的尖端科技。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 可拉伸电子设备:变

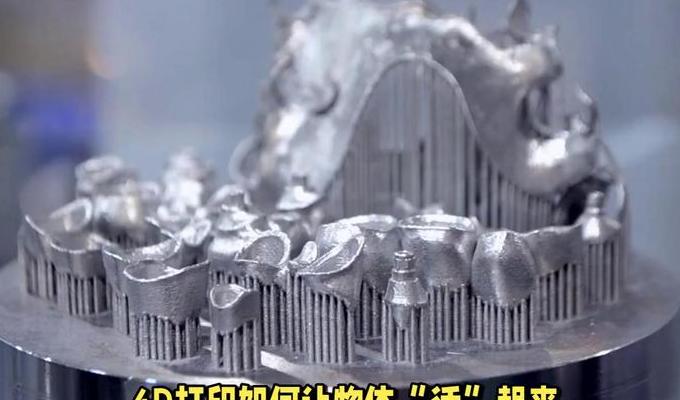

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率