想象一下,要是我们可以在太空中收集太阳能,接着把它无线传输回地球,这会彻底改变人类的能源格局。空间太阳能电站(SSPS)是一种颠覆性技术,它借助地球轨道上的太阳能电池阵列,突破了大气层和昼夜限制,能实现24小时不间断地收集能量。本文会深入探究这项前沿科技的工作原理,会深入探究这项前沿科技的关键技术突破,还会深入探究这项前沿科技可能带来的全球能源变革。

为何需要太空太阳能

地球表面进行太阳能发电时面临着许多限制,比如存在天气影响的问题,存在昼夜交替的问题,还存在土地占用等问题。太空中的阳光强度比地面强,是地面的8至10倍,并且太空中的阳光不受云层影响,也不受大气衰减影响。有研究显示,在同步轨道上,1平方公里的太阳能板阵列,它的年发电量等同于地面同等面积光伏电站年发电量的40倍。

更重要的是,空间太阳能电站能够达成能源的全球化分配,借助微波或激光传输,这些电能能够精准地传至地球任何一处需要电力的地方,其中涵盖偏远地区以及灾区,这种特性让它成为解决能源分配不均问题的潜在方案,对缺乏传统能源基础设施的发展中国家尤为适用。

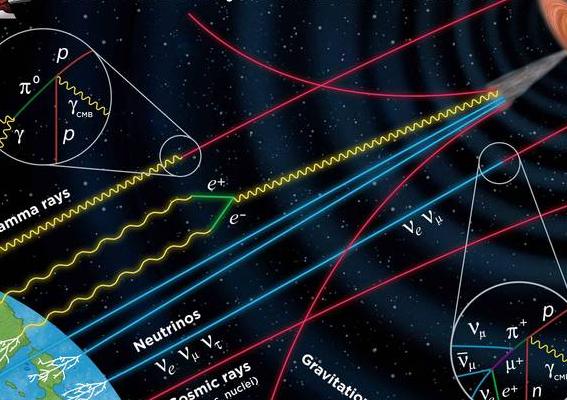

能量传输的核心技术

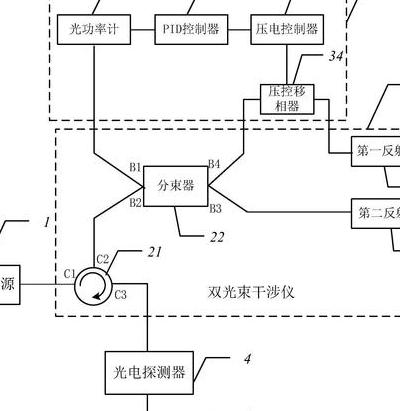

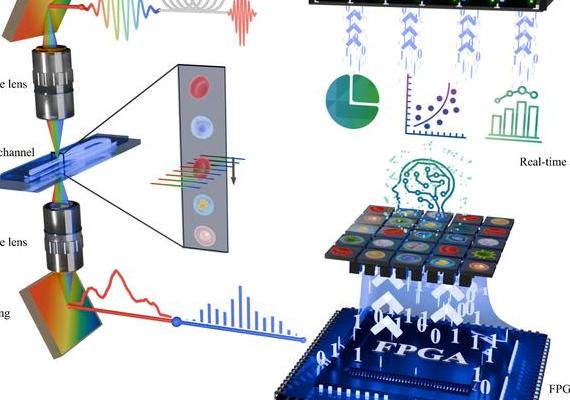

整个系统中,把太空电能传回地球这个环节极具挑战性。当前主流的方案是采用2.45GHz或者5.8GHz的微波来进行传输,这种频率可以穿透大气层,并且对人体是安全的。日本的科学家在小型实验里,已经实现了50米的无线能量传输,其传输效率超过了80% 。

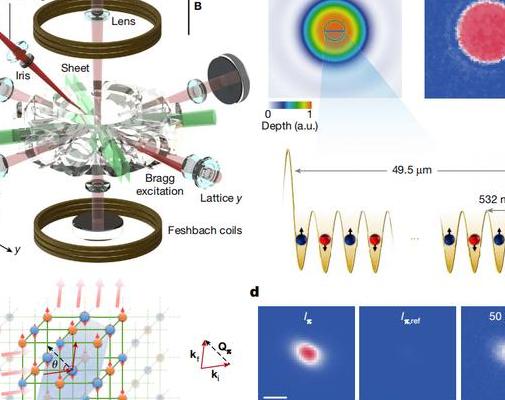

另一个关键技术是相控阵天线系统,该系统要精确控制数百个发射单元,以此确保微波束一直对准地面接收站。美国加州理工学院做过实验,实验表明通过智能算法调节,能够实现毫米级的波束指向精度,在300公里的距离上,这样的精度相当于击中一枚硬币大小的目标。

模块化建造新思路

传统的航天器建造方法没办法满足空间太阳能电站的大规模需求。最新的方案运用模块化设计,把电站拆分成数千个小型发电单元,这些单元由能重复使用的火箭分批送到轨道后自动进行组装。的星舰项目表明,这种策略能够把建设成本降低90% 。

更具革命性的是自组装技术,麻省理工团队开发出了类似折纸的太阳能板,这种太阳能板能够在太空中自动展开成为预定的结构,再配合空间机器人的辅助,未来的电站或许完全不需要人工参与组装,如此一来大幅降低了运营风险和成本。

材料科学的突破

空间环境对材料有着极端的要求,新型超轻复合材料是关键的突破点,石墨烯增强的太阳能电池重量只有传统硅基电池的十分之一,并且光电转换效率提高到了40%以上,中国科学家研发的钙钛矿-硅叠层电池已在实验室实现了32.5%的效率。

耐辐射涂层技术有了进展,美国NASA研发的含铪氧化物涂层能让太阳能板在强辐射环境中工作超过15年,且不会有明显衰减,这些材料创新极大提高了空间电站的经济可行性,使投资回报周期从最初的30年缩短到了8至10年。

经济性与商业化路径

尽管一开始投资数额庞大,不过空间太阳能电站的平准化度电成本有望降低到0.08美元每千瓦时。日本经产省预估,到2040年时,太空电力或许会在全球能源市场中占据3%至5%的份额。像和这样的私人企业已经得到了数亿美元的投资,打算在2028年之前发射试验电站。

创新的商业模式正处于形成阶段,“电力即服务”这一概念,让用户能够按照需求购买太空电力,而且不用承担基础设施成本,欧洲航天局提出的轨道共享方案,使得多个国家能够共同投资一个电站,还能分配电力配额,这显著降低了参与的门槛。

环境与社会影响

空间太阳能电站有可能让全球化石燃料的使用量减少30%。按照国际能源署的评估结果,单个功率为1GW的空间电站,每年能够减少800万吨二氧化碳的排放。更为关键的是,它可以防止地面大型光伏电站对生态系统造成破坏,对生态脆弱地区尤为适用。

这项技术还会打造出全新的产业链,预计到2035年能够提供20万个高技能工作岗位。发展中国家能够通过参与全球太空能源网络,越过传统电网建设阶段,直接迈入清洁能源时代,这或许会重塑全球能源地缘政治格局。

随着各国太空竞赛朝着实用化方向转变,空间太阳能电站正从科幻迈向现实。您觉得这项技术最先会在哪些领域获得实际应用?欢迎分享您的看法,要是认为本文有价值,那就请点赞,以支持更多人看到这一未来能源解决方案。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

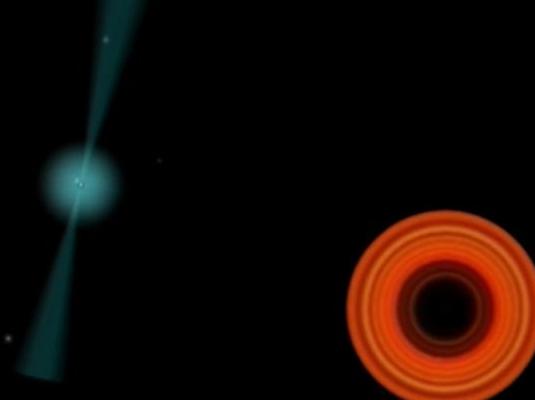

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率