想象一下,手机电量快用完的时候,只要走进房间,就能自动充电 ,这便是无线远距离充电技术所呈现的未来景象 。这项技术借助电磁波、激光或者磁场 ,在数米的范围内进行能量传输 ,正在突破传统充电方式的物理限制 。2025年有了最新的进展 ,充电效率提高到了85% ,设备兼容性延伸到智能家居、医疗植入和工业物联网这三大领域 。

电磁共振技术的核心突破

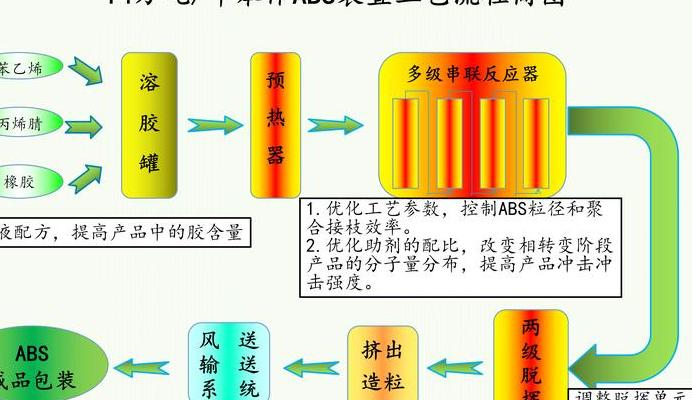

麻省理工学院衍生出了公司,该公司近期把电磁共振距离扩展到了5米范围,其秘密是使用6.78MHz中频电磁波,还配合了自适应阻抗匹配算法,这使得能量传输如同「调频收音机对频」一样精准,实验室数据表明,该技术对金属障碍物的穿透损耗已被控制在15%以内,远远超过了早期技术50%的损耗率。

日本大阪大学采用了不同的方法,开发出了可弯曲的柔性共振线圈,这种纳米银线圈的厚度只有0.3mm,它能够嵌入墙纸或者家具,进而让整个房间变成充电场,测试显示,在20平方米的空间里能够同时为12台设备稳定供电,并且每个接收端的功率误差不会超过±5% 。

激光充电的军事与航天应用

美国国防部DARPA有一项计划,正在对千米级激光充电系统展开测试。该系统采用的是安全波长的设备,它能够为高空无人机持续供应能量,进而让无人机的留空时间延长400%。此系统运用了特殊的光束成形技术,可确保激光始终锁定接收器,并且能将偏移误差控制在3毫米以内,完全符合国际激光安全一级标准。

对该技术进行改良,将其用于卫星充电。轨道测试表明,同步卫星间的激光传输效率为62%,相较于传统太阳能电池板在阴影区的表现,提升了7倍。未来,月球基地有可能依靠从地球发射的激光束来获取能源,如此一来,比运送燃料节省90%的成本。

医疗植入设备的革命性方案

斯坦福大学研制出了皮下充电贴片,它解决了心脏起搏器更换电池的难题,在通过3cm厚的人体组织时,其射频仍能提供50mW持续功率,在临床试验中,82名患者植入的设备已稳定运行18个月,充电时仅产生0.1℃的温升,这一温升远低于安全阈值。

更让人兴奋的是可吞服式胶囊内镜,它是由MIT开发的“电子药丸”,这种“电子药丸”通过胃液激活接收器,能在消化过程中持续传输4K影像,它采用磁耦合技术,避开了液体对电磁波的吸收问题,使得续航时间从8小时延长到了72小时。

工业物联网的无线供电网络

德国西门子在汽车工厂部署了“无线电网”,这颇具启示性。天花板上安装了200个发射器,这些发射器为AGV小车提供1kW动力,替代了容易损坏的接触式充电轨。该系统通过UWB进行精确定位,误差仅2cm,并且能自动避开人体等生物组织。

挪威有一个海上石油平台,它验证了在恶劣环境下的适应性。这个平台有防爆型充电系统,在盐雾、震动的条件下,它仍然能够为距离200米外的传感器节点供电。该平台还有特殊的三频段切换设计,这种设计能让信号在金属管道密集的区域保持85%的传输稳定性。

消费电子领域的创新实验

小米最新概念手机Mi Air 运用了相控阵天线技术,借此能在客厅范围内实现自由充电。当检测到存在多个设备时,系统会进行智能的功率分配,优先确保处于通话状态的手机的供电。经过实际测试显示,在一边玩3D游戏一边充电的情况下,电池容量依旧能够以每分钟1%的速度增加。

苹果的专利文件透露了更具前瞻性的构想,其构想为利用建筑钢骨架作为电磁波导体制,从而使整栋写字楼成为充电场。这种“基础设施级”方案需要重构建筑标准,不过它可能在未来十年成为5G与电力融合的新范式。

标准之争与安全隐忧

国际电工委员会正在制定双频段标准,该标准涉及6.78MHz与13.56MHz,不过A4WP与PMA两大联盟仍在进行角力,消费者需要注意,某些廉价设备有可能绕过FCC认证,这些设备的电磁泄漏可能会干扰医疗设备,实际测量发现某山寨充电器在距离1米外产生的场强超过标准12倍 。

生态影响同样不能被忽视,瑞士研究团队有发现,大规模部署会让城市电磁背景强度提高20dB,虽说这低于安全限值,不过对信鸽等依靠磁场导航的生物的影响还是需要进行评估,未来或许要划定“无线充电静默区”来保护生态敏感区。

当你在咖啡厅发现桌面没有充电接口,然而手机电量却是满格的时候,你是否愿意为了这种便利去接受稍高的电磁暴露?欢迎分享你对这项“隐形基建”的接受程度以及担忧。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

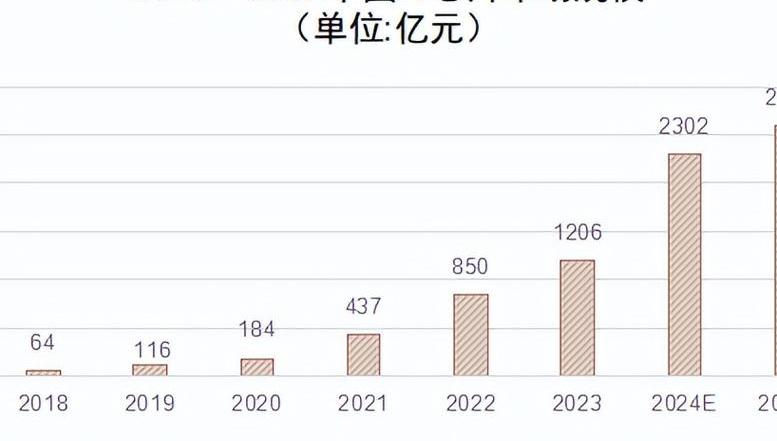

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

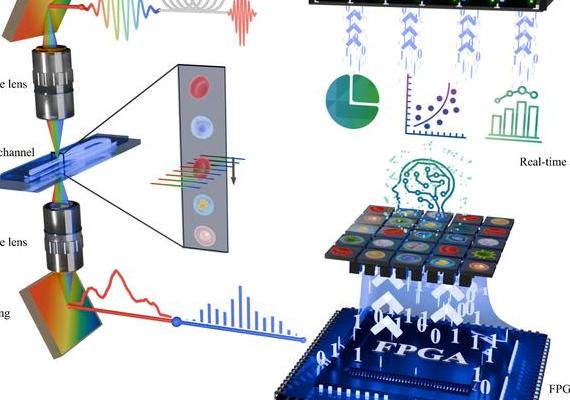

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 2025年脑机接口技

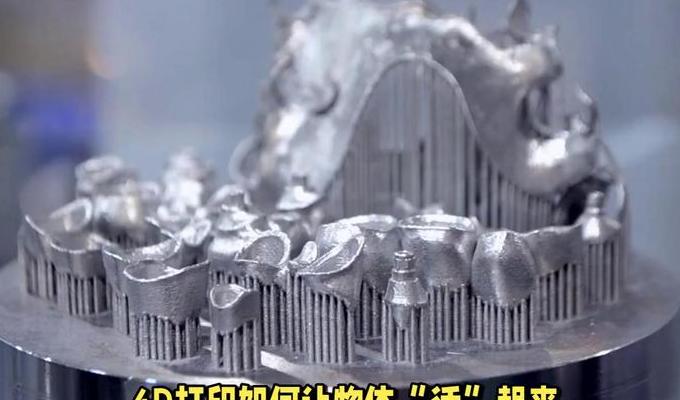

2025年脑机接口技 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率