智能环保监测系统的现状与前景

2025年环保政策持续加强,智能环保监测系统迎来了快速增长。这项技术起初仅限于对单一污染源进行监测,而现在已能对环境质量进行全面、实时的监控。它已经广泛应用于工业、城市、农业等多个领域。根据最新数据,全球智能环保监测市场的规模已经达到了千亿级别,其中中国市场的份额接近40%。

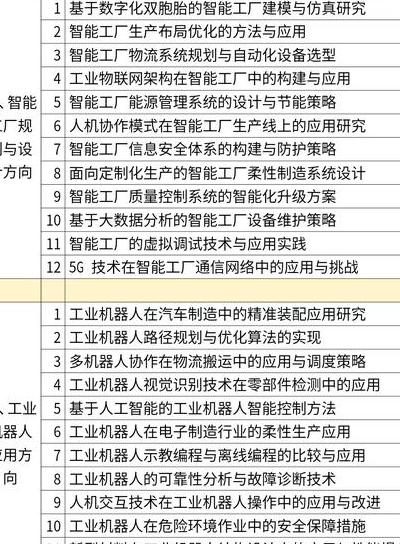

工业领域的深度应用

制造业集中地带,智能监控系统已经变得普遍。就拿长三角地区的一个工业园区来说,284家企业都已接入智能监测的云端系统,对废水、废气、固废进行了全程监控。系统每5分钟就更新一次数据,一旦检测到超标情况,便会立刻发出警报,处理响应时间也从过去的24小时缩短到了30分钟。

更值得关注的是,AI算法开始投身于污染治理的决策过程。该系统依托历史数据,能够准确预测排放的走向,并提出最有效的减排措施。在一家化工厂实施后,每年成功降低了超过一百万元的治污费用,并且实现了污染物排放量减少35%的目标。

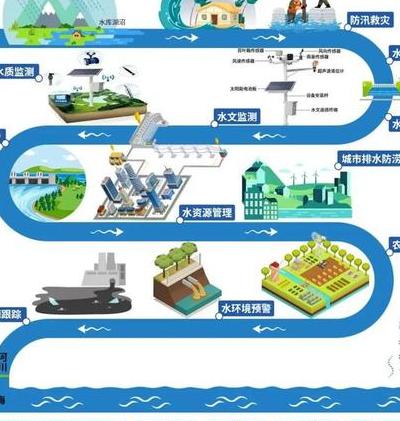

城市环境中的网格化布局

北京朝阳区的实例表明,在将区域划分为边长500米的监测网格之后,空气质量的测量精度提高了8倍。由微型传感器构成的监测网络,可以精确锁定污染源头,甚至能够分辨出道路扬尘与餐饮油烟对污染的贡献程度。

这种高密度监测模式已在三十余座重要城市得到推广。深圳通过在路灯杆上安装监测装置,短短三个月内便构建起覆盖全城的监测网络,其建设费用较传统方法减少了六成。实时数据在市民APP上呈现,有效增强了环境监管能力。

农业面源污染监测突破

监测传统农业污染问题向来不易。目前,利用多光谱传感器的无人机正每周对农田进行巡查,并与地面上的物联网设备协同工作,从而能够准确计算出化肥和农药的流失情况。在江苏的试点项目中,此类方法已被证明效果显著。天地一体的监测系统,使农业面源污染评估准确率从50%提升至85%。

畜牧业领域涌现了新的技术应用。一家大型养殖场在牲畜耳朵上装上了生物传感器,能够实时检测粪便中的氮磷比例。这些数据被用来直接指导饲料配方的调整,从而有效减轻了粪污处理的负担,减少了40%。此外,每年还能节省下约200万元的环保投资。

水域监测的技术革新

长江流域设置的浮标监测站推动了行业变革。这些智能浮标,装备了卫星通讯功能,即便在湍急的河流中也能保持稳定,每隔半小时便发送包括重金属和有机污染物在内的15项数据。在去年的汛期,该系统成功提前48小时预警了一次某支流的农药污染事件,从而有效避免了下游取水口的污染。

在近海领域,水下机器人与监测网络相配合。这些系统能够收集信息,并且能够自动记录污染扩散的轨迹。在大连港投入使用后,发现溢油事故的时间从原先的6小时减少到了20分钟,应急处理的速度有了明显提高。

数据整合与智能分析

各地监测数据正打破信息孤岛现象。生态环境部建立的“全国环保云”已连接2000多万个监测点,每日处理数据量高达50TB。借助机器学习技术,系统可识别不同区域污染之间的联系,去年成功对3起跨省污染传输事件进行了预警。

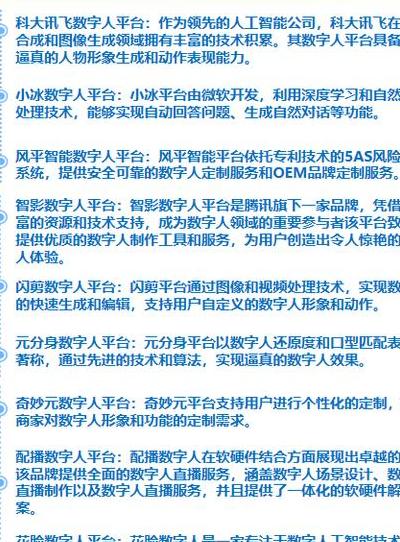

某科技公司开发的环境大脑平台实现了新的发展。它融合了气象、交通、工业等多个领域的资料,具备预测未来三天空气质量变化的能力,预测准确度高达92%。基于这一预测,一些城市采取了精确的限行措施,既确保了减排效果,又尽量减少了市民出行的不便。

未来发展的关键挑战

尽管行业发展迅猛,但依然存在一些技术难题,比如传感器使用寿命较短、偏远地区信号覆盖不全面。以某个高原湖泊监测项目为例,它就因为设备在低温环境下受损,导致数据采集中断,最终只得研发出专门的防冻型号来解决问题。

最根本的难题是数据的应用问题。目前,多数系统还只是停留在监控阶段,如何将监控与治理环节深度融合,构建起“监控-预警-治理-评估”的完整闭环,将成为未来发展的关键所在。一些专家提出,有必要制定统一的技术规范,以防止重复建设和资源的无效消耗。

随着5G、量子传感等新技术的逐渐成熟,智能环保监测领域将迎来更加广泛的应用前景。然而,在涉及环境保护这一复杂的系统工程中,我们该如何在技术监测和人为监管之间找到恰当的平衡点?期待您能发表您的看法。

材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年智能家电控

2025年智能家电控 2025 年拂晓:智能

2025 年拂晓:智能 智能设备维护专业

智能设备维护专业 2025年智能保险服

2025年智能保险服 2025 年智能保险

2025 年智能保险 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智