当我们的思想能够直接操纵物体时,<h2>前言:这样的时代即将到来。</h2>

记得《阿凡达》中通过神经连接操控外星生物的情节吗?这样的科幻设想如今在实验室里正逐渐变为现实。到了2025年,脑机接口技术已经能够直接解析大脑的神经信号。在这些最前沿的研究领域中,有一个方向特别引人注目,那就是探索如何利用外部电信号来逆向影响大脑的活动。这项技术将带来人机交互方式的根本变革,甚至有可能对“控制”这一基本概念进行全新的诠释。

神经电信号的编码原理

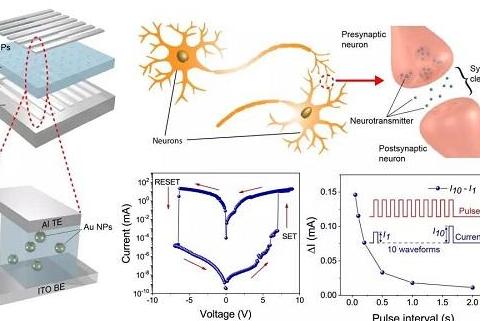

大脑实际上是由860亿个神经元构成的生物电路。这些神经元彼此相连,通过大约1000个突触连接,构建了一个总长度超过16万公里的巨大网络。当神经元进行放电时,它们会发出微小的电信号。这些信号能够在头皮表面被EEG设备捕捉到,其检测的精确度可以达到毫秒级别。借助机器学习算法,科学家们已能识别出与特定思维活动相对应的神经放电模式。例如,当想象左手活动时,大脑的运动皮层中特定区域会发出频率在8至12赫兹之间的μ波,并伴随衰减。这种所谓的“脑电波指纹”为操控外部设备奠定了基础,然而,若要逆向影响大脑,则需要采用更为精细的干预手段。颅磁刺激技术,其精确调节至关重要。

目前最先进的非侵入式调控技术为经颅磁刺激,简称TMS。该技术通过在头皮表面施加快速变化的磁场,能够引发大脑皮层的感应电流。2023年,MIT团队研发的个性化TMS系统已能精确锁定3mm³的脑区,这相当于在城市中找到了一个特定的房间。这项技术最为引人注目的应用,便是用于治疗抑郁症。在10Hz的频率下对左侧前额叶进行刺激,约75%的顽固性抑郁症患者病情有了显著好转。令人惊奇的是,借助同步脑电图监测和实时调整反馈,我们如今能够构建一个闭环控制系统,这就像是给大脑配备了一个智能的温控器。

美国国防高级研究计划局(DARPA)正在致力于开发神经纳米机器人,这类机器人是未来调控技术的先锋。这些机器人的直径仅有50纳米,能够通过脑血管系统直接到达神经元。与外部设备相比,它们能够实现针对单个细胞的精确刺激。2024年,杂志公布的一项实验显示,研究人员利用磁场操控纳米机器人群体,使实验鼠形成了特定的嗅觉记忆。这一成果表明,在微观尺度上,物理刺激确实能够引发主观感受,为“记忆编码”开辟了新的技术途径。

加州大学伯克利分校的研究团队发现,在深入交流的过程中,参与者的脑电波会呈现出同步的特征。基于这一发现,研究人员研发了“思维耦合”系统,该系统能够实时分析双方的脑电波,并通过经颅交流电刺激(tACS)来加强这种同步效应。在教育领域,这项技术展现出令人瞩目的应用前景。实验班引入了同步教学工具,学生们对抽象知识的掌握速度提高了40%。这一现象似乎表明,人类的认知过程可能存在一种“神经共振”的机制,就好比调频收音机需要调整到正确的频道才能接收到清晰的广播信号。

2024年,联合国教科文组织推出的《神经权利宣言》特别指出,脑机接口技术在使用过程中必须保障用户的“认知自由权”。这就要求系统必须具备能够随时启动的“紧急停止”功能,类似于电梯中的紧急制动按钮。同时,技术安全问题也显得十分严重。华盛顿大学的研究指出,错误的神经刺激可能会引发“意识分裂”现象,表现为无法统一的各种杂乱感知。因此,IEEE正在着手制定第一个脑机接口安全规范,规定所有设备都必须经受住严格的“神经相容性”检验。

依据摩尔定律的神经学推论,预计到2030年,我们能够实时解析大约一百万个神经元的集体运作。这等于是能够实时解读一个人的视觉幻想,那时“心灵感应”将不再是遥不可及的科幻设想。这种影响更为深远的,是对意识本质的全新理解。外部信号若能精确影响个人感受,那么对“自我”的定义将会变得不清晰。或许未来某日,我们能够如同更新手机操作系统一般,借助神经调节手段来改善我们的思考方式。在脑波控制技术广泛应用的将来,我们是否需要制定新的法律法规,以确保人们“思想自主权”的保障?欢迎各位在评论区发表自己的观点,若您认为这篇文章颇具价值,不妨点个赞来助力前沿科技的传播。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 可拉伸电子设备:变

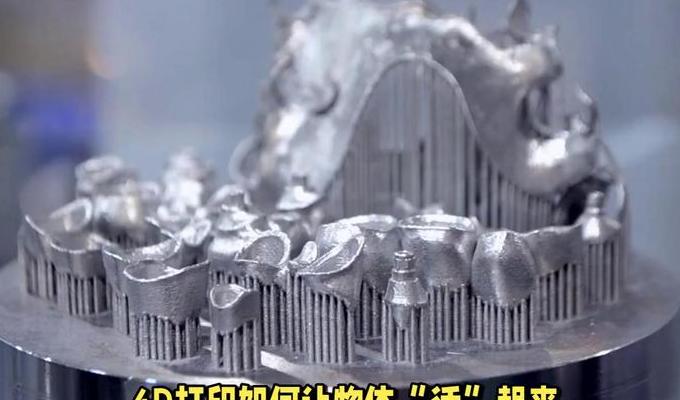

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

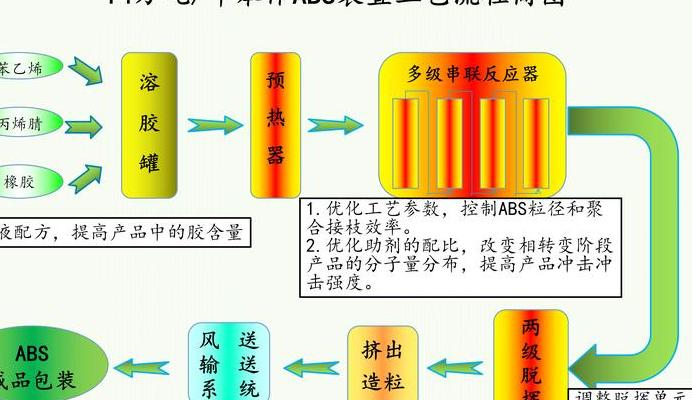

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率