前言

想象一下,把整个互联网的数据进行压缩,将其保存到一个方糖大小的空间里,还要保存数千年。这听起来好像是科幻情节,然而DNA存储技术正在让这个愿景成为现实。DNA是自然界最古老的信息载体,在数字时代它正焕发出新的生机,它的存储密度是传统硬盘的百万倍,它的耐久性能够达到数万年 。到了2025年,这项技术已然走出实验室,迈向产业化临界点,很快就会引发数据存储领域的革命性变革。

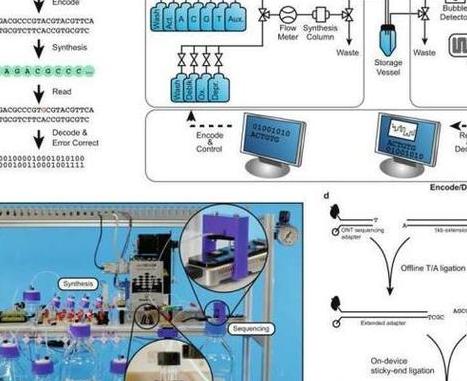

DNA的数据编码原理

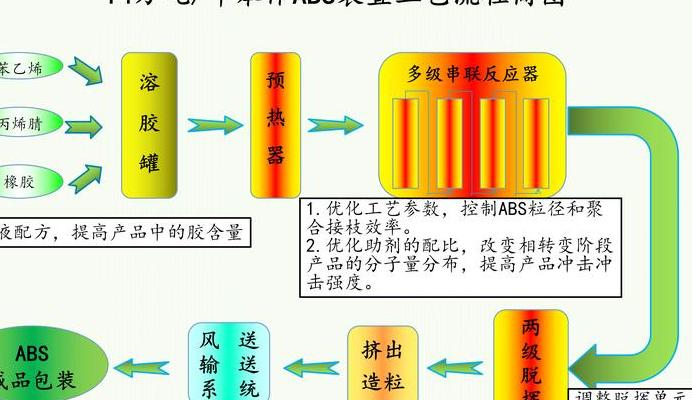

DNA存储的核心在于把二进制数据转变为生物碱基序列,科研人员研发出专用算法,该算法能把数字文件里的0和1映射成腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)四种碱基的组合,1克DNA在理论上能够存储215PB数据,这等同于14万部蓝光电影。微软研究院在2016年的时候,首次达成了200MB数据的DNA存储,到了2025年,单次合成容量已经突破了1TB。

编码过程要解决两大挑战,一是要避免出现同碱基长串,以免影响测序准确性,二是要设计纠错编码,来应对合成错误。最新研究采用了螺旋式三维编码方案,把数据分层写入人造DNA链,使得存储密度又提升了40%。瑞士苏黎世联邦理工学院开发的动态编码系统,还能够根据存储环境自动优化碱基排列模式。

合成与读取技术突破

DNA合成成本大幅下降,这推动了技术实用化,在2020年时合成1MB数据需要3500美元,到2025年已降低至50美元以下,美国公司所开发的酶促合成技术,把写入速度提升到了每秒4MB,比传统化学合成快1000倍,其拥有专利的“分子打印机”能够在24小时内完成1TB数据的DNA编码。

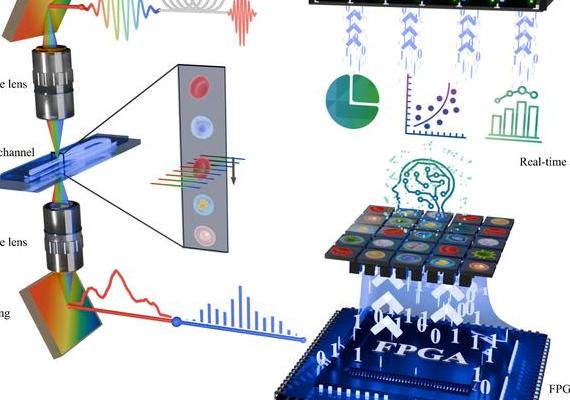

读取技术也有了重大进步,牛津纳米孔公司的便携式测序仪,体积和U盘差不多,却能实时解读DNA数据,新型光子测序技术利用荧光标记碱基,把读取速度提升到每分钟1GB,微软和华盛顿大学合作研发的“分子文件系统”,可以像访问硬盘那样随机读取DNA里的特定数据片段。

存储介质革命性优势

与传统存储相比较,DNA在三个方面有着颠覆性优势 ,首先是具有极端耐久性 ,在适当条件下它能够保存数十万年 ,2017年科学家成功读取了43000年前猛犸象的DNA ,然而现代磁带的寿命只有30年 ,其次是空间效率高 ,1公斤DNA理论上能够存储全球现有的全部数据 。

更关键的是具有能耗方面的优势。数据中心大约占到全球用电量的2%,然而DNA存储几乎不消耗能量。瑞士联邦材料实验室研发了玻璃胶囊封装技术,该技术能让存储的DNA在常温状态下维持稳定。把这些胶囊存放在废弃盐矿里,能够达成零能耗的“化石级”数据保存。

当前应用场景探索

在文化传承领域率先进行尝试,挪威末日种子库于2023年把1.4万份农作物基因数据存入DNA中,预计能够保存千年,法国国家图书馆打算在2026年前,将所有历史文献的DNA备份埋藏在具备核废料级防护的地窖里,好莱坞电影公司已经开始用DNA存储经典电影母带。

商业领域有创新应用出现,美国一家初创公司DNAli把企业数据库转化成DNA样本,用来长期当作法律证据保存,制药巨头运用DNA存储临床试验数据,以保证50年内能够追溯,最有意思的是瑞士珠宝商推出了“记忆钻石”,它把客户家庭照片信息编码到合成钻石的DNA标记里 。

产业化面临的关键挑战

成本依旧是最大的阻碍,价格虽在迅速下降,然而存储1TB数据仍要花费数万美元,这一花费是硬盘的一万倍还多,合成错误率也有待进一步控制,目前每1000个碱基就会出现1至2个错误,这对关键数据存储形成了风险,各国都在构建标准化实验室网络,以此确保DNA数据能在不同平台上被读取 。

法律伦理问题渐渐显现出来,德国已经制定法律,禁止将人类DNA用于商业存储,目的是防止基因信息被滥用,数据安全问题也引起了人们的关注,从理论上来说,带有恶意代码的DNA序列有可能干扰生物实验室的信息系统,国际标准化组织正在着手制定DNA存储的加密规范以及生物安全协议。

未来十年的发展路径

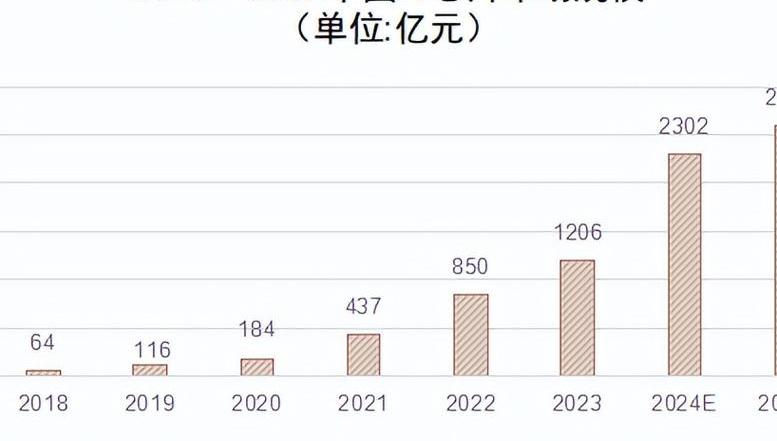

2025年到2030年这期间,将会迎来技术爆发的时期。行业预测表明,DNA存储市场的规模,会从当下的2亿美元,增长至2030年的50亿美元。众多主要的科技公司都在进行布局,微软打算在2028年之前建成首个DNA云端数据中心,谷歌在开发DNA搜索引擎,亚马逊在测试把冷数据转变为DNA存储。

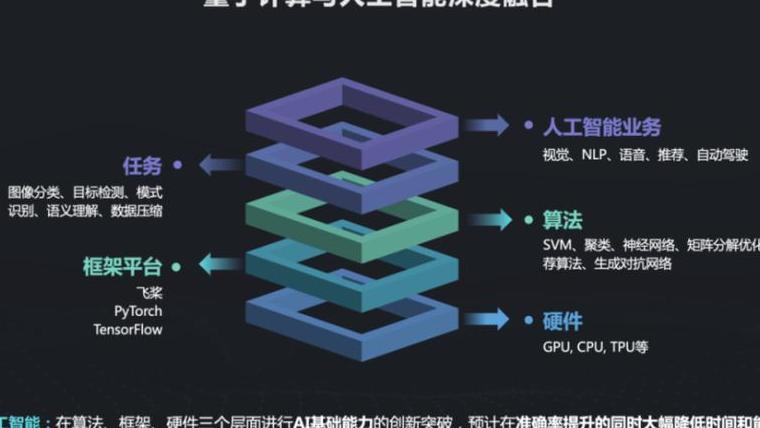

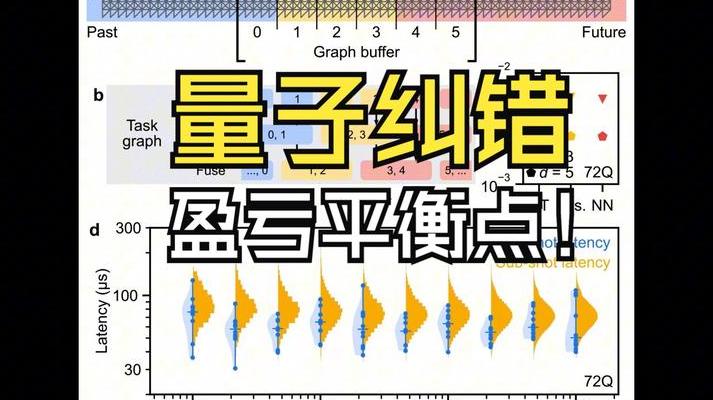

从长远角度看,DNA存储或许会和其他技术相结合。量子计算需要海量数据存储的支撑,而DNA是理想的载体。脑机接口会产生大量神经数据,这些数据也有可能将DNA选作终极存储方案。最令人兴奋的远景是开发“活体存储器”,使经过基因改造的微生物成为能够自我复制的动态数据库。

当我们的曾孙辈以考古的方式挖掘 21 世纪文明时,他们或许会在发光的琥珀中发现 DNA 晶体,这种晶体存储着人类的全部知识。你觉得哪种类型的数据最值得用这种“万年存储”技术保存?是文明典籍、科学发现,还是普通人的数字记忆?欢迎分享你的看法。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

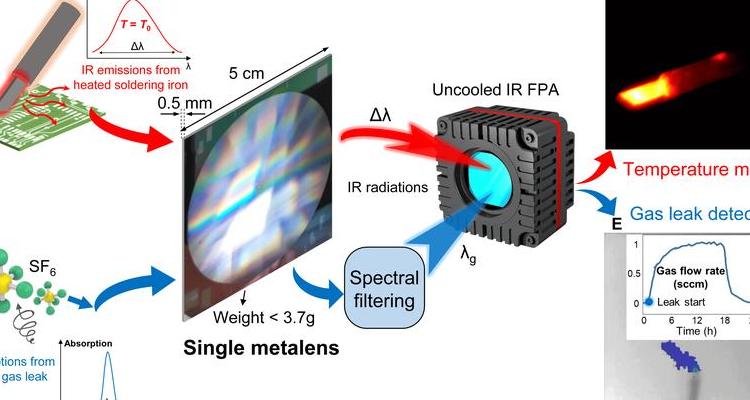

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 可拉伸电子设备:变

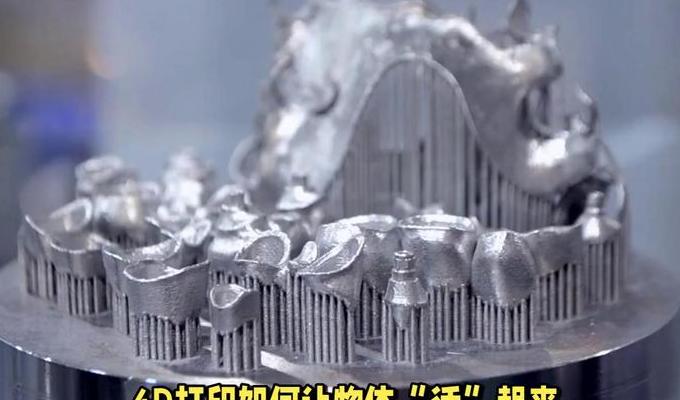

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

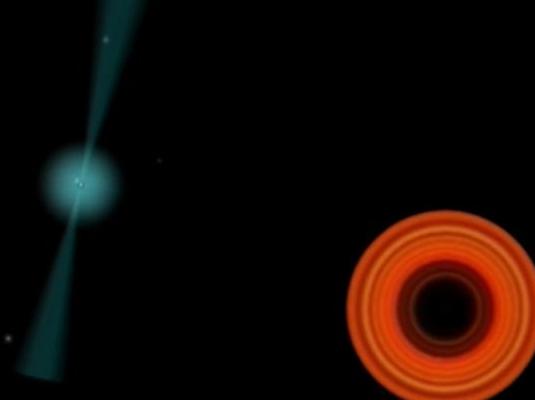

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿