在数字化信息爆炸的时代,传统硬盘面临容量挑战,云存储也面临容量挑战,传统硬盘还面临寿命挑战,云存储同样面临寿命挑战。DNA存储技术具有惊人的存储密度,DNA存储技术具有稳定性,正成为科学家眼中的下一代存储解决方案。本文将深入探讨DNA存储技术的六大核心优势,本文将揭示这项前沿科技如何重塑我们的数据存储方式。

存储密度远超传统介质

想象一下,1克DNA能够存储大约2.15亿GB的数据,这等同于将整个互联网存档放进一个鞋盒里。DNA的存储密度是传统硬盘的数百万倍,它的双螺旋结构准许在纳米尺度上开展三维立体编码。2025年最新研究表明,哈佛团队已经达成每立方毫米存储1.3PB数据的突破,这样的存储效率令所有电子存储介质都无法企及。

传统数据中心需要足球场大小的空间,与之相比,DNA存储能把全球所有数字信息压缩到一个冰箱的体积内。微软研究院的 证明,一个糖块大小的DNA可以存储1EB数据,这相当于5万年的高清视频。这种具有革命性的空间效率能彻底解决数据中心占地面积和能耗问题,它特别适合空间站、深海探测等特殊环境。

保存期限长达千年

考古发现了猛犸象的DNA,这证明在适当的条件下,DNA能够保存数万年。现代DNA存储借助合成生物学技术来强化稳定性,实验显示其数据可以稳定保存2000年以上。相比较而言,传统硬盘的平均寿命只有3至5年,磁带也仅仅能够维持30年左右,频繁地进行数据迁移,不仅耗费时间,还会增加错误风险。

瑞士联邦理工学院研发出新型DNA封装技术,该技术把数据编码DNA密封在二氧化硅纳米颗粒里,这些颗粒能抵抗极端温度、辐射以及电磁干扰。这种被称作“分子级时间胶囊”的技术,可让重要文献、文明档案实现永久保存。去年,联合国教科文组织启动了“人类文明DNA备份计划”,首批存储了500万册古籍,其中就有《永乐大典》。

能源效率突破性提升

现代数据中心消耗着全球大约3%的电力,DNA存储则只在读写的时候才消耗能量。剑桥大学经过计算表明,存储相同数量的数据,DNA技术的能耗还不到传统方法的十亿分之一。写入之后,DNA分子在常温状态下就能稳定保存,不需要持续供电的冷却系统,这对于实现碳中和目标有着战略意义。

微软和华盛顿大学合作开发了自动DNA合成系统,该系统把写入能耗降低了80%。特别要注意读取过程,新一代纳米孔测序技术让单次读取能耗低至几焦耳,麻省理工团队正在研发光学读取方案,此方案有望进一步降低99%的读取成本。DNA存储因这种超低能耗特性,成为太空任务的理想选择。

数据安全性质的飞跃

DNA存储天生具有物理隔离的特性,黑客没办法通过网络攻击来窃取数据。军事级加密能够通过设计特定的引物序列来达成,要是没有生物密钥,就算获得了DNA样本也没办法解码。美国DARPA已经投入6800万美元来研发“分子防火墙”技术,它把传统密码学和DNA编码结合到了一起。

更具革命性的是,DNA拥有数据隐藏能力。2024年,苏黎世联邦理工进行了实验。实验证明,可以把1TB数据编码进看似普通的酵母菌DNA中。通过常规微生物检测,根本无法发现这些数据。这种“隐形存储”为保护敏感数据提供了全新思路。已经有三家跨国银行开始测试金融数据的DNA加密存储方案。

介质稳定性无与伦比

DNA分子对电磁脉冲具有完全的免疫能力,核爆产生的电磁脉冲,也就是EMP,无法破坏其数据。实验表明,经过500Gyγ射线照射的DNA样本,这里的照射剂量相当于切尔诺贝利核心辐射量的100倍,仍能够完整读出数据。这种抗辐射能力对于国家安全以及航天领域而言至关重要。

在极端温度测试当中,DNA存储呈现出了令人惊讶的韧性,在从零下196摄氏度的液氮到150摄氏度的高温环境里,数据保存的完好率超过了99.99%,与之相比,传统硬盘在85摄氏度时就会出现永久损坏的情况,去年南极科考站已经全面运用DNA存储关键的科考数据,将极地恶劣环境下的存储难题完美解决了。

与生物计算的自然融合

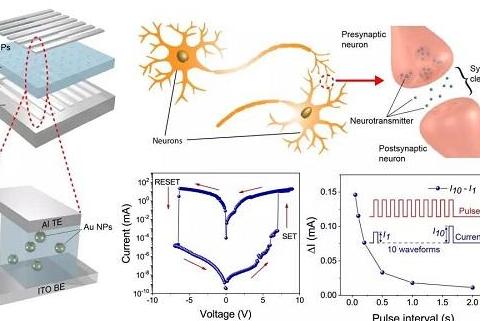

DNA存储最让人兴奋的前景,是和生物计算产生协同效应,存储在DNA里的数据,能够直接被生物计算机处理,可跳过传统计算机的电子信号转换环节,哈佛威斯研究所已达成用系统直接在DNA存储器上运行算法,这种“活体计算”速度提高了1000倍。

合成生物学的发展还催生出了“自修复存储”这一概念,华盛顿大学团队设计了大肠杆菌载体,它能够自动检测DNA存储中的错误,还能对这些错误进行修复,进而让数据保存的可靠性提高百万倍,在未来,医院或许会用DNA同时存储患者病历以及定制药物配方,在诊疗的时候,通过生物芯片直接读取相关信息并合成个性化药物。

当传统存储技术接近物理极限的时候,DNA存储呈现出了怎样具有颠覆性的优势?您觉得这项技术最先会在哪个领域大规模地应用?欢迎在评论区分享您的看法,也请点赞给予支持,让更多人知晓这项改变未来的技术。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 2025年神经形态芯

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率