设想未来,治疗心脑血管疾病将如同派遣一支微型的维修队伍进入人体,能够精确地清除血管中的阻塞,而无需进行手术。这便是纳米机器人技术在医疗领域带来的一次重大变革。本文将详细解析这项尖端技术的工作机制、目前的发展状况、潜在的利益以及所遭遇的困难,并对它对未来医疗方式的可能颠覆性影响进行展望。

微型清洁工的工作原理

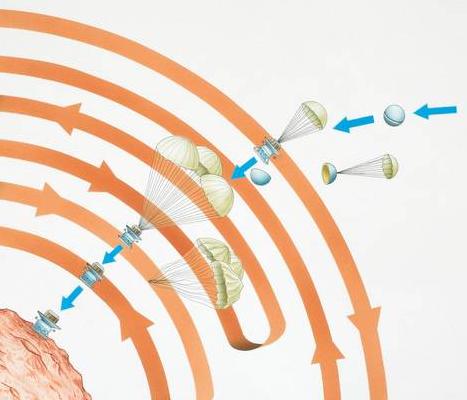

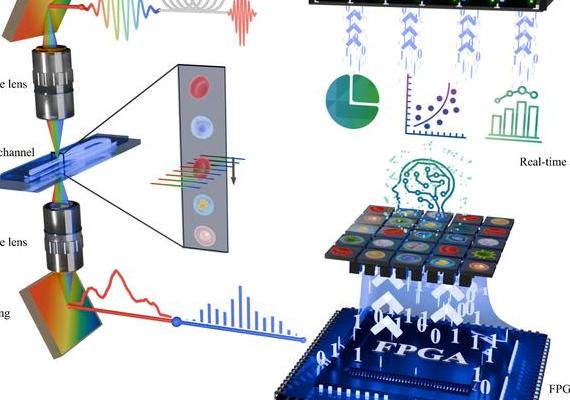

纳米机器人在清理血管方面的关键机制是运用直径仅几十纳米的微小机器在血管内进行有方向的移动。这些机器一般由与生物相容性好的材料构成,其表面装备有专门的分子识别系统,能够如同智能吸尘器般精确地识别并定位血管壁上的斑块沉积。它们能够通过机械刮除、药物溶解或超声波破碎等方法,有效去除引起血管狭窄的主要原因——动脉粥样硬化斑块。

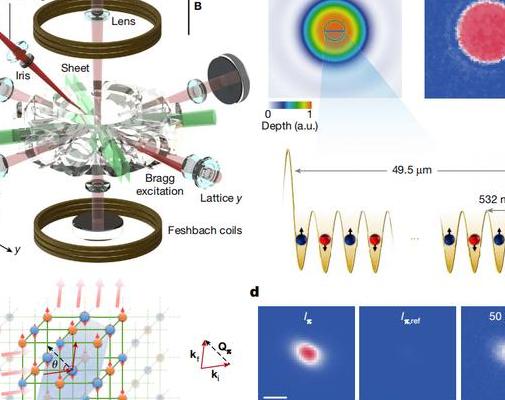

目前最先进的纳米机器人运用磁导航系统或生物化学驱动技术。这类机器中,磁导航型机器人依靠外部磁场来精确调控其运动路径,而生物化学驱动型机器人则是以血液中的葡萄糖为动力。中国科学院近期展示的一台原型机,在模拟血管的环境中,能够以每秒50微米的速度移动,同时在不破坏血管内膜的前提下,清除实验性斑块中的90%以上。

三大突破性临床优势

与传统支架手术或搭桥手术相较,纳米机器人疗法展现出革命性的优越性。首先,它实现了真正的微创,甚至无创治疗,患者只需通过静脉注射即可完成手术,无需进行开胸等创伤性操作。其次,其精确度达到了细胞级别,能够处理传统导管无法触及的微小血管分支,这对于糖尿病视网膜病变等微血管疾病的治疗尤为关键。

第三,这项技术拥有与众不同的编程特性。2024年,哈佛大学的研究团队研发的纳米机器人能够依据患者的具体差异来调整其运作方式——针对钙化斑块,它运用超声波进行破碎处理;而对于脂质斑块,则释放溶解酶。这种定制化的治疗方法使得医疗的精确度达到了前所未有的高度,临床试验结果表明,并发症的发生率下降了76%。

从实验室到病床的挑战

尽管前景看好,纳米机器人技术想要实现大规模的临床应用,却遇到了不少难题。其中最关键的难题在于,如何在人体复杂的循环系统中,确保数以百万计的微型机器人能够精确地到达目标位置,而不会迷失方向。目前,麻省理工学院(MIT)研发的量子点标记跟踪系统在动物实验中已经实现了85%的定位准确率,但距离真正的临床应用还有一段距离。

生物安全性问题同样不容忽视。尽管多数纳米材料能在体内分解,但长期滞留可能会激发免疫反应。美国食品药品监督管理局(FDA)最新发布的指导原则规定,纳米医疗设备需提供长达180天的安全性数据,这一要求使得众多项目的审批时间被迫延长。另外,大规模生产的成本也是一个关键的限制因素,目前生产单个治疗剂量的纳米机器人所需的费用已高达两万美元。

全球研发竞赛白热化

世界各国普遍把纳米机器人视为战略科技的关键领域。在我国,“十四五”规划中,专项资金投入超过三十亿人民币,致力于攻克群体智能控制技术难题;美国的DARPA实施了“体内工程师”项目,汇集了三十七家顶级研究机构,成功研发出能够自我复制的第四代纳米机器人;而欧盟则着重于伦理框架的构建,并于2023年发布了全球首部《医用纳米机器人应用指南》。

企业间的竞争在行业内同样十分激烈。强生公司完成了对纳米机器人初创企业的收购,其冠状动脉治疗技术已步入III期临床试验阶段。此外,谷歌的母公司旗下的生命科学部门,他们研发的“智能血细胞”纳米平台功能非凡,不仅能有效疏通血管,还能实时检测血糖、氧含量等多项关键指标,这标志着跨领域融合创新的趋势。

改变未来医疗模式

纳米机器人技术将带来心血管疾病防治体系的重大变革。在预防层面,定期的血管清洁保养或许会成为健康管理的常规操作,如同现今的洗牙一般普遍。在诊断领域,将迎来一场革命,纳米机器人搜集的血管壁微观数据,结合人工智能分析,能够提前数年预知发病的可能性。更重要的是,这项技术使得居家治疗成为现实,患者无需频繁入院,医疗资源的分配也将变得更加合理。

这种变革将引起新的医疗伦理挑战。例如,纳米机器人与人体界限的模糊性可能引起身份认同的焦虑;技术差距可能导致医疗不平等现象的加剧;此外,还有数据安全的问题——那些在人体内巡逻的纳米机器人所收集的健康数据,其所有权究竟归属于谁?这些问题都需要在技术广泛推广之前,建立起一套全新的规范体系。

展望与思考

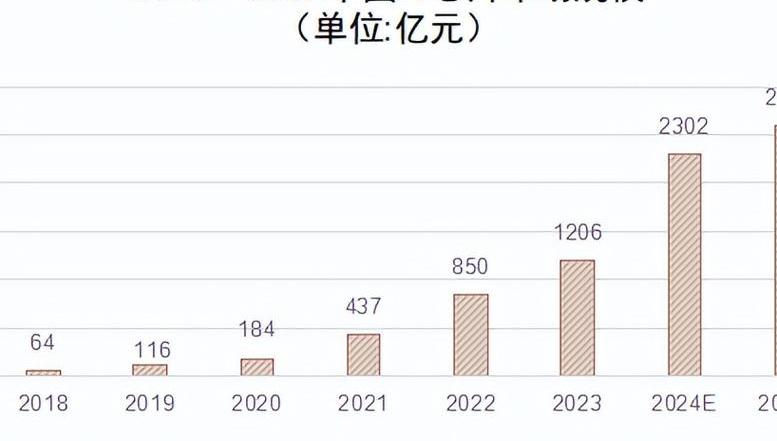

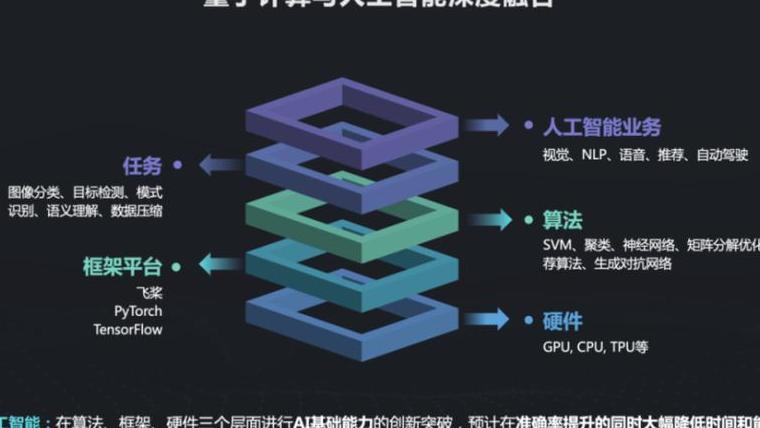

保守估计,到2030年,全球纳米机器人医疗市场的规模有望超过千亿。材料科学、量子计算与人工智能的协同进步,预示着未来的纳米医生或许能够自主学习。它们在体内可以自主做出判断,处理各种病变。展望未来,纳米机器人将不只是“管道工”,它们还可能成为常驻体内的全科医生,从而实现预防性医疗的真正意义。

这项技术促使我们对医学的根本进行重新审视。随着医疗过程变得极其精确且无痛苦,健康与疾病的界限是否会被重新界定?在纳米级别上维护人的健康,这是否意味着人类有可能突破生物学的界限?这些问题已经超出了单纯技术的范畴,需要科学家、伦理学家以及社会大众共同来探讨。

您觉得纳米机器人最早能在哪一医疗分支得到广泛应用?比如在心血管疾病治疗上,还是在癌症的精准投药治疗中,亦或是神经系统的疾病干预方面?期待您能发表高见,同时也欢迎您为推动医学前沿科普点赞。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

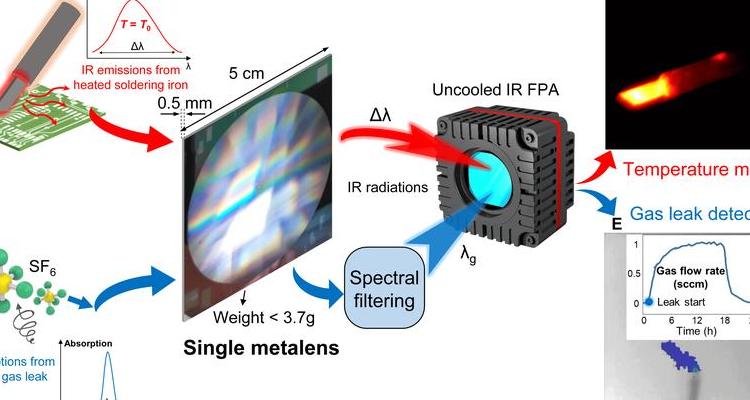

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率