超表面技术:光学领域的革命性突破

当年首次引入电容触屏时,其震撼令人难忘,而超表面技术所带来的变革更是令人叹为观止。这种由亚波长尺度人工结构构成的新型光学材料,正在全面重塑我们对光学认知的极限。从军用隐形技术到消费级AR眼镜,超表面技术在2025年显现出了惊人的商业化前景。

二维材料重塑光学法则

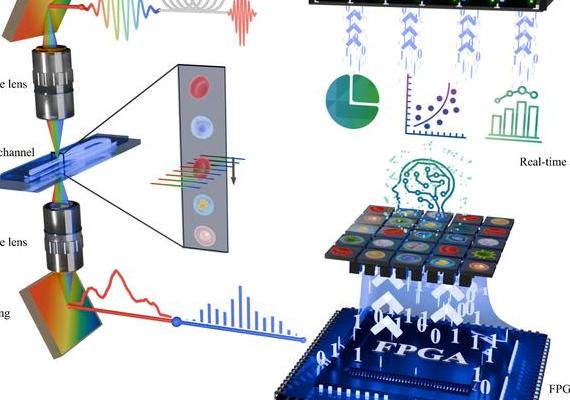

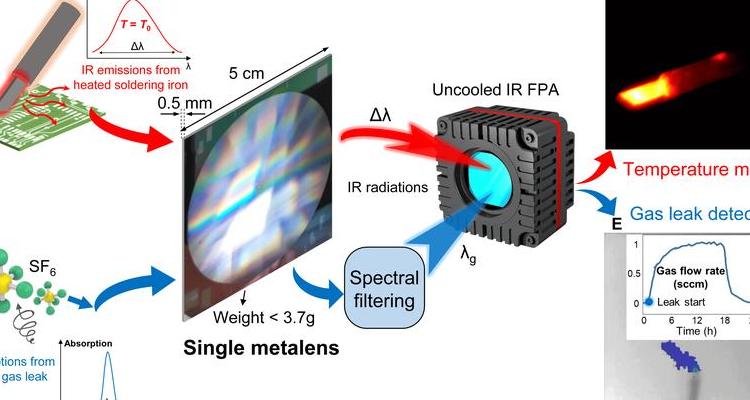

传统透镜通过曲面的弧度来调整光线路径,但超表面只需一个300纳米厚的平面结构就能达到相同的效果。这相当于用一张邮票替换了整个书架上的光学镜片。例如,MIT实验室最新研发的超薄相机模组,其厚度仅为0.5毫米,却能够达到传统相机模组10倍厚度的成像效果。

深圳一家光学公司内的无尘室里,工程师们正在对全球首条超表面镜片生产线进行调试。他们运用电子束刻蚀技术,在玻璃基板上制造出亿万计的二氧化钛纳米柱。这些纳米柱的形状和排列都经过精确计算,能够像乐团一样精确调控光波的相位。这种技术不仅降低了手机镜头模组的成本达40%,而且提高了产品的良品率至98%。

AR眼镜的终极解决方案

微软团队最近公开的第三代原型机,其最显著的进步在于采用了超表面波导显示器技术。这一技术成功克服了传统AR设备所遭遇的“彩虹效应”问题。如今,用户可以观赏到覆盖90%NTSC色域的全彩图像,并且视野范围也扩展到了120度。

格外令人鼓舞的是消费类产品的进步。一家国内的初创公司推出了重量仅为28克的超表面AR眼镜,其独特之处在于采用了单层超表面元件来替代了传统的七片透镜组合。这样的设计使得光学部件的厚度被压缩至3毫米,再加上Micro LED光源的配合,最终产品的外观几乎与普通眼镜没有区别。

军事隐身技术的量子飞跃

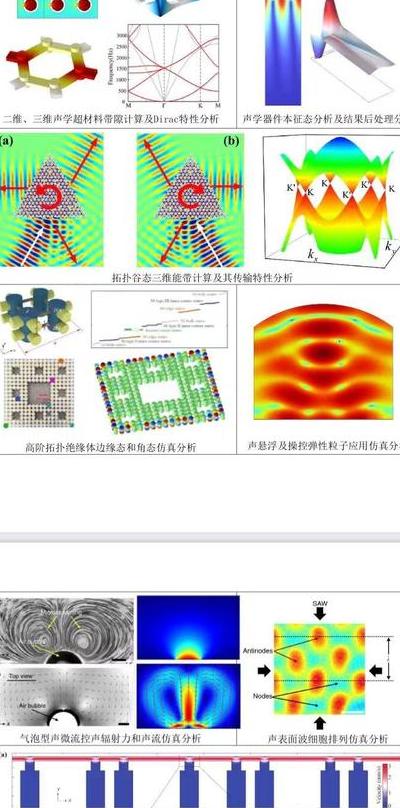

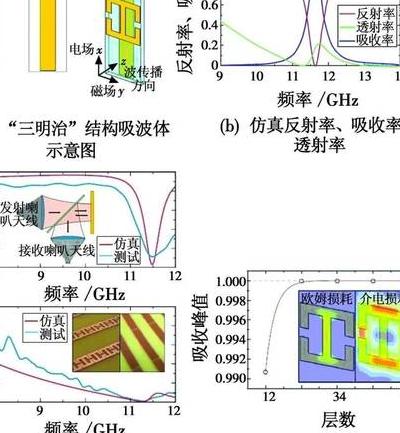

2024年,五角大楼解密的文件中谈到了“光子迷彩”系统,该系统的核心是动态可调的超表面技术。这种超表面是由相变材料制成,具备智能特性,能够实时捕捉环境中的电磁波特征,并据此进行自适应调整。通过这一技术,坦克在红外、雷达等多波段上的隐身效果得到了显著提升,提高了17倍。

在反隐身技术领域,我国中电科38所研发的超表面雷达已经进入实际测试阶段。该所采用的独特编码超表面技术,能够像钢琴键盘一样灵活地调整电磁波的散射模式,将F-35等隐身目标的探测范围扩大到300公里,这相当于为现有的雷达系统配备了一台“电子显微镜”。

太赫兹通信的破局钥匙

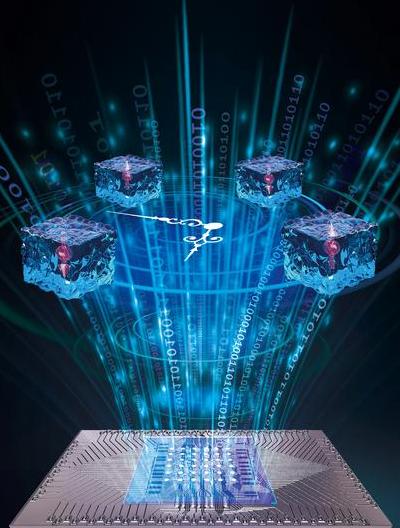

6G通信所依赖的太赫兹频段,过去因设备效率不高而遭遇瓶颈,然而,清华大学的研究团队成功研发了超表面波束成形器。这款小巧的设备仅手掌大小,内置了20万个可编程的超表面单元。它不仅能追踪波束,还能进行极化控制,使得基站的能耗减少了60%。根据某设备商的测试数据,该设备的传输速度高达1Tbps,比5G的毫米波速度快了10倍。

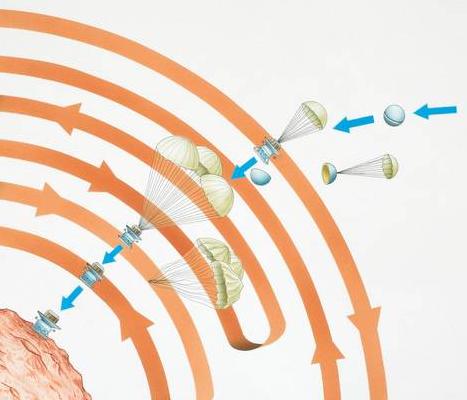

在卫星互联网领域,应用前景更加广阔。最新发射的卫星,搭载了超表面相控阵天线。这种天线能够动态调整超表面的相位分布。因此,单颗卫星能够同时形成200个独立控制的高增益波束。这一技术使得卫星的吞吐量提升了4倍。同时,终端设备的尺寸也被缩小到了烟盒一般大小。

医疗影像的纳米级革命

上海瑞金医院引进了全球首台超表面CT设备,该设备的核心探测器运用了梯度超表面聚焦技术。与传统的CT扫描不同,它不再依赖旋转机架来收集多角度数据,而是利用超表面技术进行电子扫描。这样的改进使得扫描速度大幅提升,每层仅需0.1秒,同时辐射剂量也减少了80%。这一技术革新对于儿童和孕妇的检查具有深远的影响。

奥林巴斯在内窥镜技术方面推出了最新产品,这款超表面内镜探头的直径仅为1.8毫米。该探头的设计亮点在于其末端集成了多光谱超表面技术,这使得它能够同时获取组织表面的形态信息和深层血流数据。根据临床试验的结果,使用这款探头对早期胃癌进行诊断的准确率显著提高,从原先的72%提升到了95%。

量产化挑战与技术瓶颈

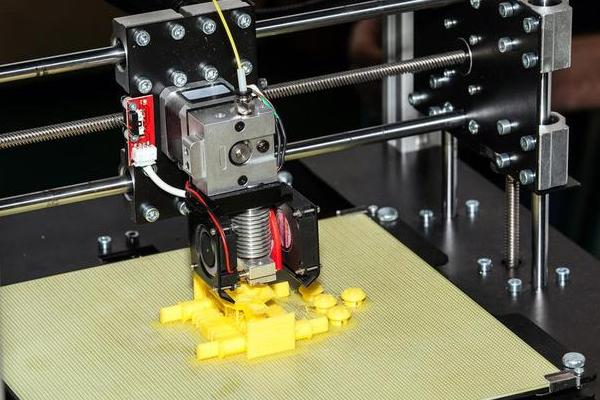

尽管发展前景看好,超表面的规模化生产却遭遇了不少挑战。目前,最尖端的纳米压印技术每小时生产的6英寸晶圆数量仅有20片,而且产品的合格率波动很大。ASML公司正在研发的极紫外光刻机是专为超表面量身定制的,然而,一台这样的设备价格高达1.2亿美元,这使得许多厂商都感到难以承受。

材料稳定性问题同样不容忽视。许多超表面在高温高湿的环境中,其性能会迅速减弱。例如,某家汽车制造商在实验中发现,车载激光雷达中的超表面组件在85摄氏度的环境下连续工作200小时后,其效率会降低30%。尽管中国科学院的研究团队开发的氮化硅超表面成功解决了这一问题,但它的成本却增加了三倍。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

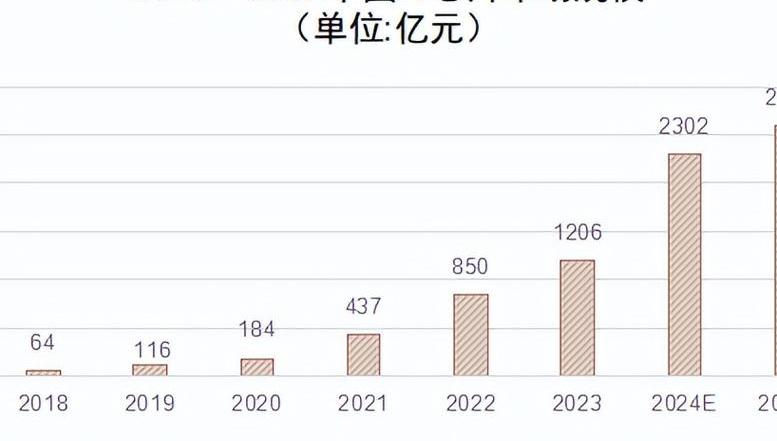

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

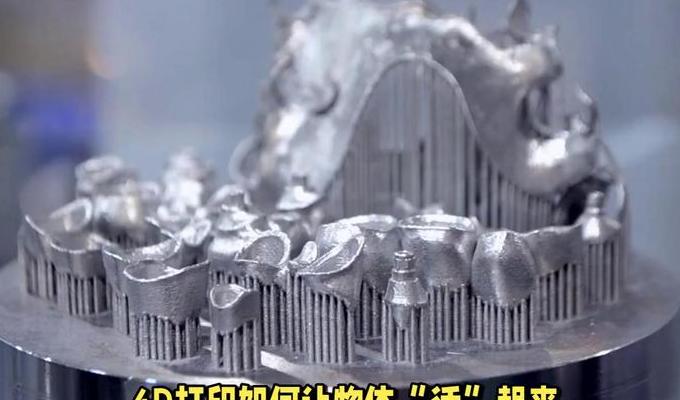

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

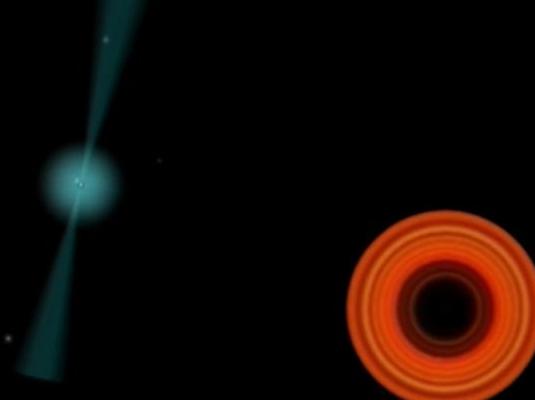

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿