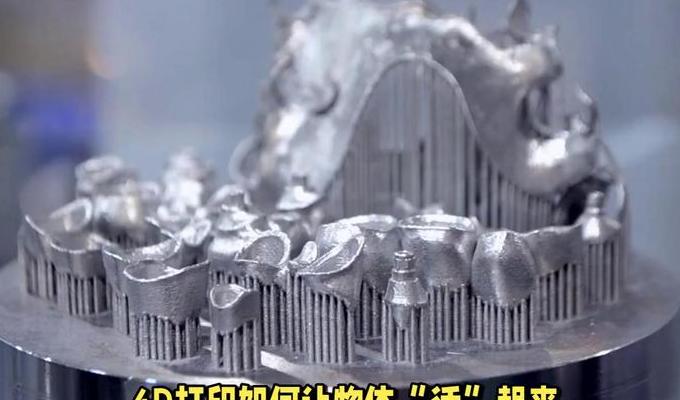

想象一下,你买的家具能在家里自动组装,手术植入物能依据体温改变形状,水管能感知水流自行修复裂痕,这就是4D打印技术带来的未来景象。4D打印是3D打印的进化形式,它让物体拥有了随时间变化的能力,这项融合了智能材料、数字建模和自主变形的技术正在重新塑造制造业的未来界限。

第四维度的技术突破

4D打印最关键的突破是,给物体赋予了“时间”这一第四维度。把形状记忆合金、水凝胶等智能材料,与精确的数字化设计相结合,打印出的物体,能在特定环境刺激下,自主改变形状或功能。2025年麻省理工学院的实验表明,一条4D打印的管道,在水压变化时,可自动调整直径,误差不超过0.1毫米。

这种动态响应能力源自材料内部的分子结构编程,研究人员借助数学模型预设材料的变形逻辑,这如同给DNA编写遗传代码,当前领先的4D打印系统能在单次打印里集成多达7种响应特性,进而让物体可对温度、湿度、光照等多种刺激做出精确反应。

医疗领域的变革先锋

在医疗领域,4D打印正创造着拯救生命的奇迹,可降解血管支架在体温作用下会逐步展开,它能完美贴合患者血管曲线,日本东京大学开发的“智能骨钉”能在骨折愈合过程中自主缩短,可避免二次手术,这些应用把医疗器械从静态工具升级成了动态治疗伙伴。

更前沿的研究将重点放在生物4D打印上,哈佛团队成功打印出了水凝胶结构,该结构会自主卷曲成毛细血管状,这种仿生技术有希望在2028年前达成人造器官的按需生长,患者特异性治疗因此进入新阶段,每个植入物都能够依据个体生理特征进行动态调整。

建筑业的智能革命

迪拜未来基金会打造了4D打印展馆,展馆表面有鳞片,鳞片能依据阳光强度自动开合,以此调节室温,这种自适应建筑表皮技术能节省30%的空调能耗,该技术的核心是智能混凝土,智能混凝土中嵌入了光敏树脂,当温度达到临界值时,材料内部的微观结构会产生预定的形变。

在基础设施建设里,4D打印的桥梁传感器可以感知车流,能自动加固关键节点。荷兰正在测试的防洪堤坝运用了遇水膨胀材料,洪水来袭时它会自主加高堤防高度。这种“活”的基础设施会大幅降低维护成本,预计到2030年能够节约全球15%的基建支出。

航空航天的新纪元

波音公司的最新卫星天线运用了4D打印技术,在发射的时候它会保持紧凑的状态,进入轨道后会自动展开成为精确的形状。这种变形结构让卫星载荷空间的利用率提高了40%,每年能够为行业节省数亿美元的发射成本。机翼前缘是用记忆合金打造的,它能够根据气流实时优化外形,进而提升燃油效率。

NASA正在测试月球基地模块,该模块采用4D打印月壤复合材料,这些模块在火箭舱内呈平板状态,暴露于月球辐射环境后会自动折叠成预设结构,这种就地建造技术能将太空建筑的运输体积压缩到原来的1/10,为深空探索铺平道路。

消费产品的个性化浪潮

阿迪达斯推出了4D打印跑鞋中底,它能在跑步时,依据压力分布动态调整缓震区域,这种实时适应技术让运动装备从标准化生产转变为真正的个性化服务,用户足部的3D扫描数据被直接转化为材料响应程序,每双鞋都是独一无二的生物力学助手。

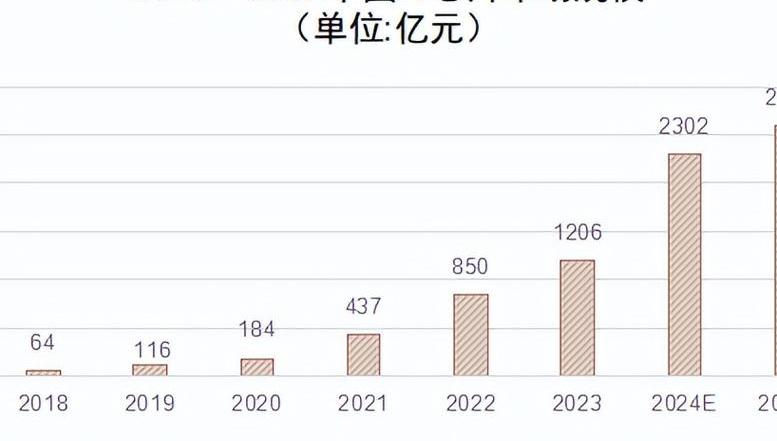

宜家有一系列实验性家具,这些家具采用湿度响应材料,其平板包装在遇到室内水汽时,会自动组装成椅子。这种创新消除了组装的烦恼,还开创了全新商业模式,即运输时能节约空间,使用时可按需成型。分析师预测,到2027年,4D打印消费品的市场规模将突破200亿美元。

技术挑战与伦理思考

4D打印虽然前景很广阔,但是它面临着一些挑战,比如材料稳定性、变形精度控制等方面的问题。MIT近期有研究发现,多层智能材料在反复变形之后,有可能出现响应偏差,这种情况限制了产品的使用寿命。另外还有一个瓶颈,就是模拟软件的算力需求,对于复杂结构的变形预测,需要量子计算级别的支持。

这项技术引发了新的伦理议题,能自我重构的军事装备或许会改变战争规则,生物4D打印触及了生命创造的边界,业界正在建立“负责任的变形”设计准则,以此确保智能材料的演化一直处于可控范围内,未来可能需要国际公约来规范某些4D打印应用。

当物体具备自主改变的能力时,人类和人造物的关系会发生怎样的根本性变化?你有没有期待拥有一件能依据心情变换形状的4D打印饰品?欢迎分享你对于这个变形未来的想象。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

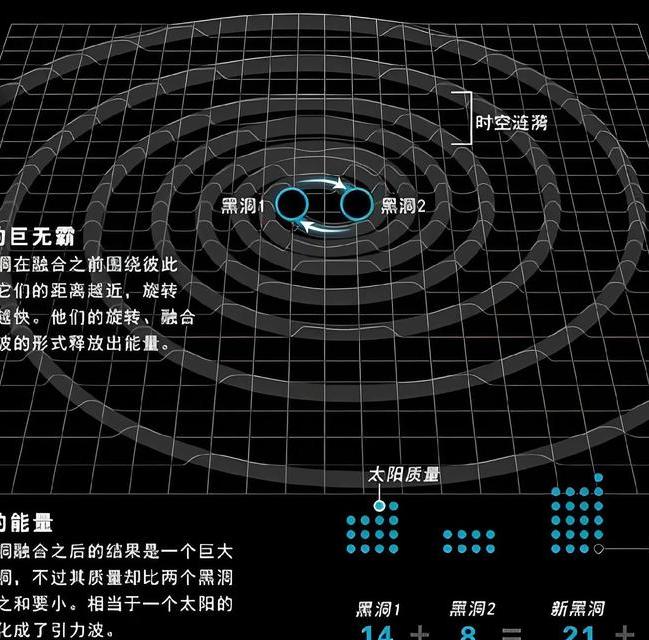

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

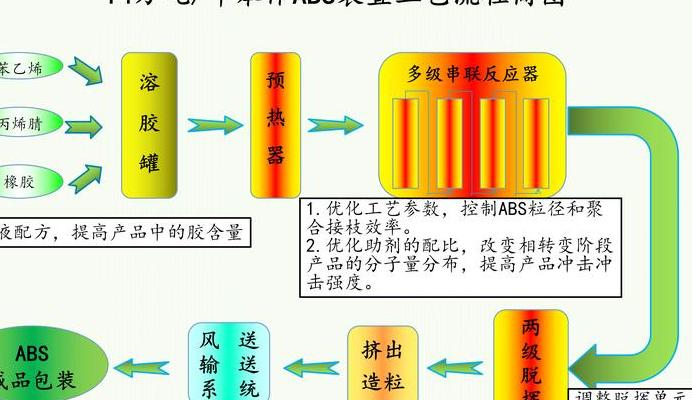

自组装材料包封率