量子加密技术被誉为信息安全领域的至宝,它能够实现理论上的绝对安全通信。然而,这项技术从实验室走向大规模商用之路并不顺畅。本文将深入分析量子加密技术推广过程中所遭遇的六大关键难题,同时展望2025年可能出现的重大突破。

硬件成本居高不下

量子加密系统对光学元件的精度和低温条件有严格要求,而一个量子密钥分发(QKD)终端的单价已超过百万美元。这几乎意味着每个办公场所都需要购置一台粒子对撞机。即便是在2023年,IBM推出的所谓“低成本”量子加密模块,其售价也高达25万美元,是传统加密方案价格的500倍。

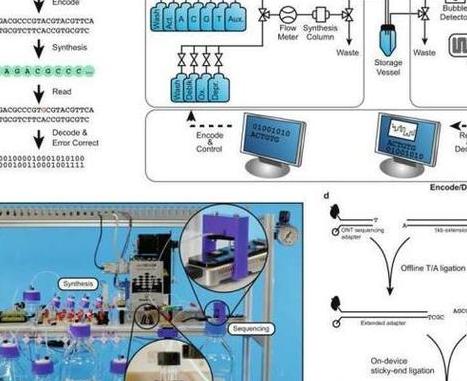

关键器件,比如单光子探测器,其合格率未能达到30%。此外,量子中继所用的铌酸锂调制器还需进行人工校准。目前,东京大学的研究团队正在致力于硅光子集成芯片的研发,预计到2025年,他们有望将核心组件的成本削减至原来的10%。然而,这一切的实现都依赖于纳米级量子态保持技术的突破。

传输距离存在瓶颈

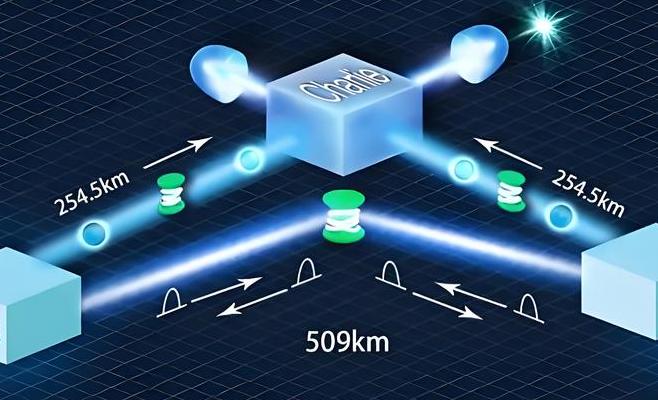

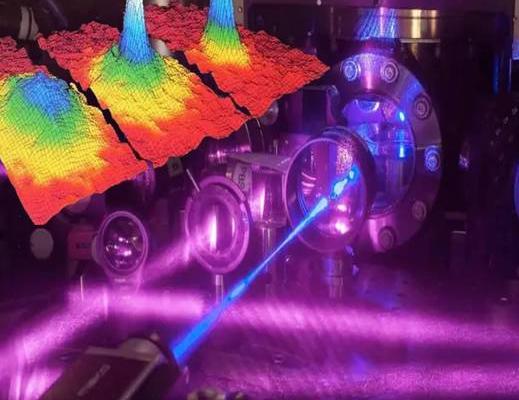

目前光纤量子通信技术的最远传输距离仅为500公里,一旦超过这个距离,密钥生成速率会急剧下降,每分钟只能产生1比特。这情形就好比用滴管向游泳池里加水——从北京到上海的金融交易要建立安全连接,需要等待数小时之久。尽管中国的墨子号卫星成功实现了1200公里的星地链路,但每天只能进行三次,每次仅10分钟的通信窗口。

2024年,欧洲量子旗舰计划推出的“量子中继器”原型机,实现了通过纠缠交换技术,将有效传输距离扩展到了800公里。然而,为了维持中继节点的正常工作,必须将其冷却至-269℃的液氦温度,这无疑大大提高了部署成本,几乎与小型核电站相当。与此同时,日本NTT实验室正在对室温下工作的钻石色心量子存储器进行测试,这项技术有望颠覆当前的困境。

与传统系统兼容性差

银行的核心系统在处理AES-256加密的历史数据时,不能直接过渡到量子密钥体系,这好比燃油车突然需要转换成液氢燃料。瑞士的IDQ公司研发的混合加密网关,在应用过程中需要额外安装量子安全网关,这样的操作使得企业的网络架构复杂性提升了40%。

更为复杂的是,TCP/IP协议栈并不适宜用于量子态的传输,每一次的握手过程都会对量子相干性造成损害。2025年将要推出的Post- TLS 1.3协议试图着手解决这一问题,然而,这需要全球数百万的服务器进行同步升级,这样的协调工作难度之大,简直可以比作是让所有国家一致改为使用左行交通。

标准体系尚未成型

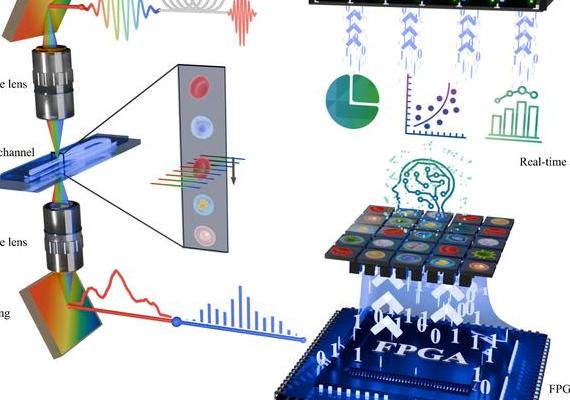

全球共有17种不同的QKD协议,它们之间互不兼容。我国的GM-QKD和欧洲的TF-QKD,就好比5G时代的NSA和SA组网。虽然NIST的后量子密码标准PQC计划在2024年推出,但它仅限于算法层面,并未涉及物理层面。因此,东京生产的量子加密U盘,在纽约可能无法被读取。

IEEE 802.15.13工作组正在着手编制首个量子局域网的标准,预计将在2026年完成。然而,运营商们更关注的是如何将量子局域网与现有的4G/5G网络相融合。韩国SK电讯的试验结果表明,量子密钥注入技术会导致5G基站的能耗上升35%,这一现象直接对实现碳中和的承诺构成了挑战。

商业模式尚未跑通

在日内瓦,量子加密政务网的年运营费用每公里高达12万美元,相比之下,传统虚拟专用网络的费用仅为1200美元。瑞士银行因此每年需额外支出3800万法郎,但很难向客户收取这笔费用。这就像给一辆马车安装了喷气引擎,虽然速度可能没有显著提高,但成本却大幅上升。

中国京沪干线在商业转化方面表现不佳,转化率不到5%。大多数客户只愿意为“量子加密”这一标签支付10%的额外费用。美国 公司尝试按比特计价,然而金融机构发现其成本远高于云加密服务的1700倍。除非有类似那样的重大供应链攻击事件发生,否则市场推动力将持续不足。

专业人才严重短缺

全球掌握量子光路设计技术的工程师数量稀少,不到3000位,换算下来,每250万人中才有一位这样的量子技术专家。麻省理工学院的量子工程系毕业生起始薪资高达45万美元,这一数字直接拉高了行业的入门标准。更复杂的是,这些人才往往不愿意前往偏远地区安装设备,这造成了量子网络在沿海和发达城市集中的局面。

IBM推出的量子认证项目旨在2025年之前培育出十万名开发者,然而,真正掌握双场协议的人却寥寥无几,不到一千人。在银行需要同时部署BB84协议和测量设备无关协议的情况下,常常需要依赖专家跨国协助,这种服务上的延误使得许多首席信息官感到犹豫不决。

量子计算机一旦开始破解传统密码,我们便面临选择:是耐心等待那个理想的量子加密方案问世,还是果断采用目前尚不完美的现有系统?您觉得哪个领域将率先实现量子加密技术的广泛应用?不妨在评论区告诉我们您的看法。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

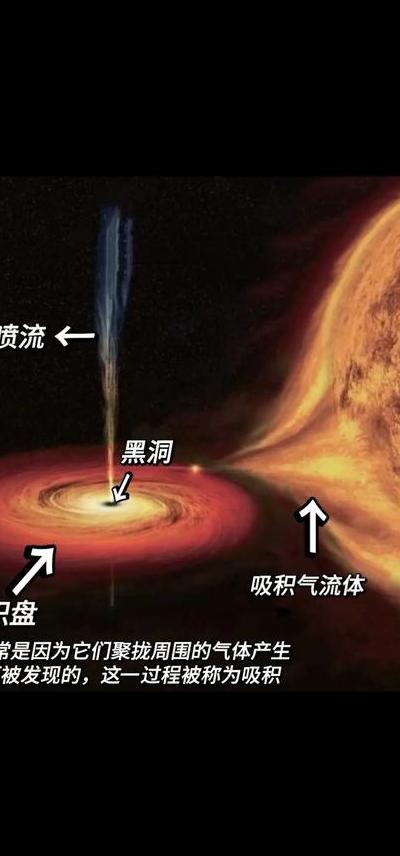

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿