想象一下,要是你的手机屏幕摔裂了,它能自己愈合。要是汽车有了刮痕,在阳光下能自行消失。甚至人体组织损伤后,不需要做手术就能复原。这不再是科幻电影里的场景,而是自修复材料带来的现实变革。

关于自修复材料,其科学原理是什么 。

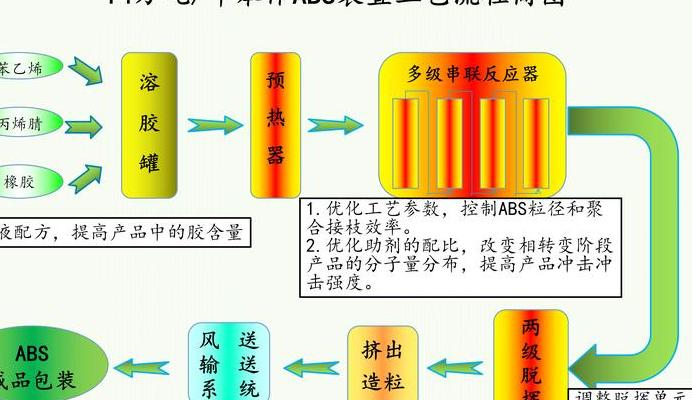

自修复材料的关键在于对生物体创伤响应机制进行模仿,研究人员运用微胶囊技术以及可逆化学键设计,让材料在受到损伤时释放出修复剂,或者重新构建分子连接,2023年MIT团队研发的聚合物能够在室温状态下24小时内恢复90%的强度,其原理与人体血小板激活凝血的过程相类似。最新的突破源自仿生血管网络系统,它能够像血液循环那样持续输送修复因子。德国马普研究所今年展示了一种智能涂层,其内部布满了直径为50微米的3D通道网络,当检测到裂纹时,这种智能涂层会定向释放液态愈合剂,它的修复速度比传统方法快20倍。

在航空航天领域,波音公司已着手在机翼复合材料里嵌入微球,这些微球含有双组分修复剂。当材料出现疲劳裂纹时,受压破裂的微球会如同创可贴一样自动填补损伤,这项技术能让飞机维护周期延长40%。空客预计在2026年采用整套自监测修复系统。医疗植入物是另一个爆发点。清华大学研发的骨修复支架,在遇到体液的时候,会膨胀起来填充缺损,与此同时,还会释放促成骨因子。更让人惊讶的是韩国团队开发的人工皮肤,它通过温度响应性水凝胶实现触觉反馈和自愈功能,烧伤患者临床试验表明愈合时间缩短了60%。

电子设备的革命性进化

折叠屏手机厂商对这项技术投入了大量资金。三星的最新专利表明,其OLED屏幕运用了特殊的弹性基底,在出现像素失效的情况时,相邻区域会借助导电高分子重新连接电路。实验室数据显示,这种设计能够让屏幕寿命提高到20万次折叠。更让人兴奋的是电池领域。特斯拉和斯坦福合作研发了固态电解质,当枝晶穿透时,它会形成绝缘屏障,还会再生导电通道。这种具有“免疫系统”一样特性的固态电解质,能让电池循环次数突破5000次,且仍保持95%的容量,能彻底解决电动汽车的续航焦虑。

荷兰科学家创造出了生物混凝土,这堪称建筑界的福音,其中的芽孢杆菌遇水活化后,能代谢产生方解石来填补裂缝,阿姆斯特丹已用这种材料改造运河堤岸,预计可使建筑寿命延长百年,更妙的是菌株在修复完成后会自动休眠,能完美平衡效能与安全。海洋塑料污染治理也迎来了转机。日本企业研发的PLA塑料,在海水环境里,会借助微生物启动自修复机制,从而延长使用周期。到最终降解时,其产物能变成浮游生物的营养源,达成从污染到生态正向循环的颠覆性转变。

五角大楼DARPA项目研发出了“活性装甲”,它采用了剪切增稠流体与形状记忆合金组合,在被子弹击中的瞬间,材料会局部硬化,还会流动填补弹孔,测试显示其防护效能比凯夫拉高出30%,更令人惊讶的是,这种装甲在多次受损后依然能够保持完整的防护结构。在核设施维护领域,法国原子能委员会研发出了辐射响应性聚合物,这种材料在暴露于核辐射时,会出现变色示警的情况,还能启动交联修复,从而极大地降低维护人员面临的风险,该技术预计会在2027年应用于国际热核聚变实验堆。

成本依旧是最大的阻碍。当前,航空级自修复复合材料的价格是常规材料的8至10倍,其主要昂贵之处在于微胶囊制备工艺。不过,中国科学家率先创造的纳米纤维素模板法,有希望把成本降低至2倍以内,并且这项技术已经进入到中试阶段。另外一个关键的突破要点是多重修复能力。现有材料一般只能修复特定类型的损伤,哈佛团队受章鱼启发研发出了智能材料,这种智能材料已实现对机械损伤、电学失效、化学腐蚀这三类问题的同步修复,这意味着自修复技术开始进入2.0时代。当自修复技术从实验室走向日常生活,你最期待它在哪个领域率先得到普及?是那种能让手机一直保持良好状态的电子涂层,还是能去除汽车划痕的智能车漆?分享一下你对未来生活的设想,让我们一起看看这场材料革命会怎样重新塑造世界。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

可拉伸电子设备:变 2025年神经形态芯

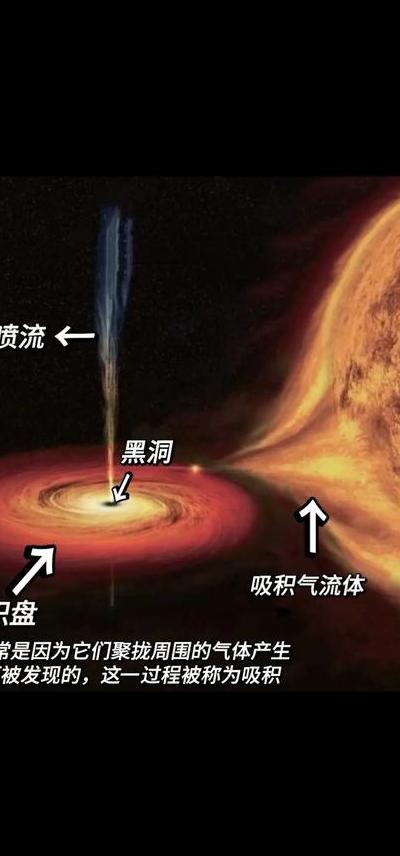

2025年神经形态芯 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率