在信息爆炸的时代,科技专栏作家就像数字海洋里的灯塔,他们不但解读技术代码,还破译未来社会的密码。我是在《科技前沿》深入耕耘了八年的专栏作者,我见证了人工智能从实验室走向厨房的整个过程,我也目睹了区块链从金融神话变为基础工具的过程。2025年,科技领域正经历着前所未有的范式转移,这种情况要求科技作者具备工程师的严谨,还要求科技作者拥有哲学家的思辨。

全息写作时代的来临

我的第一篇全息交互式专栏在《量子月刊》上线,此时读者能够360度观察我所写的纳米机器人在血管中的工作情况。这种沉浸式写作使科技传播的形态发生了彻底改变,数据可视化不再只是配图,而是成为了叙事本身。全息编辑器让我可以直接在三维空间编排论点,如同雕塑家塑造黏土一般塑造知识结构。

但技术的夺目无法遮蔽写作的本质,我每周坚持只用纯文字完成一篇“复古专栏”。在洛杉矶科技节上,一位神经科学家告知我,正是这些没有动态效果的文字,使他的团队突破了脑机接口的延迟瓶颈。这证实了我的信念:科技写作的价值不在于载体形式,而在于思想密度。

AI协作的伦理边界

我的写作助手“墨白5.0”,在我喝咖啡的时候,能生成三个版本的开头段落,这种协作模式,在业内引发了激烈争论。去年,在硅谷的媒体峰会上,我展示了AI辅助创作的完整流程,从关键词云图到逻辑树校验,最后的人为润色环节,保留了思考的温度。这个过程,很像作曲家使用数字音频工作站,工具不会取代创作,却会重塑创作。

深度合作三年之后,我发现了一个有意思的现象,那就是当我持续运用AI生成技术进行解释的时候,读者互动率会降低23%,心理学家的反馈表明,读者期望看到人类特有的认知偏差和直觉跳跃这使得我建立了“30%意外原则”,每篇文章都得包含AI难以预测的关联洞察 。

科技解读的温度控制

报道量子计算取得突破的时候,我常常会用量子纠缠来比喻外婆的毛线团。这样的写法收到了大量家庭主妇的感谢信,她们突然就理解了丈夫在实验室里的工作。在清华大学举办的新媒体研讨会上,我演示了怎样用菜市场比价来解释区块链共识机制,这种降维传达并非是简化,而是提炼本质的艺术。

但过度拟人化存在风险,我曾用“孤独的算法”来形容推荐系统,这使得某科技公司收到了大量要求给AI放假的投诉,如今我会在文末添加“隐喻免责声明”,而这种黑色幽默的做法反倒成了个人标志。真正的科技人文主义不在于煽情,而在于建立精确的情感坐标系。

跨界素材的化学反应

上周的专栏把基因编辑技术和敦煌壁画修复术放在一起讨论,这个灵感是大英博物馆的策展人带来的。科技作者正变成知识界的“跨界翻译家”,去年我参加了“生物建筑学”专题,它融合了分子生物学领域的智慧,融合了土木工程领域的智慧,还融合了道家哲学领域的智慧。

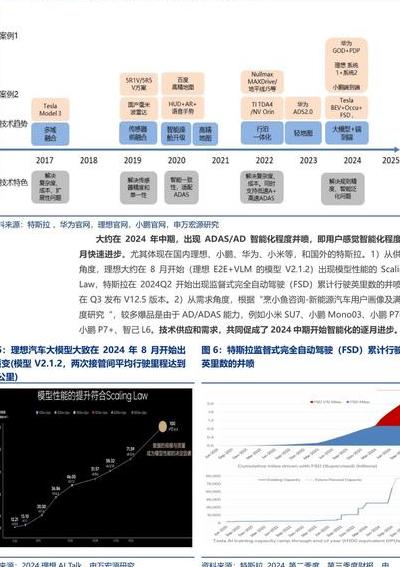

这种融合并非是简单的排列组合,在准备自动驾驶专题期间,我花费三个月学习戏剧理论,最终运用“即兴表演的规则”来解读AI决策系统,意外收获是文章被茱莉亚学院列为教材,这提示我们:科技写作的突破点往往在学科交界处的地质断层。

时效性与深度的平衡术

马斯克宣布进行脑机接口人体试验的时候,十二家媒体平台同时找我约稿。我决定延时36小时发布稿件,在这36小时里,我采访了三位神经伦理学家,还采访了两位脑外科医生。《侵入式幸福的代价》这篇稿件最终的转载次数是速报的7倍,这证明在科技领域,深度才是新的时效性。

为此我开发了“洋葱工作法”,热点事件发生的时候,我会马上记录表层观察,接着就像剥洋葱那样逐层追问。关于室温超导体的系列报道用的就是这个方法,从突破新闻开始,到材料科学史,再到能源政治学分析,五篇不同时距的文章组成了完整的认知拼图。

预测性写作的责任

2023年有一篇关于元宇宙教育的预言文章,直到现在,每天仍会收到教师群体的咨询。科技作者常常被看作是“未来学家”,然而真正的价值并非在于预测的准确率,而是在于构建多元的可能性框架。我坚持每篇预测文章都附带三个颠覆性假设,这些思维实验往往比主体内容更具启发性。

最近在构思“后量子计算社会”系列的时候 ,我组建了一个顾问团 ,顾问团里有科幻作家 ,有围棋选手 ,还有禅师 。他们提出了“算法冥想”“决策熵减”等概念 ,这些概念正在重塑我对技术伦理的理解 。最好的科技预言不是展示未来,而是激活人们对未来的思考免疫力。

当自动驾驶汽车开始探讨哲学,当基因编辑技术涉及审美抉择,科技写作的领域正在呈指数级拓展。各位读者,在您所接触的前沿科技里,最期望看到哪些跨界层面的深度剖析?欢迎在评论区分享您的“奇妙搭配”,点赞数最多的提议将会出现在下期专栏的致谢板块。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

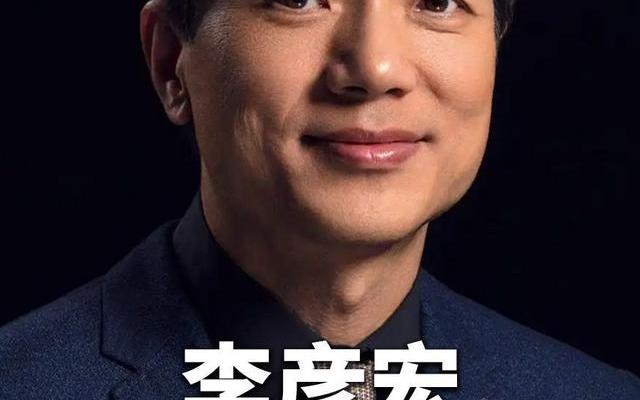

数字经济时代数字 从工程师到科技创

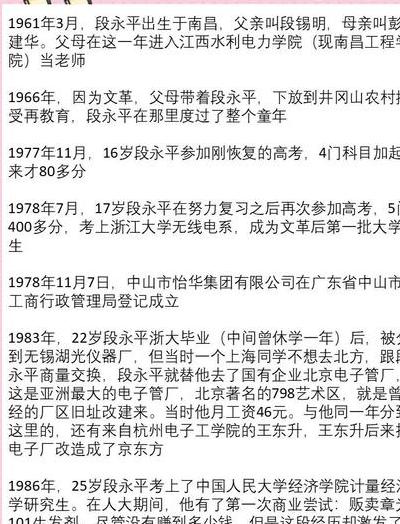

从工程师到科技创 马克·库班:从卖垃

马克·库班:从卖垃 80后创业家本·西

80后创业家本·西 2025年科技巨变下

2025年科技巨变下