2025年已至,城市交通拥堵问题在全球各大都市愈发严重。身为我国顶尖的交通科技专家,张明领导他的团队,运用人工智能、大数据等尖端技术,为二十多个城市成功打造了智能交通方案。本文将带领大家深入探究这位引领出行变革的科技领军人物,一睹他如何运用技术创新来攻克城市交通难题。

从汽车工程师到交通革命者

张明的工作生涯是从传统的汽车制造业开始的。在德国深造的那段时间,他深刻地察觉到仅仅通过扩大道路供应并不能彻底解决交通难题。2018年,他选择回到国内,坚决地投身于智能交通系统的研发工作,并创立了自己的科技企业。这样的跨领域经历,使得他不仅深刻理解了交通的实质,而且拥有了将这一理念转化为实际技术的实力。

张明经常说,车辆一旦实现智能化,交通系统便需进行全新设计。他所带领的团队研发的“动态车道分配系统”在深圳试点运行期间,成功将高峰时段的通行效率提高了37%。这一成就使他成为行业内的佼佼者,同时也见证了他从一名工程师向行业革新者的华丽转身。

AI信号灯背后的城市智慧

张明最为自豪的创举是那第四代人工智能交通信号系统。以往的信号灯都是按照固定的时间顺序来工作的,但他的系统能够对各个方向的车流进行实时分析,并据此动态地调整信号灯的周期。在上海浦东的试点运行中,这套系统显著降低了路口的平均等待时间,从原本的86秒减少到了49秒。

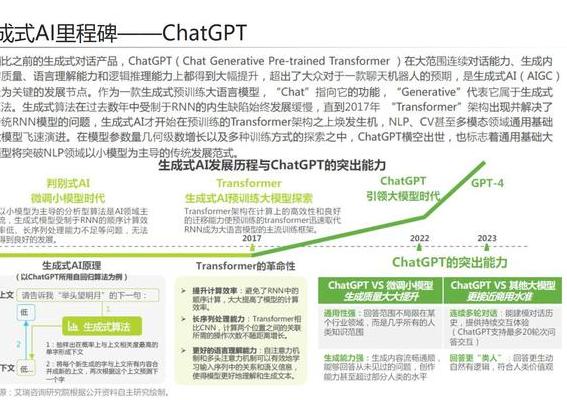

格外引人注目的是该系统的学习潜能。它能够不断搜集信息,进而预判不同时间段、不同天气状况以及节假日期间的交通流量波动。"这就像是给城市配备了一整套能够思考的神经系统",张明如此评价他的创新成果。目前,这套系统已在我国的8个城市投入使用,并且每年能够帮助减少大约12万吨的碳排放量。

共享出行平台的隐形推手

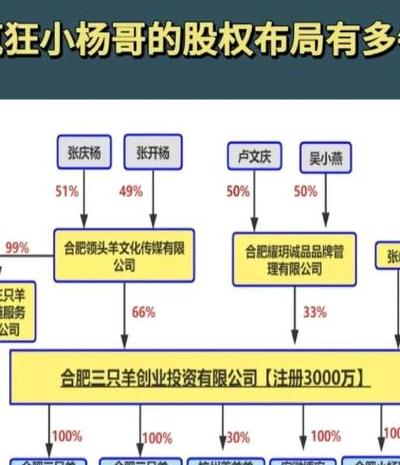

许多人或许并不了解,众多知名的共享单车和网约车服务提供商,其实都在使用张明团队研发的调度技术。该技术能够精确地预判不同区域对车辆的需求,并提前进行资源配置。以北京为例,应用了这一算法的平台,其车辆使用效率提高了28%,同时,“僵尸车”的问题也得到了明显改善。

张明特别着重于数据的合理运用。他认为,技术应当服务于人类,而非成为监控的工具。他坚持对所有的数据进行严格的脱敏处理。这种理念不仅赢得了政府和企业的信任,也为技术的顺利实施提供了保障。

5G时代的车路协同实验

2023年,张明在雄安新区推出了我国首个全区域车路协同的试点项目。借助5G技术,车辆与道路设施间能够实现极快的通讯。在测试中,当车辆以每小时60公里的速度前进时,系统可以提前200米发出预警,有效保障了自动驾驶的安全。

该项目最突出的创新点在于“群体智能”的构想。每一辆汽车不仅能够接收信息,还能收集路况数据。张明透露,未来计划将此系统与城市应急响应网络相连接,以增强公共安全保障。

人才培养与技术普及

张明不仅注重技术创新,对行业人才的培育也给予了极大的关注。他在清华大学创立的智能交通奖学金,已经帮助了六十余位杰出学生。每到暑假,他都会亲自辅导大学生的创新项目,众多创意最终都成功应用于实践。

张明将面向公众的科普视为自己的工作重心。他管理的短视频账号“明说交通”吸引了超过200万粉丝,以通俗易懂的方式传播智能交通的相关知识。他坚信,“只有当普通民众理解了技术,技术才能切实改善我们的生活”,这也是他从事科普工作的根本出发点。

未来交通的三大预测

张明展望未来,指出交通领域将迎来三大变革方向。首先,空中交通管制将走向智能化,随着无人机和飞行汽车的广泛应用,亟需建立全新的空域管理体系。其次,个人出行舱的共享网络有望颠覆城市出行模式。最后,量子计算在交通优化领域的应用,将使路线规划达到前所未有的高度。

张明同时指出,即便技术再怎么发达,也不能忽视人的因素。"最理想的交通体系应该是让人感觉不到它的存在",这句话概括了他所有工作的最终追求。在科技与人文的协调之中,张明正在为中国交通开辟全新的篇章。

阅读了张明的经历,您是否也对尝试他所创造的智能交通系统抱有期待?在您看来,未来十年里,哪项技术最有可能改变我们的出行习惯?不妨在评论区留下您的看法,若您觉得这篇文章不错,请点赞予以鼓励!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 从北大才子到AI领

从北大才子到AI领 马克·库班:从卖垃

马克·库班:从卖垃 80后创业家本·西

80后创业家本·西 科技创业先锋凯尔

科技创业先锋凯尔 2025年科技巨变下

2025年科技巨变下