2025年的科技界,一众平均年龄不足三十岁的青年正在重塑行业准则。他们通过编程重塑商业运作模式,运用算法重新塑造社会结构,更以令人瞩目的创新能力彰显:年龄并非衡量价值的唯一尺度。本文将引领您踏入六位具有颠覆性思维的创业者的生活,一睹这些科技新秀如何运用硅基思维攻克碳基挑战。

车库里的革命者

张明远在杭州一小区的地下车库创立了量子计算的新兴企业,这位1998年出生的创业者已经成功完成了三轮融资,总额达到了2.3亿美元。他的团队研发出了一种新型的拓扑量子比特,成功将量子退相干的时间延长至15微秒,这一成就使我国在量子计算领域首次超越了其他国家,领先了半个身位。

张明远并非人们印象中的那种技术狂热者,他每日都会花两个小时来研读哲学书籍。在他的办公室里,挂着一句话来自维特根斯坦:"语言的边界即是世界的边界"。这种将人文与科技相结合的思维方式,恰巧说明了为何他的团队能够找到IBM和谷歌未曾关注到的技术发展方向。

生物黑客的逆袭

斯坦福大学的辍学生林薇所创立的基因编辑平台,正在对制药领域产生重大影响。这位95后的女孩,她那头随性的脏辫,背后是她研发的-递送系统,它不仅显著提高了基因编辑的效率至92%,而且还彻底消除了脱靶的风险。令人难以置信的是,她所使用的整套实验设备,竟然是她自己利用二手的实验室器材亲手组装而成的。

在最近的一次路演活动上,林薇向大家展示了如何利用手机应用程序远程操控基因编辑实验。她把这种做法称作“生物技术的民主化”,类比于苹果公司当年将电脑从实验室引入到普通家庭的地下室。根据目前的数据,她的这项技术已经使得三种罕见病的治疗费用下降了87%。

AI诗人的商业密码

陈默,毕业于中央美院,他研发的情感计算AI产品名为“墨心”,正在对内容产业进行重新塑造。这个AI能够创作出获奖的诗歌,其核心实际上是一个设计巧妙的行为经济学模型。某国际知名快消品牌采用了“墨心”生成的广告语,结果新品的转化率立刻增加了40%。

引人深思的是,陈默执着于让人工智能保留5%的“创作失误率”。在他看来,这些看似缺陷的非常规输出,实则往往蕴含着突破认知边界的宝贵灵感。这种不追求效率至上的理念,反而使墨心在激烈的红海竞争中独树一帜。

碳中和的极客解法

26岁的材料学博士王岩研发的“碳海绵”技术,使得工业碳捕集的成本首次降至每吨50美元以下。这一技术的灵感来源于珊瑚礁的生长,如今每年可吸收的二氧化碳量相当于3000万棵树木。更令人惊叹的是,这些捕获的碳最终能转化为比钢材更坚固的建筑材料。

王岩的办公室内摆放着由乐高积木拼凑而成的分子结构模型,他坚信最优秀的技术应当如同积木一般,易于组合且简单。这种将复杂问题简化的思维方式,帮助他发现了一种学术巨头们未曾关注的材料组合方法。

太空农民的野望

前员工赵拓创立的垂直农业企业,正在将沙漠地区转变为丰饶的粮食储备地。他所研发的封闭式水培技术,其用水量仅为传统农业的五十分之一,却能在阿塔卡马沙漠中培育出米其林星级餐厅争相订购的优质蔬菜。目前,这一系统已被改造,用于火星基地的植物种植。

赵拓的团队平均年龄是24岁,他们通过引入游戏化管理系统,将原本单调的农耕数据转化为了互动性强的3D模型。这种将航天技术同农业生产相结合的创新尝试,有望在未来的十年内,解决全球9亿人口的粮食安全问题。

神经接口的平民化

这家脑机接口公司的第三位员工,李晓白,现在已独自创业,推出了一款售价仅为299美元的消费级神经耳机。这位戴着圆框眼镜的90后年轻人,成功地将医院中价值百万的EEG设备简化,并将其变成了可以大规模生产的消费电子产品。

令人感到意外的是,李晓白研发的产品起初针对的是渐冻症患者,然而,它却在健康人群的冥想训练领域意外地受到了广泛欢迎。这一现象再度表明,最杰出的科技成果往往是在解决实际问题的过程中孕育而生的。

60后还在热议“年轻人能否挑起重担”的话题,而这些科技新秀们却已经通过他们的产品改变了游戏规则。在他们身上,最宝贵的可能并非技术才能,而是那种不受行业传统束缚的思维模式。在您所遇到的年轻创新者中,哪一种跨领域的组合最让您感到惊讶?不妨分享出来,让更多的人看到思维的多样性。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

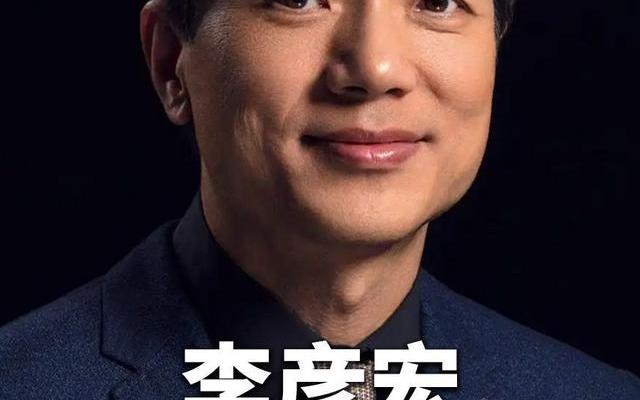

数字经济时代数字 从北大才子到AI领

从北大才子到AI领 从工程师到科技创

从工程师到科技创 马克·库班:从卖垃

马克·库班:从卖垃 80后创业家本·西

80后创业家本·西