前言

2025年技术浪潮来袭,人工智能成推动社会变革的核心引擎。今天我们有幸采访世界顶尖AI科学家张明远博士,他在深度学习领域有突破性成就,在计算机视觉领域有突破性成就,在自然语言处理领域也有突破性成就。这位科学家年仅38岁,已在《》和《》发表12篇论文,其开发的算法被全球超200家企业采用。

从编程神童到AI专家

张明远的故事起始于一个普通的中国家庭,他12岁时,用父亲的486电脑写出了第一个游戏程序,16岁时获得国际信息学奥林匹克金牌,24岁时在斯坦福获得博士学位,回顾这段经历,他微笑着说:“那时候的电脑速度很慢,等待程序运行的时间足够我写完作业。”

他后来研究分布式训练系统,其原动力是对计算性能的极致追求。2018年,他开发了“闪电”分布式框架,该框架将模型训练速度提升了300%。这项技术如今已成为工业界标准。他说性能优化如同在高速公路上开车,既要速度快,又要省油。

突破计算机视觉瓶颈

2020年,张明远团队发布了3D场景理解算法,该算法震惊了学界,它能在单张图片中准确识别出85%的物体空间关系,这一比例远超人类60%的平均水平,他解释说,他们借鉴了婴儿学习视觉的方式,先理解简单几何体,再逐步构建复杂场景。

这项技术迅速被应用于自动驾驶领域 。2023年 ,某车企的测试数据表明 ,采用该算法的车辆事故率下降了47% 。张明远强调 ,安全是最为重要的KPI ,我们的目标是使人工智能比人类驾驶员更可靠 。

自然语言处理的革命

在语言模型非常流行的当下,张明远团队采用了不同的方法。他们在2024年提出了“概念优先”训练方法。这种方法使AI第一次展现出了真正的逻辑推理能力。他指出,传统模型只是对词语共现进行统计。而他们需要让机器理解每个词背后的概念网络。

该模型在律师资格考试里取得了前百分之五的成绩,在医学诊断测试中准确率达到了百分之九十六。最让人惊讶的是,它能够解释自身的推理过程。张明远说,透明度是信任的基础,尤其是在医疗和法律等关键领域。

AI伦理的前沿思考

随着技术在社会生活中不断深入,张明远对伦理问题愈发关注 。他主导制定的“AI开发三原则”已被联合国采用 ,其中第一条是明确责任主体 ,第二条是保留人工复核机制 ,第三条是确保决策可解释 。他还表示 ,技术本身并无善恶之分 ,但开发者必须预见到可能产生的负面影响 。

在最近举办的全球AI安全峰会上,他发出了呼吁,呼吁建立跨国监管框架。他还表示,就如同核技术需要IAEA监督一样,AI也需要国际规范。此外,他特别强调了算法偏见问题,称一个在硅谷训练的模型,不应该对非洲用户产生歧视。

实验室里的日常生活

张明远身处科技前沿,他保持着令人惊讶的简单生活,他办公室的墙上贴满了便利贴,上面写着各种灵感,他笑着说最好的创意往往出现在淋浴时,他所在团队每周五的“失败分享会”已成传统,他还说我们庆祝有价值的失败,这比成功更有教益。

他每天工作时长为12小时,即便如此,他依旧坚持6点起床去跑步。这位马拉松爱好者表示:“身体是革命的本钱。”他还说:“长跑跟科研很相似,二者都是和自己进行的耐力赛。”他电脑的屏保上写着爱因斯坦的名言:“并不是我聪明,只是我和问题相处得更久。”

给年轻研究者的建议

张明远给新人的忠告是,先成为通才,然后再成为专家,他建议新人至少掌握三个领域的知识,他说创新的火花常常出自学科的交叉地带,最近他让团队所有成员学习认知心理学,他表示理解人类智能,才能够创造更好的机器智能。

谈到职业规划时,他持反对急功近利的态度 ,他说别被热点牵着走 ,要找到真正重要的问题 ,他回忆自己早期研究时 ,曾连续三年没有取得突破 ,那时候他每天都想着放弃 ,但正是那些看似“无用”的积累 ,促成了后来的突破 。

在如今AI以月为单位进行迭代的情况下,张明远依旧保持着科学家最根本的品质,即对未知有着好奇,对真理持有执着。您觉得在未来五年,AI技术最有可能率先在哪个领域达成突破性应用?是医疗诊断领域,还是教育个性化领域,亦或是艺术创作领域?欢迎在评论区分享您的看法。要是喜欢这篇专访,那就请点赞并转发给更多科技爱好者。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 从工程师到科技创

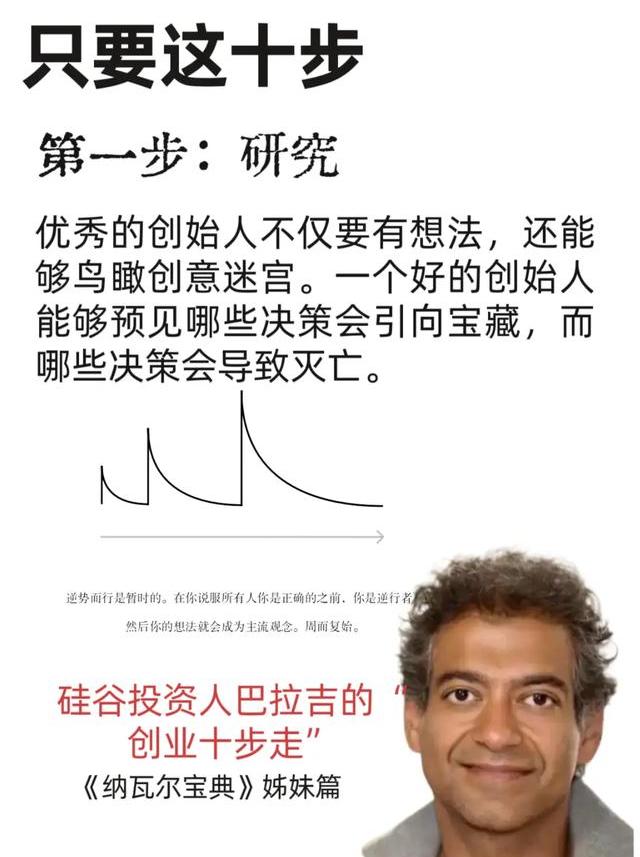

从工程师到科技创 马克·库班:从卖垃

马克·库班:从卖垃 80后创业家本·西

80后创业家本·西 2025年科技巨变下

2025年科技巨变下