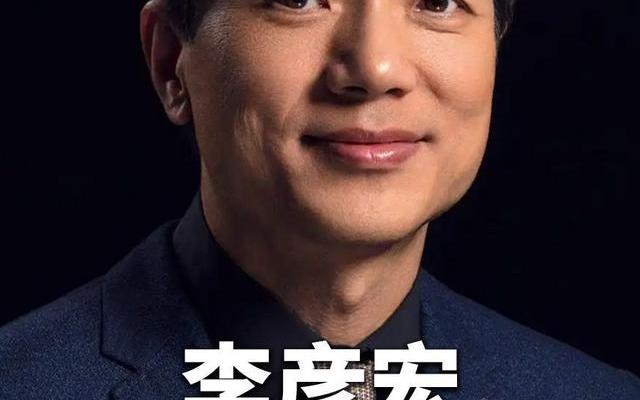

在如今的创业热潮里,徐勇这个名字成了一个标志性的符号。他是中国互联网行业早期的开拓者之一。他在创业方面取得了出色的成绩。他还成功转变为投资人。他用独特的眼光扶持了一批新的企业。本文会带您深入知晓这位跨界精英的成长过程、投资理念以及未来的展望。

<h2>早期创业经历</h2>

1999年 互联网在中国还是一片蓝海 徐勇敏锐捕捉到这个领域巨大潜力 他和合伙人共同创立公司 后来这家公司成为中国互联网行业标杆企业之一 在那个宽带尚未普及的年代 他们率先提出“让信息流动更自由”的愿景 并为此不懈努力在徐勇眼中,初创时期的艰难困苦是最为珍贵的财富。他曾讲起,那时团队挤在京城中关村的一个小办公室。为节约成本,大家轮流睡沙发。正是这段经历,培育了他对商业本质的深刻认知:创业并非追逐风口,而是创造价值。这种理念后来变成他投资决策的关键标准。<h2>转向投资领域</h2>

2010年前后,徐勇开始关注风险投资领域。和其他投资人不一样,他更愿意支持能解决实际问题的创业项目。他常讲:“最好的商业模式常常藏在生活的不便之处。”这种贴近实际的投资理念,使他在众多投资人中与众不同。在投资方法论方面,徐勇构建起自身独特的“三维评估法”。其一关乎团队的执行力。其二涉及市场需求的真实性。其三才是商业模式的可持续性。依靠这套方法,他躲开了诸多看似不错实则有泡沫的项目,还促使多个独角兽企业得以兴起。 投资案例解析

回顾徐勇的投资版图,最成功的案例是在2015年。那时候他对一家AI初创公司进行了早期投资。当时人工智能还没成为风口。不过他看中了创始团队。这个团队技术背景扎实。而且对应用场景有明确的判断。如今这家公司估值超过了50亿美元。成为了行业领军者。另一个值得说道的案例。是他在教育科技领域的布局。在“双减”政策出台以前,徐勇就预料到教育行业的转型方向。他提前投资了多个项目,这些项目涉及素质教育以及技术赋能。这种前瞻性不光带来了可观的回报,还推动了行业健康发展。他的投资信条是,真正的投资人要比曲线看得更远。<h2>人才培养理念</h2>

除资金支持外,徐勇很看重被投企业的人才培养。他促使建立了“创业者联盟”。不同阶段的创始人能借此交流经验、共享资源。这种生态建设思维,让他的投资组合产生了独特的协同效应。在团队建设上,徐勇尤其强调“价值观先行”他觉得,企业文化并非贴在墙上的标语。它是体现在每个决策里的价值选择。所以,他会花大量时间和被投企业探讨人才战略。有时,他甚至会亲自参与关键岗位的面试。

面对2025年的市场环境。徐勇觉得硬科技和产业互联网会是下一个爆发点。他表示。中国正从模式创新转为技术创新。那些能突破关键技术的企业会有更大发展空间。这一判断也体现在他近期的投资重点里。在全球化布局方面。徐勇呈现出开放且审慎的态度他建议创业者要“立足中国,放眼世界”。一方面要把握国内市场的纵深优势。另一方面要积极学习国际先进经验。他特别看好中国企业在新兴市场的机会。他觉得那里有可能孕育出下一个增长奇迹。

公益与社会责任

徐勇事业取得成功后,一直没忘回馈社会。他发起教育公益项目,数千名乡村儿童受惠。他倡导“商业向善”理念,众多创业者受影响。他认为企业价值最终要用对社会的贡献衡量。在碳中和领域,徐勇也处于领先位置。他不但要求被投资的企业建立环保承诺,还设立了专项基金来支持绿色技术创新。他希望把商业成功与社会价值双赢这个重要经验传承给下一代创业者。徐勇的故事告诉我们,成功从来都不是一下子就能实现的。他从创业者转变为投资人后,始终保持着学习者的姿态在您眼中,什么样的品质对创业者跨越周期、持续发展最有帮助?欢迎在评论区分享您的看法。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 从北大才子到AI领

从北大才子到AI领 从工程师到科技创

从工程师到科技创 马克·库班:从卖垃

马克·库班:从卖垃 科技创业先锋凯尔

科技创业先锋凯尔