前言

设想你正在观赏一部立体感十足的3D影片。尽管画面给人以立体感,但所有内容实际上都集中在平面的屏幕上。类似地,有物理学家提出,我们所处的三维世界或许只是二维表面的映射。这便是量子引力领域里一个引人入胜的猜想。<>全息原理,它正在颠覆我们对空间、时间和现实本质的理解。

从黑洞到全息宇宙

全息原理的起源可追溯至1970年代。那时,物理学家雅各布·贝肯斯坦与斯蒂芬·霍金在研究黑洞时,发现了一个不寻常的现象。黑洞的熵与表面积而非体积成正比。这一发现表明,黑洞内部的所有三维信息竟然能被编码在其二维表面上。

1993年,诺贝尔奖获得者杰拉德·特·胡夫特将这一观点发扬光大,并提出了全息原理的初步构想。他提出,整个宇宙或许都遵循着相似的规律,而我们所感知的三维空间,实际上可能只是某种二维边界上的全息映射。这一勇敢的猜想为量子引力理论带来了全新的研究方向。

AdS/CFT对偶的突破

1997年,胡安·马尔达西纳提出了AdS/CFT对偶理论。这一理论为全息原理提供了首个具体实现路径。它揭示了,在特定五维反德西特空间(AdS)中,量子引力理论能够与四维边界上的共形场论(CFT)完全对应。

这种对偶关系犹如一面明镜,将高维引力现象转化为低维量子场论。研究人员惊奇地发现,边界理论中描述粒子运动的方程,竟然与体空间中的引力理论行为完美吻合。这一发现让全息原理从哲学上的猜想,变成了可计算的数学工具。

从理论到实验验证

近期,科研人员着手研究如何通过实验来证实全息理论。2023年,欧洲核子研究中心的ALICE实验小组在重离子撞击实验中发现了一些现象,这些现象似乎与全息理论相吻合。实验中,当铅离子以几乎光速的速度相撞时,产生的夸克-胶子等离子体展现出了一种类似二维流体在三维空间中的运动特征。

全息量子计算机是个引人入胜的研究领域。2024年,谷歌的量子AI实验室有重大发现,某些量子电路的运算结果与全息原理预测的数学结构极为相似。这一发现表明,量子计算机或许能成为模拟和研究全息宇宙特性的绝佳工具。

全息原理的哲学意义

若全息理论成立,将对我们对现实的理解产生根本性的转变。我们或许正居住在一个信息构成的宇宙里,而物质与能量不过是信息的一种具体体现。这不禁让人联想到印度古老的哲学思想“玛雅”,它认为我们所感知的物质世界不过是虚幻的映像。

这种观念对传统的因果关系提出了质疑。在全景式的理论框架中,时间和空间或许只是自然产生的现象,而非构成宇宙的基本元素。有些理论甚至进一步提出,我们所经历的“当下”可能只是存在于更高维度现实中的一个片段,类似于电影中的一帧画面。

技术应用的曙光

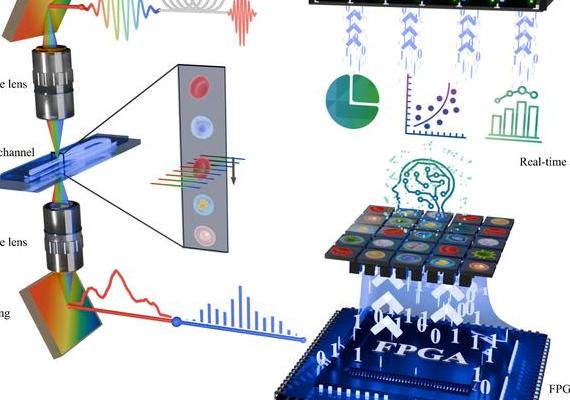

全息理论不仅推动了理论层面的创新,还预示着可能出现颠覆性的技术变革。比如,依据全息理论研发的新型量子存储设备有望实现超高的信息存储密度。在2025年的开头,麻省理工学院的一个研究小组成功展示了利用二维材料来存储三维量子状态的原型设备。

在能源行业,全息理论激发了新型核聚变设计的诞生。以往,约束三维等离子体对传统托卡马克装置来说相当棘手,但全息技术或许能在二维平面上操控相应的聚变反应,显著简化了工程难度。

未解之谜与未来方向

尽管已有一定成果,全息原理依旧遭遇重大难题。首要问题在于:我们如何将这一理论推广至类似德西特空间的结构?目前,AdS/CFT对偶关系建立在特定空间几何之上,但现实宇宙的性质似乎与之相异。

另一个重要问题在于探究“屏幕”的物理属性。若宇宙是全息的,那么构成我们现实世界的二维平面究竟是什么?它究竟在何处?部分理论提出,这个二维表面可能位于宇宙的边界上,然而,其运作的具体方式仍不明确。

宇宙若果真是全息影像,投影的源头又在何方?你对全息理论将如何重塑人类社会的看法如何?不妨在评论区留下你的想法。别忘了点赞并分享这篇文章,让更多人开启思维之旅!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 2025年神经形态芯

2025年神经形态芯 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率