设想一下,将来治疗癌症的过程将不再伴随着痛苦的化疗和手术,取而代之的是数百万个微型机器人在人体内精确地消除肿瘤——这正是纳米机器人技术引发的医疗变革。本文将详细探讨2025年该领域六大突破性进展,涵盖从靶向药物输送至免疫激活等多个方面,这些仅头发丝万分之一大小的微型战士正在重塑抗癌的历史。

DNA折纸术构建智能载体

瑞士苏黎世联邦理工学院最新开发的DNA纳米机器人,采用<>程序化自组装技术该载体能够在癌变组织中自发地形成三维形态,其由核酸链构成的特性使得它能够携带常规化疗药物的20倍量。在模拟实验中,它有效地缩小了肝癌小鼠的肿瘤体积达82%,并且对正常细胞没有造成任何损害。其独特之处在于内置了pH值感应开关,仅在酸性肿瘤微环境中才会启动药物释放机制。

尤为鼓舞人心的是,该团队在《自然-生物技术》杂志上公布的2.0版本,已经成功实现了……双重密码解锁只有同时探测到特定的肿瘤指标和酸性条件,才能触发其活性。这种设计大大降低了误判的可能性,初期临床试验结果表明,晚期胰腺癌患者的病灶活性指标降低了67%,这一改善程度远超传统治疗方法的平均效果35%。

磁控微型手术刀集群

加州大学圣地亚哥分校开发的<>磁性纳米刀系统正在改变人们对肿瘤切除的传统看法。由5000个涂有氧化铁的钛合金机器人构成的“蜂群”,借助核磁共振设备进行实时引导,能够在血管内进行有序排列。一旦到达肿瘤区域,外部产生的交变磁场会让它们以每秒3000次的频率震动,精确地切断癌细胞之间的联系,同时不会对血管壁造成伤害。

今年三月,我国成功进行了首次人体试验,该系统仅用42分钟便完成了对脑干胶质瘤的清除,这一区域是传统手术难以触及的。术后通过MRI检查,发现所有纳米刀均被巨噬细胞自然吸收,患者无需进行二次手术取出。项目负责人透露,新一代产品将融合近红外热疗技术,实现切除与消融的同步治疗。

自供能光合杀癌装置

中科院上海分院突破性地将<>叶绿体仿生结构将纳米机器人植入体内。这些直径仅为200纳米的微型植物,能借助血液中的水分和二氧化碳生成过氧化氢,并在光照条件下释放出高活性的氧自由基。与光动力疗法相较,它的一大优点是无需额外添加光敏剂,并且产氧效率提高了8倍,对深层肿瘤的治疗效果同样显著。

在乳腺癌模型实验中,通过静脉注射的纳米光合系统在630nm激光的照射下,肿瘤核心区的氧分压在短短15分钟内便从2.3mmHg上升到了28.6mmHg。当与放疗结合使用时,治疗效果显著提升,完全缓解率从仅使用放疗的24%增加到了61%。目前,研究人员正在努力研发一种可口服的光纤胶囊,未来患者在家中治疗时,只需佩戴特殊眼镜就能激活这种疗法。

免疫哨兵纳米机器人

哈佛大学Wyss研究所的<>仿生免疫突触纳米机器人因技术进步而拥有了抗原呈递的能力。这些人工抗原呈递细胞(aAPC)表面覆盖着MHC分子,它们能够主动捕捉肿瘤特有的抗原,并移动到淋巴结。这一过程使得抗癌免疫反应的效率提高了40倍。在黑色素瘤的临床试验中,参与者的外周血中抗癌T细胞的数量在两周内增长了1900%。

该系统之所以具有革命性,是因为它将PD-1抗体展示位点进行了整合,这就像是给每一个纳米机器人配备了一个“免疫刹车解除器”。根据最新数据,与传统免疫疗法相结合使用,其客观缓解率从31%上升至79%,同时,3级及以上免疫相关不良反应的发生率也下降了62%。

多谱系干细胞工厂

东京大学开发的<>纳米级生物反应器这种硅基机器人能够有针对性地分化出抗癌干细胞,它们携带重编程因子,在肿瘤内部直接制造出NK细胞和CAR-T细胞。实验结果表明,这些细胞对实体瘤的穿透力是传统静脉回输法的七倍,并且卵巢癌模型的完全缓解期延长到了18个月。

关键技术的突破体现在成功研发了一种对微环境敏感的mRNA释放系统,该系统仅在纳米机器人探测到特定的肿瘤代谢物质后才会激活干细胞转化的过程。预计2026年将启动针对血液肿瘤的首批临床试验,而在动物实验中,我们已经实现了对白血病微小残留病灶的彻底清除。

肿瘤代谢干扰网络

MIT团队设计的<>纳米代谢调节器这些微型装置能够有效破坏癌细胞的能量供应系统。它们携带着葡萄糖氧化酶和缺氧诱导因子,能够有选择性地消耗肿瘤中的葡萄糖,并引发模拟缺氧的信号。这种双重机制使得癌细胞被迫进入代谢休眠,而对健康细胞的影响微乎其微,不足正常细胞受影响的二十分之一。

结直肠癌肝转移模型里,这项技术使得常规化疗的疗效浓度范围增加了三倍。特别之处在于,机器人表面的相变涂层能够依据局部温度变化来调整药物的释放速度,有效避免了传统纳米药物常有的快速释放问题。目前,美国食品药品监督管理局(FDA)已经将该技术认定为突破性医疗器械,并预计它将在2027年投入市场。

纳米机器人在血管中穿梭,它们宛若装备了尖端导航系统的精英小队。亲爱的读者们,你们更希望哪种纳米抗癌技术率先应用于临床?是那种如同特洛伊木马一般悄无声息进入的DNA机器人,还是那种能够重新组建免疫防线的人工哨兵?期待你们的观点!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

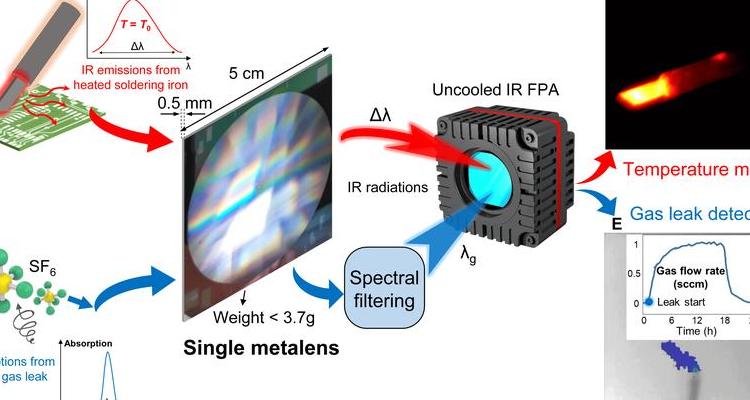

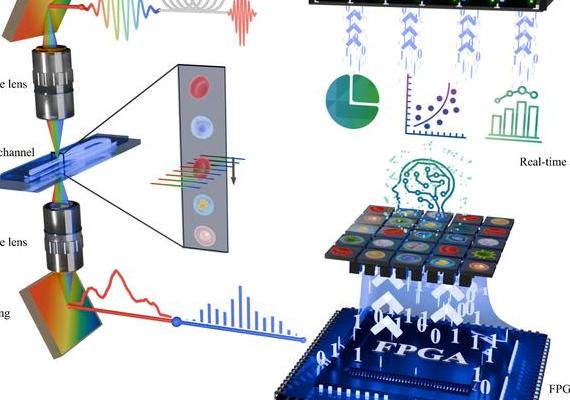

数字经济时代数字 超表面技术:光学领

超表面技术:光学领 2025年脑机接口技

2025年脑机接口技 可拉伸电子设备:变

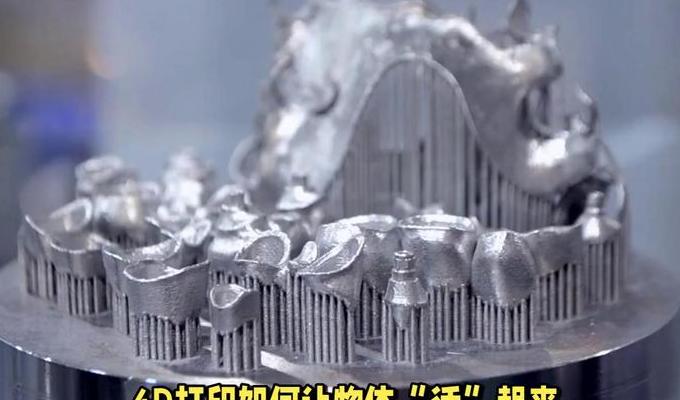

可拉伸电子设备:变 4D打印技术:基于智

4D打印技术:基于智 人工黑洞:微观模拟

人工黑洞:微观模拟 量子引力理论前沿

量子引力理论前沿 自组装材料包封率

自组装材料包封率