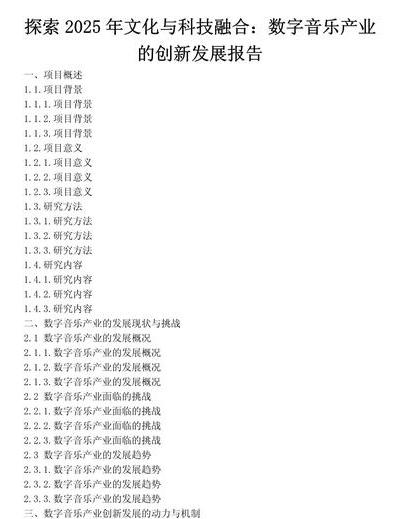

前言:科技治理的掌舵者

在数字经济快速发展的现在,科技政策专家成了国家创新体系里的关键角色。张明远教授是国内有名的科技政策专家,他凭借独特的政策见解和创新思维,参与制定了多个国家级科技战略。本文会带领您深入了解这位“科技治理掌舵者”的工作与思考。

从实验室走向政策研究

张明远的职业生涯起始于清华大学计算机实验室,他在参与国家863计划项目时,敏锐地察觉到技术创新和政策环境存在密切关系,他意识到实验室里的突破性研究,通常需要配套政策的支撑才能真正实现落地,这段经历促使他转向科技政策研究领域。

2008年,张明远进入国务院发展研究中心,自此开始对科技政策展开系统研究。他所主持的“创新生态系统评估体系”研究,为我国科技体制改革给予了重要参考。在他的认知里,科技政策专家是“创新系统的架构师”,既要考量技术可行性,又要兼顾政策可操作性。

破解产学研协同难题

2020年,张明远主持了一项研究,该研究揭示了产学研协同中的“死亡之谷”现象。他发现,许多实验室成果无法跨越从科研到产业的鸿沟。基于此,他提出了建立“政策缓冲带”的构想,还推动设立了一批概念验证中心和科技成果转化特区。

张明远解释说,政策并非只是简单的资金支持,而是要营造出适合创新的生态环境。他所设计的“阶梯式激励政策”,是依据不同研发阶段的特点来提供差异化支持的,这大大提高了科技成果转化率。如今,这套方案已经被多个省市采纳并实施。

人工智能治理的中国方案

张明远在2019年时,面对AI技术快速发展的情况,呼吁建立“敏捷治理”框架,他主张采用“监管沙盒”模式,在保障安全的前提下为创新留出空间,其所说的“治理AI就像教孩子骑自行车,既不能完全放手,也不能紧握不放”这个形象比喻广为流传 。

他主持制定了《人工智能伦理指南》,该指南成为国内首个行业自律规范。更引人注目的是,他提出了“发展-治理”平衡模型,此模型强调技术创新与风险防控要同步推进。这种思路正在对全球AI治理讨论产生影响。

科技政策的国际视野

张明远觉得,在科技全球化的时代,政策制定得具备国际视野,他常常引用华为的事例,说当一家企业的技术领先到要自己制定标准时,政策研究就得前瞻布局,这种认识推动他深入研究科技竞争里的规则制定权问题。

张明远是中国科协国际科技政策专委会主任,他推动建立了中美欧“科技政策对话机制”,他特别强调要区分“技术安全”与“技术焦虑”,他主张通过专业对话化解误解,这些工作为中国的国际科技合作开辟了新空间。

培养下一代政策专家

张明远在清华大学公共管理学院开创了“科技政策实验室”教学模式,学生们通过模拟政策制定过程来学习,学习的内容是如何平衡各方利益,他常对学生说,好的科技政策专家要同时懂技术、懂管理、懂政治。

他格外看重基层调研,要求学生每年起码完成一个企业的深度案例研究 ,称“政策文本上的每一个字 ,背后都关联着无数科研人员的付出和企业的投入” ,这种务实的作风影响了众多年轻学者 。

展望未来科技治理

张明远认为,面对量子计算、脑机接口等新兴技术,科技政策面临着前所未有的挑战 ,他说,当技术变革呈指数级发展时,线性思维的政策制定方式就会失效 ,他正在研究“自适应政策框架” ,希望建立更具弹性的治理体系 。

在张明远眼中,未来科技政策的关键在于“协同”,这里面包括政产学研之间的协同,技术与伦理的协同,国内和国际的协同 。他认为,我们不但要思考当下的技术需要怎样的政策,更要思考未来的政策需要何种技术 。这种双向思维展现出他对科技治理的深入理解 。

在如今科技发展迅速的当下,您觉得哪些领域的政策最需要创新性的突破?欢迎在评论区分享您的看法,也不要忘记为优质内容点赞给予支持!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 从北大才子到AI领

从北大才子到AI领 从工程师到科技创

从工程师到科技创 80后创业家本·西

80后创业家本·西 科技创业先锋凯尔

科技创业先锋凯尔 2025年科技巨变下

2025年科技巨变下