到了2025年,数字安全不只是技术方面的问题了。它成了和每个人日常生活紧密相关的关键议题。不管是网购支付,还是智能家居。不管是远程办公,还是政府服务。数字安全的防护网到处都有,可又常常被人忽略。这篇文章会从6个角度分析数字安全的本质。带你弄明白这个守护数字世界的隐形盔甲。

数字安全的基本定义

数字安全实际上是一套用于保护数字信息不被侵害的技术体系以及管理规范。如同中世纪城堡要有护城河、吊桥和城墙进行立体防御一样,现代数字安全系统也需要防火墙、加密技术和身份认证来提供多重保护。在2023年,全球因数字安全问题导致的经济损失多达6.3万亿美元,并且这个数字还在以每年15%的速度不断增长。

真正的数字安全并非只是简单设置密码。它是一种三位一体防护。包含数据完整性。还有系统可用性。以及信息保密性。《网络安全法》明确把数字安全定义为。采取必要措施防范网络攻击。防范网络侵入。防范网络干扰和破坏。需要注意的是。随着量子计算发展。传统加密体系正面临前所未有的挑战。

个人数据的防护策略

我们每天都处于一种类似“裸奔”的状态。德国数据保护专员用这样的描述展现当前个人数据状况。普通人手机里存着大量敏感信息。这些信息数量相当于30本个人日记。其中包含位置轨迹、消费记录和社交关系等。2024年,某外卖平台发生数据泄露事件。200万用户的送餐地址被公开贩卖。这一事件为个人数据保护敲响了警钟。

有效的个人防护要养成三个习惯。一是定期更换高强度密码。二是谨慎授权 APP 权限。三是识别钓鱼信息。建议采用“3 - 2 - 1 备份法则”。重要数据要保存 3 份副本。使用 2 种不同介质。其中 1 份离线存储。苹果公司推出的“隐私营养标签”制度值得借鉴。该制度要求 APP 像食品标注成分那样明示数据收集范围。

企业的安全防护体系

某跨国零售巨头曾因支付系统存在漏洞,在单日损失了1.2亿美元。这个惨痛的教训表明了企业数字安全很重要。现代企业的安全架构应像洋葱一样进行分层防护。最外层是网络边界安全。中间是应用系统安全。核心是数据存储安全。预测,到2026年,60%的企业会采用“零信任”安全模型。

员工安全意识培训常常被忽略。实际上它是防护体系里最薄弱的部分。统计表明百分之八十三的数据泄露是人为失误造成的。像点击恶意链接或者使用简单密码。建议企业实行“安全能力成熟度模型”。从基础防护慢慢升级到主动防御。微软的“安全记分卡”制度值得借鉴。它可以动态评估企业各环节的安全情况。

物联网时代的特殊挑战

家里智能冰箱若成黑客攻击入口,数字安全便成生活安全问题。当前全球联网设备超300亿台,其中70%有已知漏洞却未打补丁。2024年,某智能家居品牌摄像头遭集体入侵,无数家庭起居室成了“直播现场”。

物联网安全得建立“设备身份证”制度。每个联网设备都要有唯一的加密标识。消费者买IoT设备时,建议查看三项指标。一是看是否支持自动更新。二是看有无安全认证。三是看数据传输是否加密。新加坡实施的“网络安全标签计划”值得推广。它用星级评价直观显示设备安全等级。

国家层面的安全战略

数字主权成了新时代国家安全的前沿领域。爱沙尼亚遭受大规模网络攻击后,率先建起“数据大使馆”。其把关键数据备份在盟友国家。我国实施的等保2.0制度,将信息系统分成五个保护等级。该制度要求关键信息基础设施须通过严格认证

国家间数字安全合作出现新趋势。“全球数字安全联盟”2025年刚成立,已有37个成员国。成员国共同制定跨境数据流动规则。值得注意的是,美国最新《芯片法案》有要求,所有关键芯片必须内置安全模块。这种硬件级防护正成为国际标准。

未来五年的技术演进

生物识别技术正从指纹识别发展到静脉识别以及脑电波认证。蚂蚁金服实验室所展示的“空中签名”技术,能通过监测手部微动作来达成无接触认证。更具革命性的是量子加密技术,我国已建成规模达4600公里的量子通信干线网络。

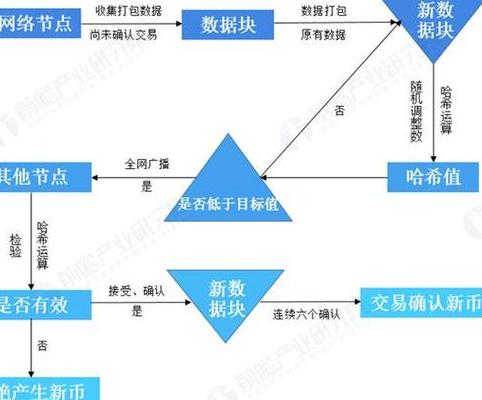

人工智能会成为数字安全的双刃剑。深度学习能实时检测出99.7%的网络攻击。然而黑客也利用AI生成更复杂的攻击代码。预测,到2027年自主安全系统将处理80%的常规威胁响应。值得关注的是区块链在数字身份认证中的应用。爱沙尼亚的KSI区块链已保护政府系统10年,没有重大入侵情况发生。

当我们的数字足迹比物理足迹更完整,您觉得哪些日常行为最需要建立安全规范?欢迎分享防护心得。要是觉得本文有用,请点赞转发,让更多人重视数字安全。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 三年行动计划推动

三年行动计划推动 跨境电商正重塑全

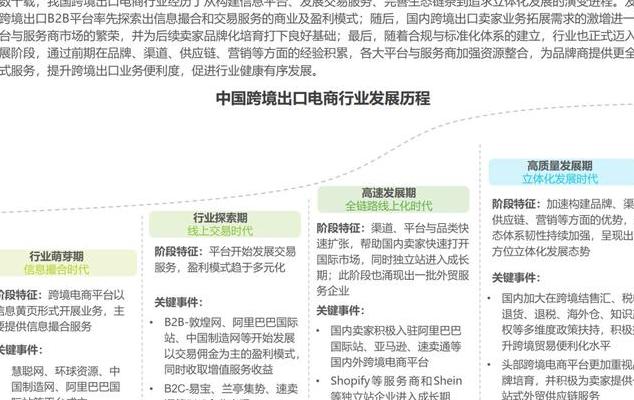

跨境电商正重塑全 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 广联达数字教育平

广联达数字教育平 重庆数字乡村建设

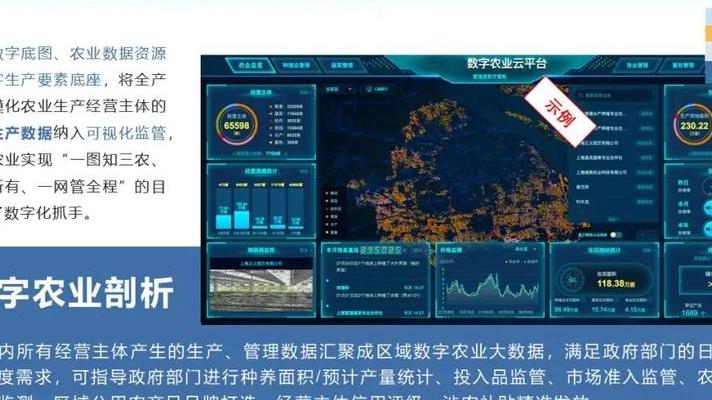

重庆数字乡村建设 数字时代审计行业

数字时代审计行业