水利工程正以惊人的速度实现数字化,这一变革正在重塑传统水利行业的形象。无论是水库的调度,还是河流的治理,亦或是灌溉系统的优化,数字技术正逐步融入水利工程的各个层面。本文将细致剖析水利工程数字化的六大核心领域,探讨当前所面临的挑战,并对未来的发展趋势进行展望。

数字化监测系统的革命

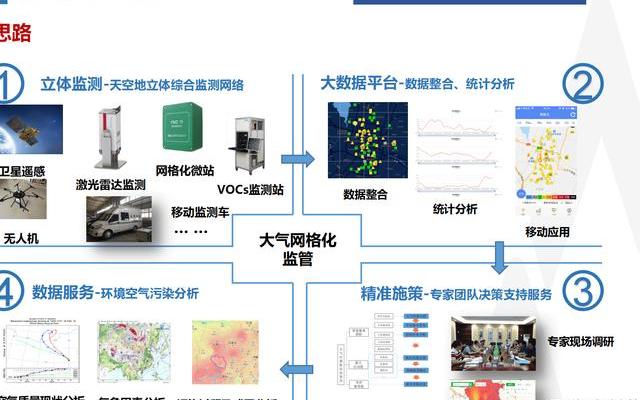

以往的水利监控主要依靠人工记录和基础仪表,导致数据收集不够频繁,误差较大。如今,借助物联网传感器的广泛应用,我们能够实现水位、流量、水质等关键参数的每分钟监测。以长江流域为例,已建立了超过两万个智能监测站点,监测数据的准确性高达99.9%。

智能监测设备不仅能够实时收集数据,而且还具备自动检测异常的能力。在2023年,黄河小浪底水利枢纽利用人工智能技术对监测数据进行分析,成功在72小时前发出了设备故障的预警,从而避免了可能发生的重大损失。目前,这类数字化监测系统正逐渐成为水利工程不可或缺的“神经系统”。

数字孪生技术的应用

数字孪生技术为水利工程打造了虚拟的复制品,让我们能在电脑上模拟出各种工作状态。以三峡工程为例,其构建的数字孪生系统能够精确地再现不同水位条件下的水库水动力状况,为调度决策提供了科学的参考。这项技术的应用,使得水利工程进入了可以预测和优化的新纪元。

数字孪生的意义不仅体现在模拟功能上,更在于其预测能力。借助机器学习算法,系统能够对未来72小时的水情进行预测,其准确度比传统方法高出40%。在2024年珠江流域的防洪工作中,数字孪生系统成功预测了洪峰到来的具体时间,从而为疏散行动赢得了关键的时间。

智能调度的优化升级

传统水利调度主要依靠人工经验,但面对复杂多变的自然水文条件,其应对能力有限。而数字化调度系统则集成了气象、水文等多种数据资源,运用算法进行决策,以达到最佳效果。在南水北调工程东线,已经实现了全自动化和智能化的调度模式,每年能够节省大约1.2亿元的运营成本。

智能调度系统能够灵活调整其运行策略。在2024年的汛期,淮河流域的调度系统依据实时的降雨预报,预先清空了水库容量,有效地避免了可能出现的严重洪水。这种采取主动防御的策略,正在逐步转变过去被动的应对方式。

工程维护的数字化转型

水利工程维护正逐步从“出现问题后才进行修理”转变为“预先进行维护”。利用传感器对大坝、闸门等关键设施的振动、位移等数据进行监测,系统能够预先判断可能出现的故障。白鹤滩水电站所采用的智能维护系统,成功将设备故障率降低了65%。

无人机巡查与机器人检查正革新着维护手段。在2023年,小浪底水库首次引入水下机器人对大坝进行全面的检测,成功识别出三处人工巡查难以察觉的微小裂缝。借助这些数字化技术,工程的安全性能得到了显著提升。

水资源管理的数字化变革

数字技术在不断改变水资源管理的模式。借助卫星遥感技术和地面监测网络,我们能够准确了解各个区域的水资源分布情况。在华北平原,建立的数字水资源管理系统显著提高了农业灌溉用水的效率,这一提升达到了30%,并且每年能够节约超过10亿立方米的水资源。

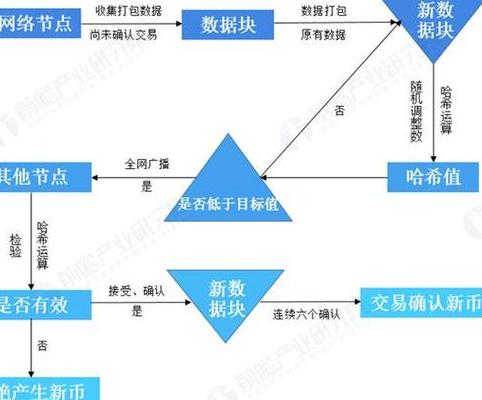

区块链技术在水权交易领域得到了应用。2024年,浙江开展了数字水权交易平台的试点工作,成功实现了水资源的市场化分配。这一创新举措为应对水资源短缺难题带来了新的解决方向。

未来发展的关键突破

水利工程在数字化进程中遇到了数据分散、规范不一致等问题。为了解决这些问题,我们需构建统一的数据规范和共享系统,确保不同部门、不同流域间的数据能够顺畅交流。此外,还需加紧培育既精通水利知识又掌握数字化技能的综合性人才。

量子计算与6G通信等前沿技术,将为水利行业的数字化转型提供新的契机。据预测,到2026年,我国将成功打造首个水利领域的量子计算中心,这将显著增强水文预报的准确性和效率。这些技术突破将引领水利工程迈向智能化发展的新阶段。

水利工程正以数字化手段重塑着千年的治水历程,那么,数字化技术未来还能在水利领域引发哪些深层次的变革?期待您能提出宝贵的观点。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 跨境电商正重塑全

跨境电商正重塑全 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下