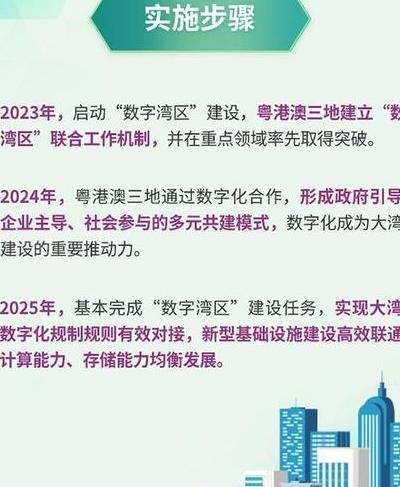

就如同19世纪的工业革命重塑了曼彻斯特一样。数字技术正在重新界定湾区经济版图。《数字湾区建设三年行动方案》在2025年初推出。这并非偶然。而是对全球数字化浪潮的应对。也是对区域竞争新态势的回应。还是对产业升级需求的战略回应。也是构建数字共同体的关键一步

全球数字经济竞赛的湾区应答

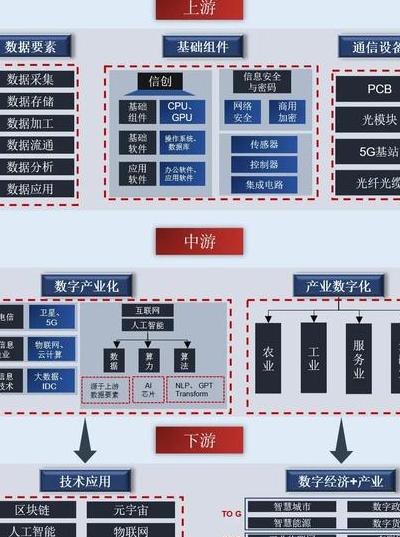

旧金山湾区用Web3.0重构金融体系。东京湾区用元宇宙连接虚实空间。在此情形下,中国湾区面临“不进则退”的严峻考验。数据表明,2024年全球数字经济规模突破50万亿美元,占GDP比重超45%。在这样的背景下,三年行动方案明确提出建设“国际数字枢纽”的目标,其实质是对标全球顶级湾区的数字化转型节奏。

方案着重强调了5G-A、量子通信、AI大模型等前沿技术的融合应用。这和波士顿咨询的最新判断一致。未来三年是决定区域数字化竞争力的关键窗口期。大湾区9+2城市群要在这个阶段完成数字基础设施的代际升级。不然可能会在新一轮产业革命中落后。

破解区域协同发展的数字密钥

广深港澳科技创新走廊实现物理联通只是基础。真正的挑战在于数据要素能跨城流动。方案里提到“跨境数据流动试点”。这一提法直接指向制约湾区协同的最大痛点。当年欧盟用统一货币打破贸易壁垒。如今湾区需要用数字信任机制破除数据孤岛。

东莞有一家智能制造企业,它的案例很有代表性。这家企业的工业互联网平台,需要实时调取香港的设计数据。还需要调取深圳的供应链信息。以及澳门的质检报告。但之前因为数据跨境规则有差异,协同效率损失了将近30%。方案提出的“数据要素市场化配置改革”,就是要解决这类跨域协作时出现的梗阻问题。

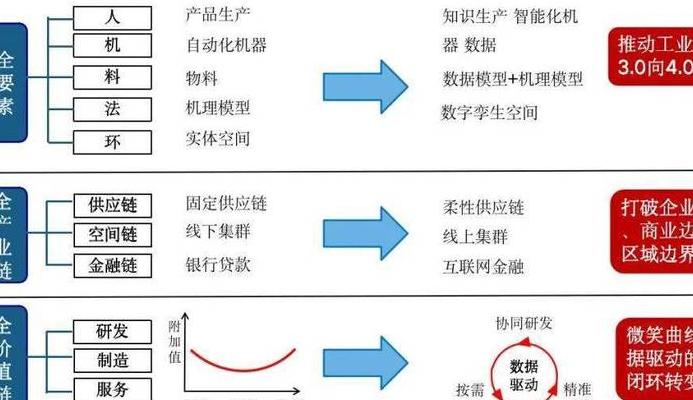

传统产业数字化转型的加速器

佛山的陶瓷产业、中山的灯饰产业、东莞的电子产业,这些传统优势产业正面临着生存危机。不转型的话就会被淘汰。方案把产业数字化当作重点任务。这背后有着清醒的危机意识。据统计,湾区制造业的数字化率仍然低于35%。和发达国家60%的水平相比,存在明显差距。

方案创新的“数字领航员”制度值得留意。计划在三年内培养5000名复合型人才。这些人才既要懂行业工艺,又要精通数字技术。他们如同产业数字化转型的“特种部队”。能够针对性地解决中小企业“不敢转、不会转”的困境。某家电企业通过数字化改造。把订单响应周期从15天缩短到72小时。这就是最好的证明。

新质生产力培育的创新实验室

在方案所描绘的蓝图里,数字湾区会成为孕育颠覆性技术的“热带雨林”。重点布局了6G、类脑智能、数字孪生等12个前沿领域。这些领域实际构建起了面向未来的技术孵化矩阵。这种布局并非随意为之,而是依据湾区高校密集、产业链完整的独特优势来进行的。

香港大学有个量子计算实验室。深圳有个无人机产业集群。二者正形成有趣联动。量子算法能优化飞行控制系统。这种跨界融合正是方案倡导的“数字生态”的雏形。当这种创新组合达到临界规模。可能催生意想不到的产业变革。

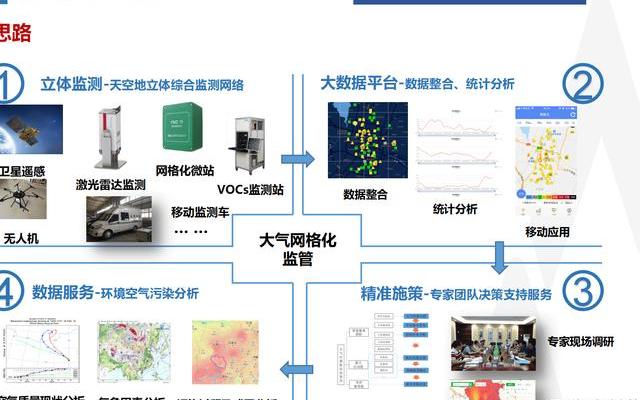

数字治理现代化的湾区范式

“一网统管”“一码通城”这类看起来像是技术性的说法,实际上是政府运行方式的一场革命。方案把政务服务数字化当作重点,这背后是对提升治理效能有着迫切需求。广州黄埔区试点了“秒批”系统,该系统已把327项审批事项压缩到60秒内就能完成。

更值得期待的是方案提出的“数字公民”计划。该计划通过统一的数字身份认证。未来湾区居民不管身处哪座城市。都能毫无阻碍地享受医疗、教育等公共服务。这种便利性会大大提升区域人才流动的意愿。能为湾区发展注入长久活力。

数字文明新生态的先行探索

在数据确权、算法伦理、AI治理等前沿领域,方案展现出少见的预见性。设立的数字伦理委员会不是做做样子,而是要解决“技术狂奔、规则滞后”的全球性难题。如同威尼斯商船曾制定海事公约,湾区有机会为数字时代建立新的文明准则。

某自动驾驶企业进行“算法沙盒”实践,很有启示意义。一是在保证安全的情况下,允许技术进行试错。二是要建立能够动态调整的伦理框架。这种“创新与规范”的平衡做法,是数字文明建设的关键内容。方案提出“包容审慎”的监管原则,可能会让湾区在数字治理方面拥有国际话语权。

当方案所描绘的智慧港口开始接纳数字货轮进行货物运输,当跨境数据走廊中有比特化的生产要素在流动,此时我们或许正见证着人类城市群演进的新范式。您觉得在数字湾区建设进程中,最有可能率先实现突破的是哪个领域?是产业的数字化升级,还是跨境数据流动机制的创新?欢迎分享您的观察与思考。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 三年行动计划推动

三年行动计划推动 跨境电商正重塑全

跨境电商正重塑全 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 广联达数字教育平

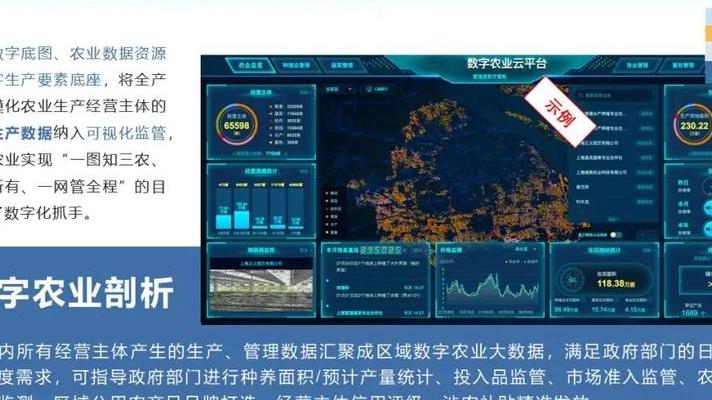

广联达数字教育平 重庆数字乡村建设

重庆数字乡村建设 数字时代审计行业

数字时代审计行业