当今世界面临着水资源短缺的挑战,同时也面临着水灾害频发的挑战,数字水利工程正成为破解这一难题的关键技术,它借助物联网、大数据以及人工智能等数字技术的深度融合,使水利工程从传统人工管理模式向智能化方向转变,也向精准化方向转变,在2025年的当下,数字水利已不只是技术概念,而是切实改变水资源管理方式的革命性力量。

数字水利工程的核心技术

现代数字水利工程是建立在三大支柱技术之上的,这三大支柱技术分别是传感器网络、云计算平台和智能决策系统。传感器在江河湖库中广泛分布,能实时采集水位、水质、流速等数据,采集到的数据会通过5G网络传输到云平台,进而形成水利大数据。就拿三峡工程来说,它部署了2000多个监测点,这些监测点每年产生的数据量超过10TB 。

人工智能算法会对海量数据做深度分析,能预测洪水风险,还可优化调度方案。黄河流域的数字孪生系统借助机器学习模型,把洪水预测精度提升到了95%以上。这些技术综合应用后,大幅提高了水利工程的运营效率,也增强了其安全性。

智能调度与水资源优化

数字水利的最直接价值,体现在对水资源进行高效配置上。南水北调工程东线借助数字调度系统,达成了跨流域水资源的精准调配。该系统依据实时降雨量、用水需求以及输水损耗等数据,动态调整各泵站的运行参数,每年节水多达3亿立方米。

数字节水的重点领域是农业灌溉。新疆兵团采用了智能灌溉系统,该系统结合了土壤墒情监测与气象预报,把棉花种植的用水效率提升了40%。这种精准灌溉模式正在全国主要灌区进行推广,预计到2025年能够节水120亿立方米。

防洪减灾的数字屏障

传统防洪主要依靠工程措施,数字技术带来了具有革命性的变化,珠江流域构建了洪水预警系统,该系统整合了雷达测雨、水文模型以及社区预警终端,将预警时间从2小时延长至72小时,在2023年台风“海葵”来袭时,系统提前疏散了30万群众。

城市内涝防治因数字技术而受益,深圳的“智慧排水”系统设有8000多个监测点,能实时掌握管网运行状态,还结合AI算法优化泵站调度,在2024年雨季时内涝点减少了60%,数字技术正在重塑城市韧性。

生态保护的科技支撑

数字监测给流域生态保护提供了新的工具,长江“十年禁渔”工程布置了水下声呐系统,该系统与卫星遥感、无人机巡查相结合,构建起了立体监控网络,2024年这套系统总共发现非法捕捞行为230起,执法效率提高了5倍。

水质监测也朝着智能化方向发展。太湖流域构建了“数字湖长”系统,该系统借助浮标监测站以及无人船巡航,达成水质参数分钟级别的更新。一旦蓝藻密度超出标准,系统会自动开启应急预案,在2024年成功防止了3次大规模蓝藻爆发。

能源与水利的协同创新

数字技术正在破除水利与能源之间的行业障碍,雅砻江流域开发了“水光互补”系统,该系统借助算法来协调水电站和光伏电站的出力情况,进而把清洁能源的利用率提升了15%,在2024年,这个系统让弃水弃光电量减少了12亿千瓦时。

抽水蓄能电站是创新的另一个方向。天荒坪电站的数字控制系统能依据电网负荷预测自动调整运行模式,在2024年参与电网调频达1200次,其响应时间缩短到了3秒。这种灵活调节能力对新型电力系统建设非常关键。

数字水利的未来挑战

数字水利取得了显著成效,不过它仍存在标准不统一、数据孤岛等问题。不同流域的管理系统常常采用不同的技术标准,这致使数据共享存在困难。2024年全国水利大数据平台正在进行建设,其正致力于解决这一瓶颈问题。

网络安全风险不能被忽视,2023年,某省的水文监测系统遭受了网络攻击,结果数据出现异常,这提醒我们要建立完善的安全防护体系,尤其是在关键基础设施领域,数字水利发展要兼顾技术创新与安全保障 。

从都江堰的古老智慧发展到如今的数字孪生,水利工程一直在跟随时代进步。您觉得在数字水利建设里,哪个领域的突破最值得期盼?欢迎分享您的看法,一起探讨水资源可持续利用的未来景象。

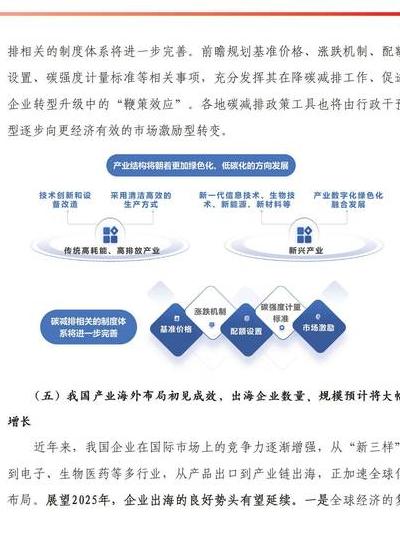

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字经济时代数字

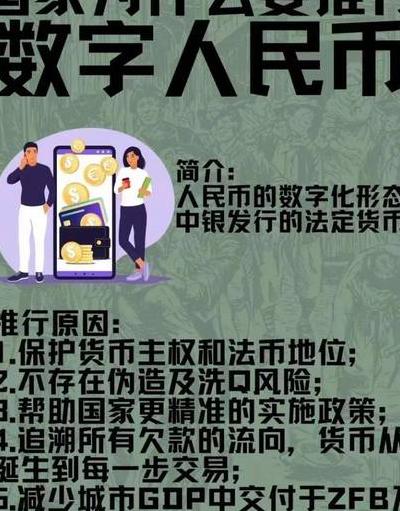

数字经济时代数字 三年行动计划推动

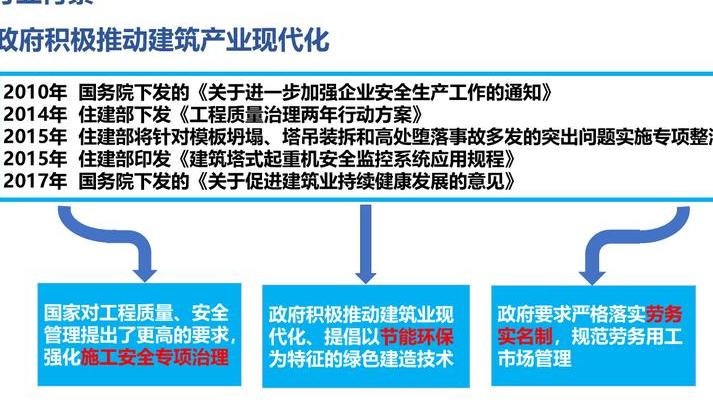

三年行动计划推动 跨境电商正重塑全

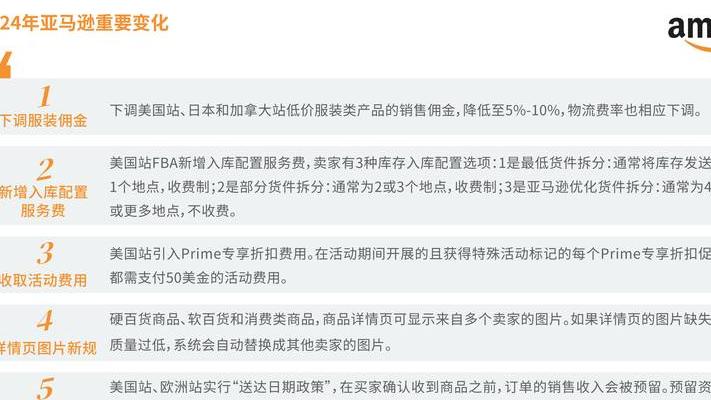

跨境电商正重塑全 广联达数字教育平

广联达数字教育平 重庆数字乡村建设

重庆数字乡村建设