建筑行业正经历一场前所未有的技术革命,有以机器人技术为核心的建筑科技公司,它们正在改变传统施工方式,这些公司借助自动化、智能化的解决方案,提高了施工效率和质量,还从根本上重构了建筑行业的生态链,本文会深入探讨建筑机器人公司的发展现状,探讨其技术突破,探讨其对行业的深远影响。

建筑机器人的核心技术优势

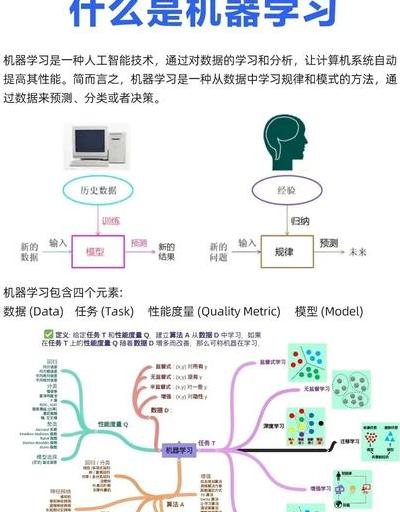

现代建筑机器人整合了人工智能、计算机视觉以及精密机械控制等多项前沿技术,与人工施工相比,机器人能够24小时不间断工作,在完成高危作业时不会出现疲劳现象,也不会出现失误,比如焊接机器人能够实现毫米级精度,其质量远远超过人工焊接 。

更为关键的是,这些机器人有学习的能力。它们能凭借不断积累的施工数据,自主对工作流程进行优化。某款混凝土浇筑机器人在经过3个月训练后,施工效率提高了40%,材料浪费减少了25%。传统施工不具备这种持续进化的能力 。

主流建筑机器人产品分析

目前市场上主要存在三类建筑机器人,分别是施工类、运输类和检测类。施工机器人像砌墙机器人,每小时能够完成200块砖的精准砌筑。运输机器人可以自主规划路径,在复杂的工地环境中运送建材。检测机器人借助高清摄像头和传感器,能及时发现施工质量问题。

特别值得一提的是3D打印建筑机器人,它属于这类设备,能按照数字模型直接“打印”出建筑结构。在迪拜的某项目中,使用了大型3D打印机,仅用17天就完成了一栋两层办公楼的建造,并且整体成本比传统方式降低了30% 。

行业痛点与机器人解决方案

建筑行业长期面临着一些挑战,比如劳动力短缺,安全事故还频繁发生。据统计,2024年全球建筑工人缺口达到了1.2亿。机器人的应用有效地缓解了这种困境。日本有一家建筑公司,引入机器人团队后,人力需求减少了60%,并且实现了零事故的施工记录。

质量不稳定是困扰业界的难题。机器人能通过标准化操作确保施工一致性。墙面抹灰机器人作业时,平整度误差不超过1毫米。这一标准远高于人工施工的3至5毫米标准。这种精确度对后期装修工程尤为重要。

建筑机器人公司的商业模式

领先的建筑机器人公司主要有三种盈利模式,分别是设备销售,租赁服务以及施工承包。初创企业更倾向于轻资产的租赁模式,客户能够按小时租用机器人,也能够按项目租用机器人。成熟企业则提供从设计到施工的整体解决方案。

值得关注的是一种新兴模式,即数据变现。机器人收集了海量施工数据,这些数据经过分析后,可用于优化建筑设计,还能预测材料需求等。某公司通过数据服务实现的收入,已占到其总营收的15%,并且这一比例仍在快速增长。

行业面临的挑战与突破

建筑机器人公司前景虽然广阔,但是仍要应对多重挑战。其中主要障碍是初期投入成本高,一台多功能施工机器人售价一般在50到100万美元。另外,现有建筑规范大多没有考虑机器人施工的特点,需要进行适应性修订。

突破方向之一是技术融合,把5G、数字孪生等技术和建筑机器人相结合,能够实现远程监控以及实时调整,中国某工地借助5G网络同时操控20台施工机器人,整体效率提高了3倍,展现出技术协同的巨大潜力。

未来五年发展趋势预测

到2030年,建筑机器人市场规模预计能达到75亿美元,自主化程度更高的机器人会陆续出现,这些机器人能够依据施工现场的情况自主做出决策,模块化设计也会成为主流,同一台机器人通过更换组件能够执行多种任务。

另一个重要趋势是人机协作进一步深入发展。未来的工地会呈现人类与机器人协同工作的情景,它们各自发挥自身的长处。机器人承担重体力以及高精度的工作,人类则专心致力于需要创造力和灵活判断的任务,这样的组合会对建筑生产力进行重新定义。

建筑机器人技术成熟后,传统建筑公司该怎么调整组织架构,又该如何调整人才战略以适应这一变革?欢迎在评论区分享你的看法,也请点赞支持,好让更多人看到这篇文章。

材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 智能设备维护专业

智能设备维护专业 2025年智能保险服

2025年智能保险服 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 2025 年智能保险

2025 年智能保险 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智