还记得儿时乘车,总见前排乘客为争夺空调风口而争执不休。到了2025年,智能温控系统彻底颠覆了这一现象。如今,汽车内部已能实现精确到毫米的温度分区调节,仿佛有一位隐形的管家在悄无声息地调整每个座位的微小气候。本文将向您介绍一种能彻底革新出行感受的创新技术,它的工作机制和具体运用都将被详细阐述,让我们一起探索科技如何将我们的车厢打造成为名副其实的“移动客厅”。

从机械旋钮到神经网络的进化

传统车载空调宛如一位粗心大意的厨师,只知道将冷热空气随意倾泻于整个车厢。而新一代系统则装备了二十多个高精度的感应器,每秒钟能收集三百次温度信息,并借助AI算法构建出三维的热场模型。这就像在车内织就了一张无形的温度监测网络,连乘客呼吸的细微变化都能精确捕捉。

现代控制系统的精确度已经达到了令人难以置信的±0.5℃,这已经远远超过了人类皮肤对温度变化的感知极限,即0.8℃。在2023年,当特斯拉首次公开展示这项技术时,演示人员在前排摆放了12杯温度各异的咖啡,而系统竟然能够独立地保持每杯咖啡的温度稳定不变,这一实验让全世界的汽车工程师们对温度控制的潜力有了全新的认识。

读懂你的温度偏好

生物识别技术使得系统能够识别并理解每位乘客的生理状况。借助方向盘和座椅中内置的感应器,系统能够检测到驾驶员的手温、心跳变化等数据。据2024年宝马公司申请的一项专利揭示,该系统能够通过面部红外线的扫描来判定乘客是否即将进入睡眠状态,并自动将温度提升0.3摄氏度,以避免乘客着凉。

更令人称奇的是,它的学习能力。系统能够记录下你每一次手动调整的温度,经过三个月的积累,它便能准确预测:王先生在每周五下班时偏好22℃的强风模式,而在周末接送孩子上学时,他则会选择24℃的柔风模式。根据奔驰最新发布的调查报告,有87%的车主在启用学习功能后,手动调整的次数减少了90%。

隐形分区与微气候

传统四区空调已经不再流行,现在流行的系统可以打造出可变动的温度区域。雷克萨斯LS600的座椅后排部分可以设置三个不同的温度区域:左侧肩膀设定为26摄氏度、右侧膝盖设定为24摄氏度、头顶部分则是28摄氏度,仿佛为每个身体部位都量身打造了温度保护。这一切的奥秘在于由200多个微型气阀构成的矩阵,它们能够精确调节气流的流向和力度。

保时捷引入了“跟随式温控”这一创新功能,当乘客在后排转头交谈时,系统会自动调整送风路线。这一技术吸取了手术室层流系统的设计精髓,使得温度分布可以像液体一样流畅。实际测试表明,该功能使长途驾驶的舒适性提高了40%。

与环境对话的智慧

系统能够预测外界环境的变化。比如,当GPS提示即将驶入隧道,系统会预先降低新风量;遇到暴雨即将来临,系统则会自动提升出风温度,以防止玻璃上出现雾气。在沃尔沃的测试车辆穿越挪威峡湾时,系统甚至能够依据两岸悬崖的阴影变化来调整温度控制策略。

电动车与续航技术的融合更显其智能化特点。在气温降至零下十度时,大众ID.7会给出建议:启动座椅加热功能可以节省3%的电量,这相当于增加了8公里的行驶里程。根据北京冬季的实际测试,合理运用智能温控技术,电动车的续航能力可以提升12%,也就是说,每行驶一百公里可以节省1.5度电。

健康守护新维度

疫情过后,温控系统已升级为健康管家。乘客一旦打喷嚏,系统便会自动切换至内循环模式,并启动UVC杀菌功能;若二氧化碳浓度过高,系统则会智能引入新风,同时确保温度的稳定。丰田公司与其医疗合作伙伴的研究表明,该系统有效降低了车内流感病毒的传播率,达到了65%的显著效果。

过敏体质的人对这个特性尤为喜爱:系统能够辨别出花粉、PM2.5等共计32种可能引起过敏的物质,并能自动调整空气流动的路线,打造出一个“安全区域”。一位患有花粉症的车主这样说道:“如今,开车的时候我能够摘掉口罩了,因为这个系统比我更早地察觉到前方500米处有一棵梧桐树正在开花。”

未来已来的温度革命

2025年,日内瓦车展公布,下一代系统将具备“情感温控”功能——它能根据乘客的情绪来调节车内环境。车载AI一旦检测到驾驶员情绪激动,便会自动降低温度,以平复其情绪;遇到儿童啼哭,系统则会释放温暖的气流,进行安抚。这项技术结合了脑电波读取和皮肤电反应监测,预计将在2026年实现量产。

更具突破性的想法在于材料对温度的控制。宝马公司正在尝试将石墨烯加热膜融入车顶的内层材料,以此来达到“无需风力即可供暖”的效果。这种如同晒太阳般自然的热辐射,或许将彻底淘汰那个已经存在了80年的汽车部件——空调出风口。工程师们幽默地表示:“未来,当孩子们看到老电影中那些空调旋钮时,可能会好奇地问,这究竟是什么古董。”

当你的车辆能准确捕捉到母亲敏感的颈部温度、孩子容易出汗的额头感受、以及宠物偏好的微风力度时,你是否感到科技终于赋予了人性化的温暖?你最希望智能温控系统能够实现哪些令人惊叹的功能?快来分享你亲身经历的“空调争夺战”的故事,让我们一起见证科技如何巧妙解决这些生活中的小争执。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

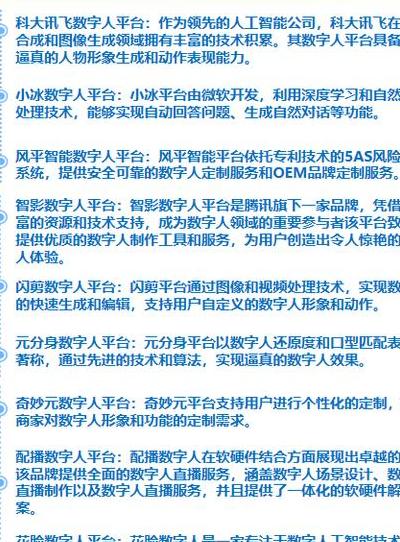

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025 年拂晓:智能

2025 年拂晓:智能 2025年智能保险服

2025年智能保险服 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 2025 年智能保险

2025 年智能保险 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智