文本自动生成技术的核心原理

想象一下,有一个机器人助手。它能像人类一样流畅地写作。文本自动生成技术的核心是深度学习模型。该模型会对海量语言数据进行学习和模仿。这项技术会分析数十亿字的文本资料。通过分析,它学习词汇搭配、句式结构和语义关联。最终,这项技术形成了可以自主生成通顺文本的能力。

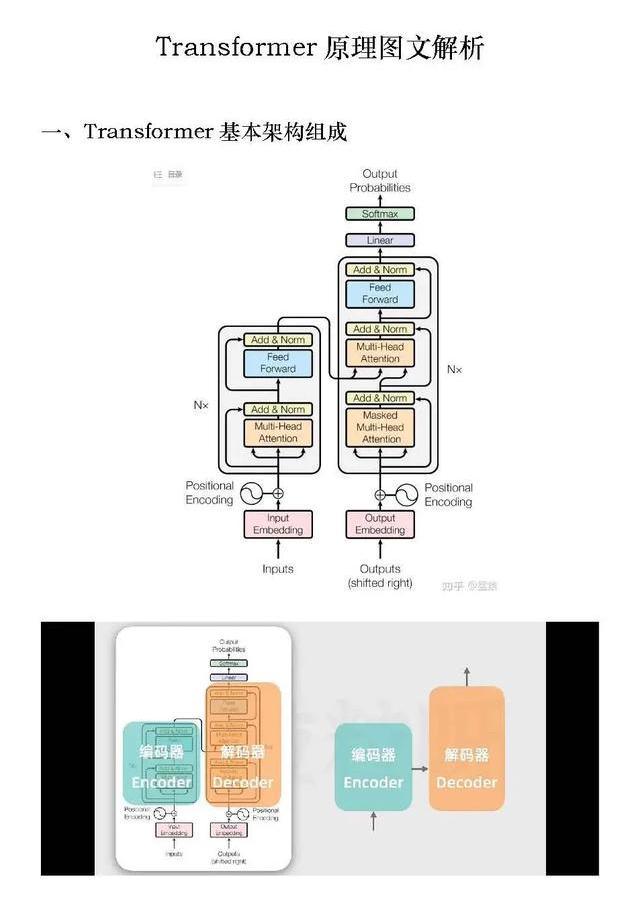

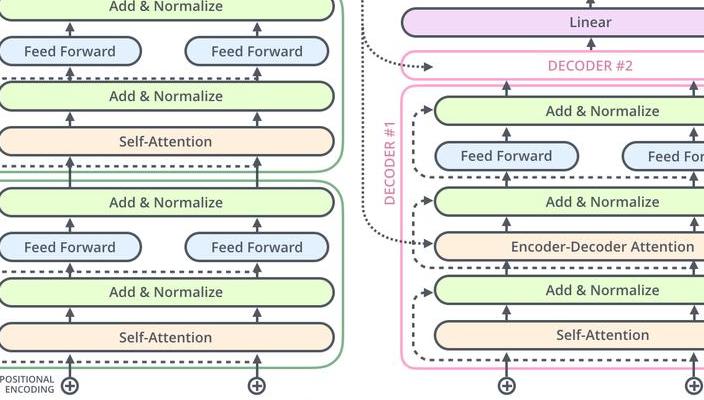

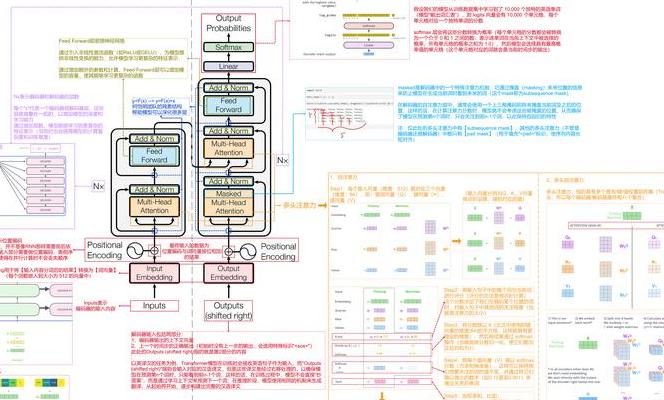

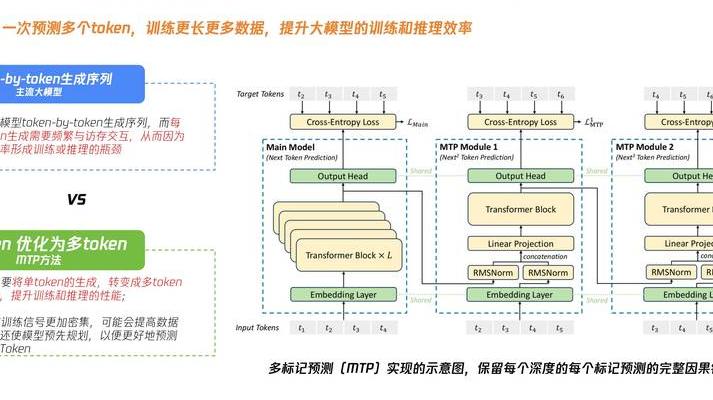

目前最先进的文本生成模型采用了架构,这种架构能够捕捉长距离的语言依赖关系。这类模型借助自注意力机制,判断词语之间相关性的强度,进而生成符合语法和语义规则的文本。在训练过程中,模型会持续调整参数,让生成的文本愈发接近人类写作风格。

从简单模板到智能创作

早期的文本生成技术,只能处理固定模板的填空式写作,像邮件模板或者简单的新闻报道。现在的系统,已能够依据几个关键词或者提示句,创作出结构完整、逻辑连贯的长篇文章。这种进步,主要是因为预训练语言模型有突破性发展。

以GPT系列模型作为例子,它们呈现出了令人惊叹的创作能力,不但能够撰写新闻报道、商业文案,而且还可以创作诗歌、小说等文学作品。这些模型借助大规模预训练掌握了通用语言能力,又通过微调去适应特定领域的写作任务,达成了从模板填充到真正创作的跨越。

行业应用场景分析

在新闻行业,自动生成技术能够快速产出标准化内容,比如体育赛事报道、财经快讯等。美联社等机构使用这类系统后,记者的工作效率提高幅度超过了40%。该系统可以实时处理比赛数据或者财报数字,能在几秒钟内生成专业报道。

在电商领域,产品描述自动生成技术得到了大量应用。对于一个拥有百万级SKU的电商平台来说,依靠人工编写产品描述几乎是不可能完成的事情。然而,AI系统能够依据产品参数以及用户评价,自动生成具有吸引力的商品文案,这极大地提升了运营效率。

质量评估与人工干预

虽然技术进步明显,但是对AI生成文本进行质量评估仍是一项挑战。当前主要从流畅度、相关性以及事实准确性这三个维度来开展评价。专业领域的内容需要人工进行审核与修改,尤其是在医疗、法律等容错率低的行业 。

一些平台采用一种模式,叫做“人机协作”,在这种模式下,AI负责生成初稿,人类编辑进行润色以及把关。这种模式既发挥出了AI高效率的优势,又保证了内容具备专业性和准确性。实践表明,这种人机协作的模式比纯人工模式或者纯AI模式都能够取得更好的效果。

伦理与版权问题探讨

AI生成内容应不应该标注来源?这个问题引起了广泛的讨论。欧盟已经颁布了规定,要求明显标明AI生成内容,不过具体的执行标准还在完善之中。版权归属也是有争议的焦点,训练数据里受版权保护的内容该怎么处理?

更深层的担忧在于,大规模运用生成技术或许会致使内容同质化 ,当所有平台都采用相似模型时,生成的内容是否会愈发趋同 ,一些专家提议构建多样化的模型生态系统 ,以此避免因单一技术垄断而造成的创新停滞 。

未来发展趋势预测

到2025年,文本生成技术会变得更具个性化与场景化,系统不但能够理解用户的写作意图,而且还能掌握个人写作风格,企业能够定制专属的写作AI,以此确保生成内容符合品牌调性以及行业特性。

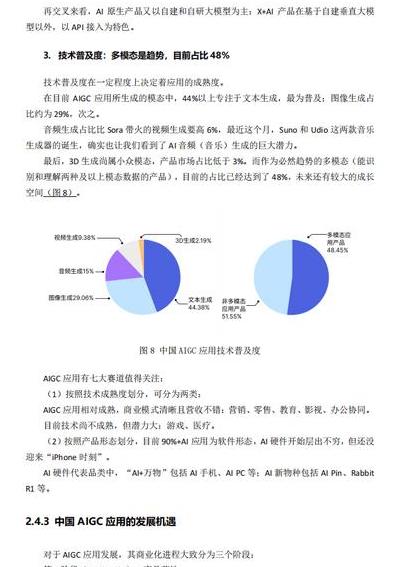

多模态生成会成为新的发展方向,文本跟图像、视频的联合创作会变得常见,记者输入几个关键词,AI就能同时生成报道文稿以及配套信息图表,教育领域也会大量运用这项技术,为不同学习风格的学生生成个性化的学习材料。

随着技术持续进步,您觉得人类写作者该怎么确定自身价值?是专心于AI不拿手的创意写作,还是转变为AI内容的质量审核者?欢迎分享您的观点。

材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年智能家电控

2025年智能家电控 2025 年拂晓:智能

2025 年拂晓:智能 2025年智能保险服

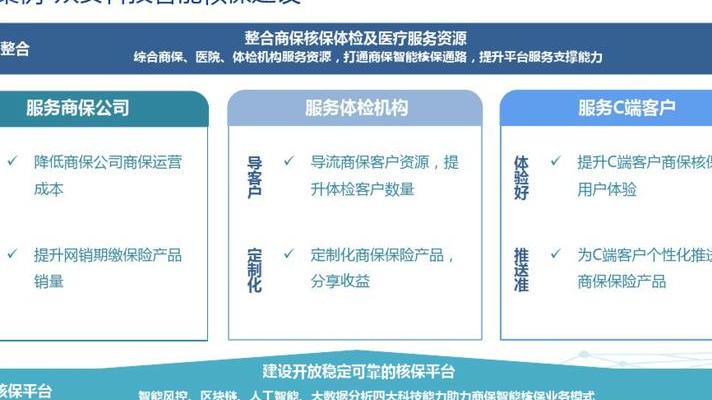

2025年智能保险服 2025 年智能保险

2025 年智能保险