前言

想象一下,深夜的仓库里,有个机器人在扫描角落,它能360度旋转。红外摄像头瞬间识别出异常热源。此时,控制中心的警报系统还没响。但机器人已通过5G网络,把实时画面传送到安保人员手机上。这不是科幻电影,而是2025年安防机器人市场的日常场景。人工智能与物联网技术相融合。在此情况下,安防机器人正发生变化。它不再只是“移动摄像头”。而是逐渐进化成有自主决策能力的智能守卫。本文会对这一领域进行剖析。剖析其技术突破、应用痛点以及未来机遇。

技术迭代加速

2025年的安防机器人已走过“遥控巡逻”的初级阶段。有搭载多模态传感器的机型。这种机型能同时处理声音数据、图像数据和温度数据。比如某国产厂商的H系列机器人。它通过毫米波雷达。可在浓烟里精准定位生命体。边缘计算芯片普及了。这让实时分析速度提高了3倍。单台设备每天能处理TB级数据。

但技术壁垒依旧存在。测试表明,在零下30℃的环境里,锂电池的效能会衰减40%。这使得厂商不得不转向固态电池的研发。另外,动态目标追踪算法在复杂光线下,误报率仍然达到8%。这催生了新方案,也就是激光LIDAR与视觉融合的方案。不过,成本增加了15%。

应用场景裂变

安防机器人的应用范围在扩大,从化工厂到音乐节都有它的身影。深圳某科技园区运用了“无人机+地面机器人”联防系统。运用该系统后,夜间盗窃案减少了。减少的幅度为72%。养老领域也有创新。日本某机构开发了护理型安防机器人。这种机器人能监测老人是否跌倒。还能通过声纹识别潜在争吵。

不过场景适配还是个难题。石油钻井平台需要有防爆认证的机型。这种机型售价很高。是普通型号的5倍。学校场景存在隐私争议。某欧洲国家已立法。要求机器人巡逻时屏蔽教室内部监控。

成本与商业化博弈

当前市场呈现出“两极分化”的状况。基础巡检机型的价格已经跌破了2万美元。然而带有人脸识别闸机联动的系统,投入仍需达到10万美元级别。某连锁超市有相关测算表明,用机器人替代30%的保安人力后,3年时间能够收回成本。但这有一个前提,就是要依赖日均18小时的高强度运转。

订阅制商业模式正在发生改变。头部企业推出了服务包。该服务包价格为每台每月999元。它包含软件升级和保险。这使得中小商户的采用率提高了40%。但接着出现了数据归属权的法律纠纷。去年在上海。某商场因机器人采集的客流量数据归属问题。与供应商打起了官司。

政策与伦理困境

全球监管框架没有统一起来。欧盟出台新规定,要求安防机器人必须标注“正在录像”的提示灯。新加坡允许在反恐区域使用隐蔽式监控机型。我国提出《智能安防设备管理条例》草案,其中有公共场所部署要举行听证会的条款,这使得某地铁项目延迟了11个月。

伦理争议更值得留意。机器人配备非致命武器,像泰瑟枪。这时其自主开火权限该怎么界定?美国亚利桑那州测试的警用机器人,曾因误判玩具枪是武器引发抗议。

产业链重构

传统安防企业正受到跨界冲击。有一家电巨头依靠渠道优势。其安防机器人在市场中的份额。一年之内从百分之零快速增长到百分之十二。与此同时。专精特新企业专注细分领域。像针对冷链物流的耐低温机型。其毛利率能够达到百分之四十五。

上游芯片战越来越激烈。华为昇腾和英伟达Orin芯片在算法加速方面的差距缩小至1.2秒。美国实施出口限制。这使得部分厂商转而采用国产寒武纪方案。进而引发了新一波算法重构潮。

未来三年决胜点

三个方向将决定市场格局:首先是多机协作能力蜂群式机器人系统进行了测试。测试显示,100台机组网能够覆盖3平方公里。其次是能源方面有了突破。氢燃料电池的试用使续航突破了72小时。最重要的是标准化。IEEE正在制定通信协议。这一协议可能终结当前七种传输协议混战的局面。

值得警惕的是替代风险。迪拜警方用机器人替代了20%的人力。剩余保安被迫转型。他们转型为设备维保员。这提示从业者。技术演进永远伴随社会角色重塑。

机器人开始撰写安全报告时,人类安保的价值该由什么定义?欢迎分享见解。点赞本文能获取完整行业白皮书。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年智能家电控

2025年智能家电控 2025 年拂晓:智能

2025 年拂晓:智能 智能设备维护专业

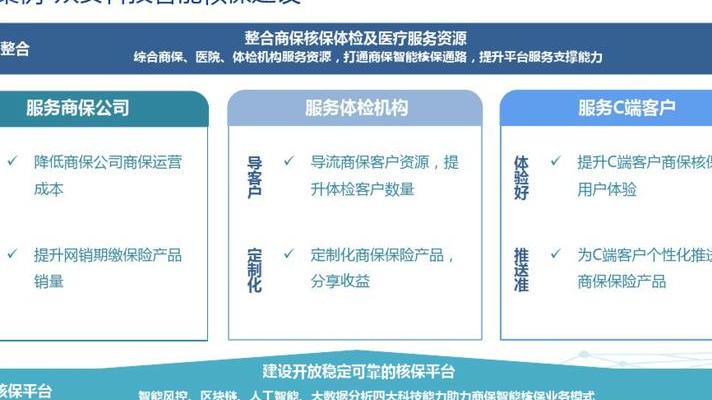

智能设备维护专业 2025年智能保险服

2025年智能保险服 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智