前言

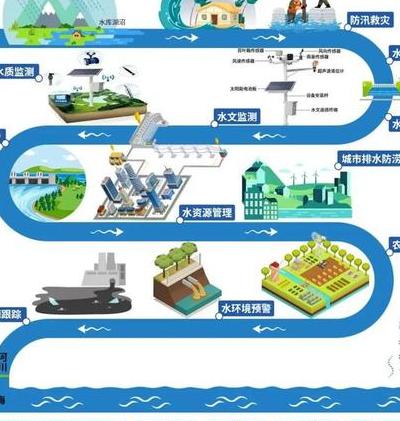

想象一下,古老的都江堰碰上现代物联网,会有啥化学反应?这是当代智能水务系统建设面临的实际课题。智能水务系统是水资源管理领域的革命性突破。它正借水利工程和信息技术深度融合,重塑人类与水的关系。在2025年,这种融合已非简单叠加,形成了1+1>2的协同效应。

传感技术与水利监测的深度耦合

现代水利工程所需监测点位多达数以万计,传统人工巡检没办法满足需求了。部署智能水位计、水质传感器和流量计,再配合物联网传输技术,能实现每秒数万次的数据采集。某省有个智慧河湖项目,其中2000个智能传感节点让洪水预警时间提前了72小时。

这些传感器不只是数据采集者。它们还成了水利设施的“神经末梢”。在珠江三角洲咸潮监测系统里。盐度传感器和闸门控制系统直接联动。监测到咸潮入侵时。系统会自动调整闸门开度。把响应时间从小时级缩短到秒级。

大数据分析与水文模型的协同进化

水利工程积累了百年数据。这些数据与实时监测数据相结合。由此催生了新一代智能水文模型。黄委会开发了数字孪生黄河系统。该系统每天处理超过20TB的河道数据。它能模拟不同调度方案下的水流变化。这种数据驱动的方法。使传统经验公式的预测精度提升了40%。

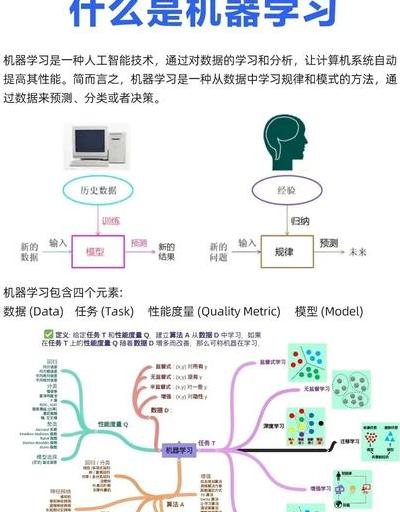

更重要的是,机器学习算法可从海量数据里找出人眼难以察觉的规律。某流域管理局分析了十年降雨数据。发现了3种新的暴雨时空分布模式。依据这些模式优化了水库调度策略。每年减少弃水1.2亿立方米。

云平台与水利调度的系统集成

传统水利调度靠电话和传真。现代系统建在云端。长江流域水工程联合调度系统接入138座大型水库数据。借助云计算实现秒级响应。2024年夏汛时。该系统自动生成21套调度方案。为防汛决策提供科学支撑。

这种云化架构消除了信息孤岛。某跨省流域搭建了区块链数据共享平台。通过这个平台,上下游水利部门能实时查看水质数据。纠纷处理时间大幅缩短。从平均15天缩短至3小时。真正达成了协同治理。

人工智能与水利决策的知识融合

水利专家的经验正借助知识图谱技术进行数字化传承。南水北调工程所开发的智能决策系统,集成了300多位专家的调度经验。该系统能够自动生成应急方案。在去年冬季的冰凌灾害里,系统提出的破冰方案相比人工决策,效率提高了5倍。

深度学习技术正改变着传统的水利工程设计。某设计院研发了AI辅助设计平台。该平台分析全球10万份水利工程图纸。它能自动优化结构参数。这使得新项目的设计周期缩短了60%。还让工程造价降低了12%。

5G通信与水利应急的实时联动

发生管涌、决堤等险情时,每一秒都特别关键。基于5G的水利应急系统能实现4K视频实时回传。配合边缘计算,能在300毫秒内完成险情识别。某次堤防抢险中,这种技术让专家组可远程指导现场作业。成功避免了溃坝事故。

5G与无人机共同构成了立体监测网络。这一网络正在改变水利巡查的方式。在鄱阳湖,有智能巡查系统在发挥作用。50架无人机每天会自动巡航2000公里。其识别精度能达到厘米级。这一工作量等同于500个巡查员的工作总量。

数字孪生与水利运维的全息映射

水利工程全生命周期管理要有数字孪生技术来支持。白鹤滩水电站构建了数字孪生体。这里面有500万个设备部件的数据模型。它能够预测关键设备的剩余寿命。这种预测性维护让机组非计划停机时间降低了85%。

在灌区管理里,数字孪生技术发挥了重要作用。某大型灌区构建了虚拟模型。该模型可模拟不同灌溉方案的效果。能帮农民节水30%。还能保证产量。真正达成了“数字水权”的精确分配。

您所在城市遇到暴雨时,传统排水系统和智能水务网络哪个更能保障安全?欢迎分享您对智慧水利的观察与期待。要是觉得本文有价值,请点赞转发。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年智能家电控

2025年智能家电控 智能设备维护专业

智能设备维护专业 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智