2025年,环保数字化监控平台在环保领域扮演了关键角色。依托物联网、大数据和人工智能等先进技术,这些平台能对污染源进行实时监测和精确管理。本文将详细解析这些平台的技术基础、使用场合及未来走向,旨在让读者全面掌握这一正在革新环保手段的创新技术。

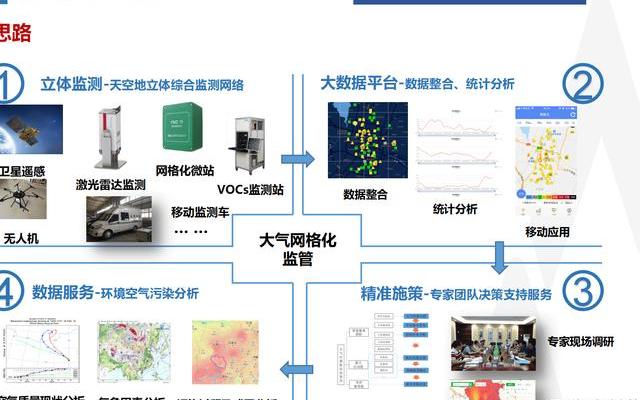

技术架构与工作原理

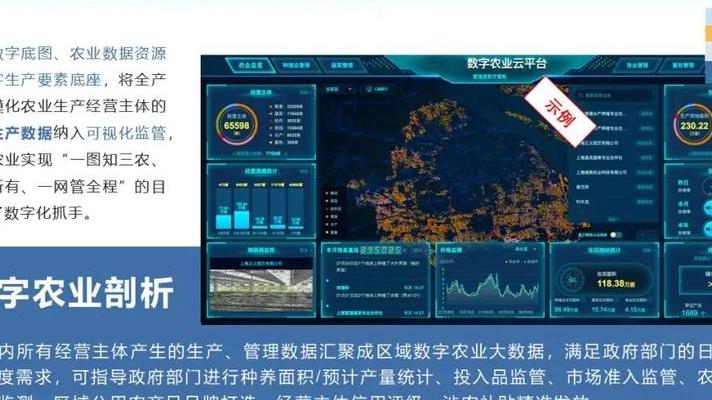

该环保数字化监控平台主要包括三个关键部分:首先是前端传感器网络,它负责收集各种环境数据,比如空气质量、水质状况和噪音水平等;接着是数据传输系统,它将这些数据实时发送至云端;最后是云端分析平台,负责对这些数据进行处理和分析。

云端平台运用分散式计算结构,有效应对全国范围的数据监测。依托机器学习技术,平台能辨别异常排放情况,预估污染扩散走向,并能自动提出治理方案。这种全流程的数字化处理显著提升了环境监管的效能与准确性。

主要功能与应用场景

这类平台的主要作用是进行实时监控和发出警报。比如,某个工业园区里,平台全天候对两百多家企业的排放状况进行跟踪,一旦检测到排放超标,就会立刻发出警报,并将相关信息传递给环保部门的执法人员。

环境质量评估也是一大关键用途。平台凭借历年收集的数据,能制作出该地区环境状况的详细图示,为城市的规划与产业的分布提供有力的科学支持。另外,面对突发的环境问题,该平台的模拟预测能力有助于应急机构迅速形成应对策略。

行业现状与典型案例

国内多个省市已搭建了此类平台。比如,浙江的“环保大脑”系统,全省覆盖了3万多个监测点,每年处理数据量超过100亿条。自从该系统投入使用,省内环境违法案件的处理效率提高了60%。

某钢铁公司的私有化监管系统堪称又一成功典范。该系统部署了超过500个智能型传感器,确保了生产各环节的环保监督。这不仅满足了相关法规标准,还通过改进生产技术,每年减少了数千万的污染治理费用。

面临的技术挑战

确保数据的精确性是首要难题。由于气象状况、设备问题等多重因素可能影响环境监测,保证数据的真实性变得至关重要。对于平台运营来说,这是核心问题。目前,普遍采用的是通过多种数据来源相互验证以及运用区块链技术进行数据存证的方法。

系统兼容性也是一个难题。因为不同制造商的监控设备使用着不同的通讯规则和数据样式,这给平台的融合带来了不少挑战。业界正在努力推进标准化进程,预计到2026年,统一的接口标准将会形成。

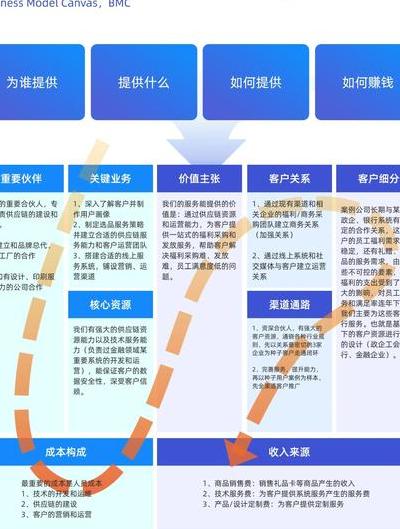

商业模式与盈利途径

目前这类平台主要分为三种运营模式:一是政府主导的公有云服务购买模式;二是企业自主搭建的私有化解决方案;三是第三方机构负责的混合运营模式。在这三种模式中,政府项目占据了市场规模的七成以上。

除了系统构建与维护的成本,数据增值服务正逐渐成为新的盈利来源。例如,向保险公司提供环境风险信息,或是为金融机构的绿色贷款业务提供评估参考,这些额外服务蕴藏着巨大的商业价值。

未来发展趋势

面向未来,环保数字化平台将迈向智能化路径。借助更尖端的人工智能技术,该平台不仅能够监控污染状况,还能自主识别污染的根源,甚至预判企业可能涉及的环境违规行为。

另一显著动向是城市管理系统间的整合。环境信息将与交通、气象等系统实现数据共享,构建起城市运行的“数字镜像”,助力综合决策。据预测,到2028年,此类平台将普遍成为智慧城市的标配。

技术不断发展,环保数字化监控正逐渐从单一监管手段转变为促进绿色发展的基础设施。您所在的城市是否已经采用了这样的平台?您觉得这类技术还需在哪些领域进行优化?欢迎在评论区发表您的看法和经历。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 三年行动计划推动

三年行动计划推动 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 重庆数字乡村建设

重庆数字乡村建设 数字时代审计行业

数字时代审计行业