2025年数字经济蓬勃发展。此时数字基础设施指数成了衡量国家和地区数字化水平的关键指标。这指数能准确诊断一个区域的数字“肌体”发育程度。就如同体检报告能反映人体健康状况。对于企业战略决策来说。掌握查询这些核心数据的正确方法很重要。对于投资分析而言。掌握查询这些核心数据的正确方法很重要。对于学术研究来讲。掌握查询这些核心数据的正确方法很重要

国家级统计平台查询

中国信息通信研究院每年都会发布《中国数字经济发展白皮书》。这是获取官方数据的首要选择。2025年的最新版本已在其官网开通专题页面。该页面不仅有省级行政区的数字基础设施指数排名。还细分出了12个二级指标。比如5G基站密度、数据中心算力等。访问时建议用IE11以上浏览器或者浏览器。部分数据需实名注册后才能下载完整报告。

国家统计局的“数字经济统计监测平台”能提供更具动态性的查询服务。借助它的数据可视化系统,能对比2018年到2025年的指数变化曲线。还能够自定义生成长三角、粤港澳等城市群的对比分析图表。需要注意的是,该平台每月15日更新上月数据。重要节点数据会延迟1至2个季度发布。

国际组织数据库对接

世界银行有个「数字发展指标数据库」。这里面收录着全球193个经济体的可比数据。它的特色是,把数字基础设施指数跟人均GDP、教育水平等社会经济指标做关联分析。2025年,该平台新增了AR/VR设备渗透率等前沿指标。它支持中英双语切换。不过部分发展中国家的数据存在3至6个月的滞后性。

国际电信联盟(ITU)的ICT发展指数(IDI)是又一权威出处。其2025年度报告专门留意了海底光缆、低轨卫星等新型基础设施的评估办法。网站能下载Excel格式的原始数据集,里面有各国近十年的历史数据。研究型用户可发邮件申请,来获取更详细的测算方法论文档。

商业机构研究报告

麦肯锡全球研究院在每年6月会发布《数字基础设施洞察报告》。这份报告有着行业风向标作用。2025年版的报告有创新之举。它引入了“数字韧性指数”。该指数用于评估基础设施应对网络攻击的能力。也用于评估基础设施应对自然灾害的能力。报告需要付费才能购买。不过在官网能获取免费的执行摘要。还能看到10分钟的视频解读。

IDC和等咨询公司侧重于细分领域。就拿年Q2报告来说,它把传统数据中心和边缘计算节点分开统计。还给出了每个省份的“算力 - 能耗”平衡系数。这类商业报告单价在3000到5000美元。不过部分公立图书馆已开通机构订阅服务。

学术期刊专题研究

核心期刊如《数字经济研究》《信息社会》等常常刊载有关指数测算方法创新的论文。2025年,值得关注的是清华大学团队在《》子刊发表的跨区域比较研究。该研究提出了修正算法,此算法能调整气候条件的影响。高校图书馆的CNKI、Web of 等数据库是获取这些文献的主要渠道。

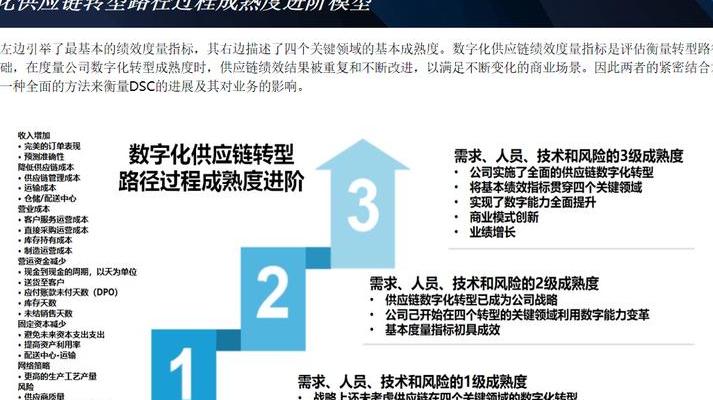

中国知网新上线了“数字基建知识库”。该知识库收录了2015年到2025年的相关硕博论文。上海交大一位博士的论文开发了“数字基础设施成熟度模型”。这个模型已被多个地方政府用作考核标准。通过高级检索功能,能精确找到含原始数据表格的文献资源。

地方政府数据开放平台

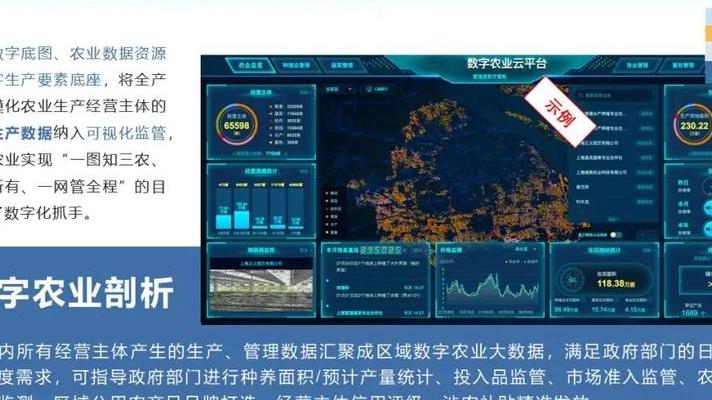

浙江省有个“数字驾驶舱”平台,它是典范。它能实时更新11个地市的指数数据,还开放API接口供开发者调用。到2025年,它新增了“数字孪生对比”功能,能模拟不同投资方案对指数提升的效果。同样,广东省政务服务数据管理局平台也提供分县区的详细数据下载服务。

有些创新城市像杭州、深圳,已把数字基础设施指数接入城市大脑系统。在“深i您”小程序里,市民能查看家门口5G基站的实时负载状况。这些地方平台的数据颗粒度更细。不过要留意,统计口径或许和国家标准有细微差别。

行业垂直媒体跟踪

《数字基建周刊》年度特刊会制作可视化指数地图。该地图会标注全国重点数字枢纽的辐射范围。其新媒体平台提供定制化推送服务。当某地区指数发生显著波动时。会自动向订阅用户发送分析简报。

虎嗅、36氪这类科技媒体善于解读指数背后的商业逻辑。像36氪在2025年3月有专题报道。此报道通过对比成都和武汉的指数变化。揭示出西部算力中心崛起带来的投资机会。这些媒体报道不是原始数据源。却能助力快速掌握行业动态

我们讨论数字基础设施指数时,其实就是在解读未来十年经济发展密码。您最近在哪个应用场景里特别留意过这类数据?是智慧城市建设方面?是产业数字化转型方面?还是个人职业发展决策方面?欢迎分享您的观察视角。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 三年行动计划推动

三年行动计划推动 跨境电商正重塑全

跨境电商正重塑全 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 广联达数字教育平

广联达数字教育平 数字时代审计行业

数字时代审计行业