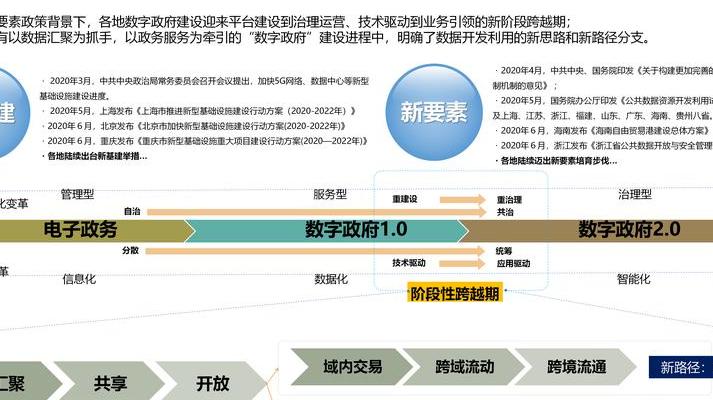

在数字化转型的浪潮里,政务服务的智能化实现升级。这已成为提升治理效能的关键突破口。分析国内外优秀案例后。我们发现成功的数字政务建设。常常遵循“以用户为中心”的设计理念。借助云计算、大数据等技术。对服务流程进行重构。本文会揭示数字政务建设的核心方法论。还会剖析具有代表性的实践案例。

一体化政务服务平台建设

杭州市“城市大脑”项目堪称平台化建设的典范。它整合了58个部门的政务数据。这使得300多项高频服务事项的办理时长平均缩短了65%。该系统采用微服务架构设计。它支持千万级并发访问。疫情期间,单日处理健康码查询请求峰值达到了1.2亿次。

广东省推出了“粤省事”小程序。其累计用户突破1.3亿。它集成了社保查询、公积金提取等2200余项服务。平台运用生物识别技术实现“刷脸办事”。这让新生儿出生证等事项办理时间。从3天压缩到了30分钟。这种集约化建设模式节省了40%的IT运维成本。

数据共享与业务协同机制

北京市构建了“区块链 + 电子证照”系统。该系统已归集了身份证、营业执照等 120 类电子证照。各部门调用这些证照数据的次数超过 8000 万次。朝阳区开展了“一业一证”改革试点。此改革把餐饮企业开办所需的 5 张许可证整合为 1 张综合许可。审批材料减少了 70%。

上海市大数据中心打造了“一网通办”中台系统。该系统连通了市场监管、税务等36个垂直系统。借助智能表单技术。企业变更登记能“自动填表”。申请人只要核对信息就能完成办理。错误率降低了90%。

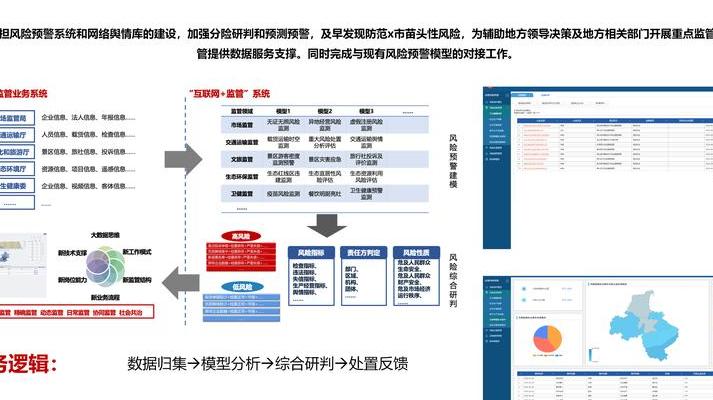

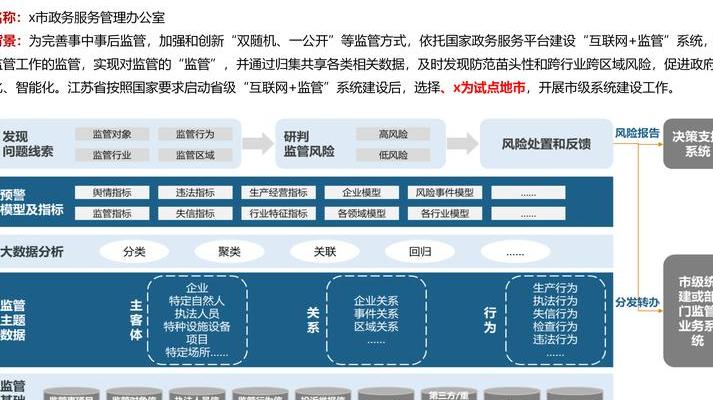

智能审批与风险预警应用

深圳市龙岗区上线了AI辅助审批系统。该系统运用自然语言处理技术。能自动审核企业申报材料。对建设工程规划许可等26类事项可实现“秒批”。系统内置合规性检查引擎。能识别200多种常见问题。审批效率提升了80%。

江苏省生态环境厅打造了污染源智能监管平台。该平台接入了2.6万家重点企业的实时监测数据。平台建立了200多个预警模型。依靠这些模型系统能提前72小时预测超标排放风险。这使得环保执法响应速度从3天大幅缩短至2小时。

移动端服务创新实践

成都“天府市民云”APP 首次推出“电子卡包”功能。该功能集成了社保卡、电子驾照等 15 种电子凭证。借助近场通信技术,市民在地铁闸机、医院挂号等场景能直接“刷手机”通行。其日均使用量超过 50 万人次。

浙江省“浙里办”平台研发了“智能语音办事”功能。它能支持方言识别。也能支持语义理解。老年用户凭借语音指令就能办理养老金认证等业务。操作步骤从7步简化成了2步。适老化改造让230万银发群体受益。

基层治理数字化赋能

厦门市湖里区搭建了“社区微脑”系统。该系统借助物联感知设备,实时监测独居老人居家状况。一旦出现异常水电使用情况,系统会自动触发,让社区工作者上门核查。截至目前,已累计预防突发疾病事件127起。

重庆市渝中区开发了“网格员智能终端”。它整合了15项工作模块,像人口登记、矛盾调解等。借助OCR识别技术,网格员现场采集信息的效率提高了3倍。事件处置的平均时长从72小时降到了8小时。

这些案例给我们带来启示。数字政务建设要突破部门之间的壁垒。还要对业务流程进行重新构建。<>您所在城市有啥能让人眼前一亮的政务服务创新?欢迎分享您办事的体验要是感觉这篇文章有价值。那就请毫不吝啬地点赞并转发。以便让更多政务工作者能看到这些实践智慧。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字经济时代数字

数字经济时代数字 三年行动计划推动

三年行动计划推动 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 广联达数字教育平

广联达数字教育平 重庆数字乡村建设

重庆数字乡村建设 数字时代审计行业

数字时代审计行业