前言:当纸张遇上比特流

2007年,诞生了,这就如同石子投进古井,激起了涟漪,而如今这些涟漪已经演变成了滔天巨浪。到了2025年,全球出版业数字化渗透率突破了78%,中国数字阅读用户规模达到了6.9亿。这场转型不只是技术的更迭,更是内容生产、传播以及消费逻辑的重构。本文会聚焦教育出版、大众阅读和专业出版这三大领域,去解析数字化转型的深层逻辑。

教育出版的智能革命

人教版数学教材通过AR动画演示,让三角函数变得容易接触到,这是传统纸质教材做不到的场景。智能教辅系统能依据学生答题数据,自动生成个性化习题集,错误率高的知识点会使系统推送微课视频。这种动态化内容交付,使学习效率提高了40%,但同时也对教师的数字素养提出了更高要求。

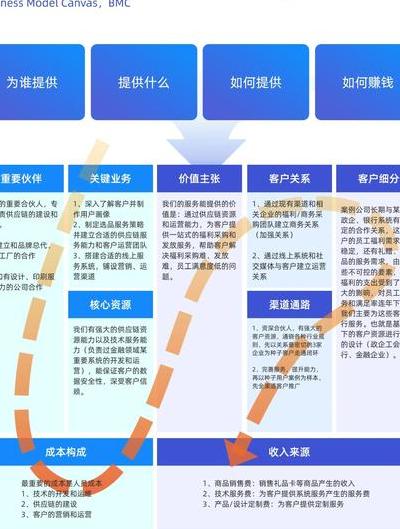

出版机构正在从内容提供商转变为教育服务商,它的核心资产已不是版权内容,而是用户学习行为数据库。某头部教辅企业对300万学生的做题记录做了分析,发现东部地区学生在概率统计模块的失误率比西部高15%,并据此调整了区域化教学策略。这种由数据驱动的服务模式,正在重新塑造教育出版的商业模式。

大众阅读的场景重构

地铁里,有个戴着 AR 眼镜的年轻人在读《三体》,他正经历着沉浸式阅读的进化。到 2025 年,交互式叙事作品会占据畅销榜 30%的席位,读者能够通过选择分支剧情来改变故事走向。音频平台推出了“AI 说书人”,它能依据听众反馈实时调整语速和演绎风格,这种适应性内容消费正在培养新一代读者的媒介习惯。

社交化阅读使用户时长得以增长,微信读书的“共读”功能让身处不同地方的情侣能够实时分享阅读批注。然而碎片化阅读致使深度阅读能力降低,某调查表明连续阅读超过1小时的用户比例相较于2018年下降了27%。怎样在快餐式消费当中保持内容深度,这成为出版人面临的新命题。

专业出版的精准化突围

法律出版集团所开发的智能法规系统,它能够自动关联最新的司法解释,还能自动关联典型案例,能为律师节省60%的资料检索时间。医学期刊采用了增强出版技术,手术视频可以直接嵌入论文,研究者凭借手势就能360度观察操作细节。这种具有高附加值的内容服务,让专业出版在免费内容泛滥的时代依旧保持15%的年增长率。

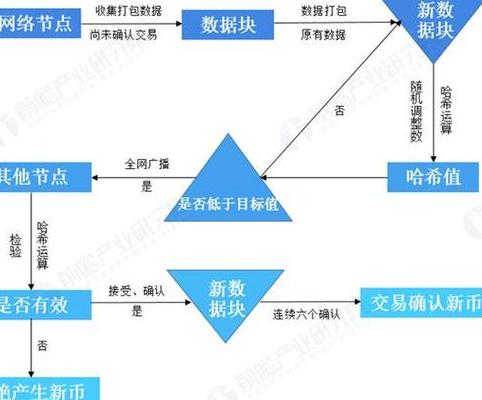

知识付费模式不断深化,催生了“按需出版”的趋势,某科技出版社有专家网络平台,该平台允许用户定制技术白皮书,还能自主选择定价策略。不过,专业内容数字化面临盗版挑战,区块链确权技术正成为行业标配,某工程标准出版社借助数字水印技术,把侵权追溯时间缩短到了72小时。

印刷技术的涅槃重生

数码印刷设备的精度已经突破了,按需印刷让绝版书重新出现生机,上海有一家古籍出版社采用了3D复原技术,破损的《永乐大典》残页在新型宣纸上再次展现出墨韵,智能印刷车间借助物联网设备监控油墨pH值等20多项参数,把印刷废品率控制在0.3%以下 。

环保压力促使印刷工艺进行革新,有一家教材印刷厂采用了纳米涂层技术,课本能够循环使用5次,并且不会对阅读体验造成影响。传统印刷企业借助嫁接数字技术获得了新生,北京有一家百年印厂转型成了文化创意空间,读者在那里能够现场定制数字印刷的个性化文集。

版权生态的链式变革

区块链智能合约能让版权交易变得透明且高效,一位网络作家借助链上分账系统,能实时拿到海外读者支付的版税。AI创作引发了权属方面的争议,进而催生了新型认证体系,中国版权保护中心推出了“创作过程追溯”服务,该服务可以记录作品从大纲到成稿的整个周期的演化。

跨境版权流通速度加快,某童书出版社的AR绘本借助NFT形式在海外发行,收藏家竞拍的数字藏品里有作家手稿扫描件。然而国际版权摩擦也跟着增多,2024年中美数字出版物关税争端致使某学术数据库价格上涨30%,这突出了全球化运作存在的风险。

未来编辑的素养地图

数字内容策划师成了招聘热门,某出版集团给出的年薪多达80万,它要求候选人既知晓古典文学,又会操作UE5引擎。人机协作成了常态,编辑借助AI辅助工具,能在1小时内完成20万字的初审标注,不过最终的价值判断仍得靠人文素养来支撑。

培养具备跨学科能力的“π型人才”,已成为行业的共同认知,某高校新设立的出版专业,要求学生必须修习数据可视化以及心理学课程。出版人的核心能力,正从文字加工转变为知识图谱构建,那些能够打通学科之间壁垒的编辑,正逐渐成为内容生态的架构师。

当我们在元宇宙书店选购全息图书时,是否还记得纸张摩挲的那种触感?您觉得在未来十年,纸质书会完全退出历史舞台吗?还是会演变成新的文化符号?欢迎分享您的见解,要是觉得本文有价值,请点赞支持行业观察者继续深入钻研。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

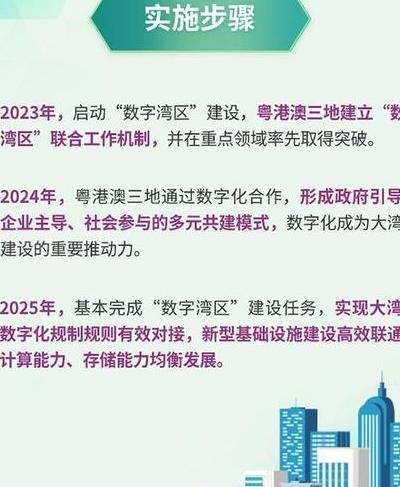

数字经济时代数字 三年行动计划推动

三年行动计划推动 跨境电商正重塑全

跨境电商正重塑全 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 广联达数字教育平

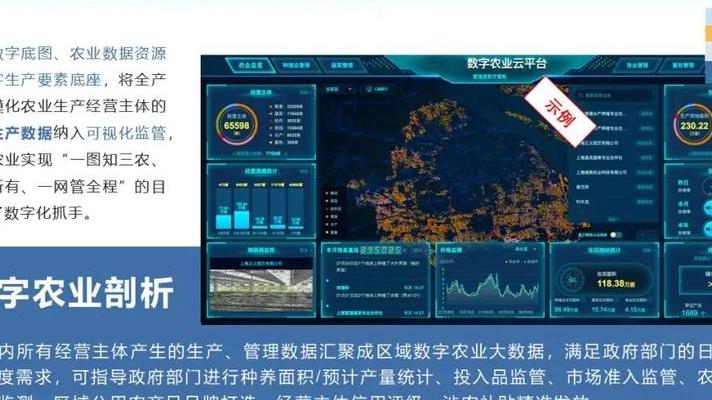

广联达数字教育平 重庆数字乡村建设

重庆数字乡村建设