前言

当年丝绸之路的商队需要应对沙漠风暴,还要应对劫匪,如今,2025年的跨境电商从业者正面临着更为复杂的挑战。海关总署最新数据显示,我国跨境电商进出口额已突破3.8万亿元,然而行业平均利润率却从2019年的28%下滑至14%。这组数字背后,折射出这个朝阳产业正在经历成长的阵痛。

物流成本居高不下

国际运输费用在跨境电商运营成本中占比35%到45%,在疫情期间这个数字曾一度飙升到60%。拿发往美国的1公斤包裹来说,空运价格在疫情前是80元,最高涨到了240元,现在大概还维持在150元。更麻烦的是,不同国家最后一公里配送体系差别极大,巴西邮局罢工,德国DHL在节假日停运,这都让物流时效充满不确定性。

部分企业开始尝试海外仓前置模式,把热销商品提前部署到目标市场。某深圳大卖家进行了实践,其在美西设立了保税仓,物流时效从14天缩短到3天,不过仓储成本增加了18%。这种“用空间换时间”的策略,需要精确的销量预测能力作为支撑,也需要库存管理能力作为支撑。

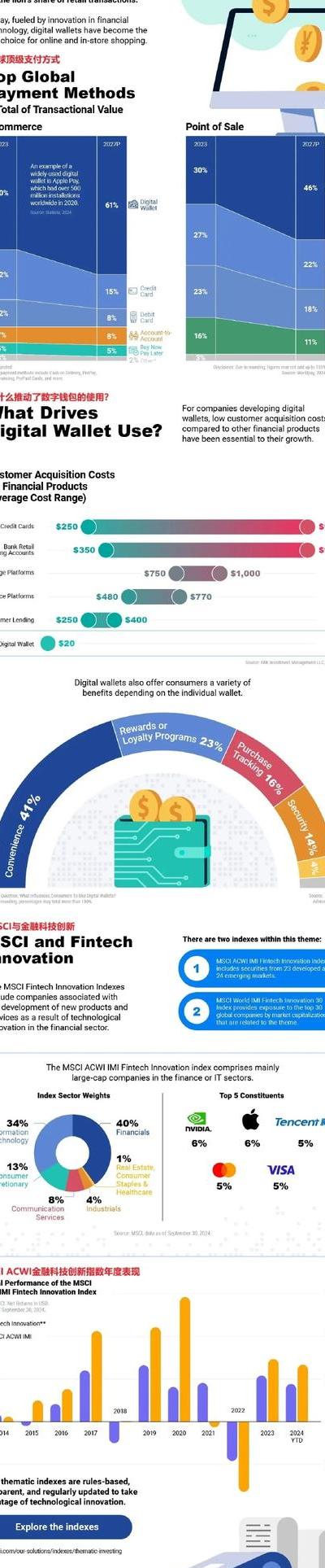

支付结算暗礁密布

跨境资金流动如同在布满暗礁的河道中航行,俄罗斯市场因SWIFT制裁致使90%的传统支付渠道中断,中东地区信用卡普及率不到30%,东南亚消费者更青睐电子钱包,这些支付习惯的差异,会使收款成功率在不同市场相差40个百分点。

新兴的区块链支付开始在部分场景取得进展。某杭州跨境电商平台接入加密货币支付后,南美市场订单转化率提高了27%。不过,汇率波动风险依旧存在。去年土耳其里拉单日大幅下跌15%时,不少卖家遭受了严重损失。所以,建立本地化收款体系以及实时汇率对冲机制变得越发重要。

合规监管日益复杂

欧盟新施行的《数字服务法》,对平台责任提出了117项新的要求,美国的《消费者告知法案》,则强制披露卖家的详细信息,这些法规的变化速度非常快,使得很多企业的合规团队应接不暇,去年有32%的中国跨境电商收到过海外税务稽查通知,平均每次的处理成本高达5万元 。

专业服务机构正在兴起,以填补知识方面的差距。某宁波企业经由德国当地的会计师事务所开展月度合规审查后,其VAT退税的周期从6个月缩减至45天。然而,各国的政策仍在迅速变化,例如英国即将实施的塑料包装税,这就要求对供应链的各个环节进行调整来应对 。

知识产权风险加剧

亚马逊平台在去年下架了数量超过50万件的、涉嫌侵权的中国商品,不少卖家是在不知情的状况下触碰到了雷区。欧洲海关查获的假冒商品里,有32%是通过跨境电商渠道进行流通的。更具隐蔽性的是专利陷阱,某些海外公司会故意任由侵权行为发生,等到卖家规模发展壮大之后,再发起诉讼并进行索赔。

头部企业着手构建防御体系。有一个广州的家电品牌,在进入欧洲市场以前,拿出80万元做全球专利检索,成功避开了3个潜在侵权风险。然而中小卖家常常没能力承担这样的预防成本,行业需要更多共享式的知识产权数据库以及服务。

本土化运营挑战

“隐形门槛”常被低估,它是由语言文化差异造成的。法国消费者对产品描述里的语法错误容忍度非常低,中东市场要适配斋月作息,日本客户期望在48小时内收到详细的邮件回复。要是这些细节处理不好,就可能直接致使转化率下降50%。

数字化转型给出了新的解决办法,某杭州女装品牌借助AI翻译工具并配合本地网红测评,使得其西班牙站点的复购率提高到了38%,然而完全依靠机器翻译会出现问题,像把“充电宝”直接翻译成“能量银行”,这种文化上的差异需要真正的本地团队去弥补 。

供应链韧性不足

疫情暴露出供应链存在脆弱性,这种脆弱性至今仍在持续影响着。去年红海危机发生,致使苏伊士运河停航,在此期间,深圳有个规模较大的卖家,其库存周转天数从原本的45天急剧增加到了93天。更为严峻的情况是原材料出现波动,当碳酸锂价格每吨上涨10万元的时候,所有包含锂电池的产品利润都被消耗殆尽。

多元化布局成了生存的法则 ,某宁波企业在越南、墨西哥设立了备用工厂 ,成功把交货稳定性提高到了92% ,不过海外建厂意味着有新的管理难题 ,文化冲突和劳工纠纷的频率比国内高出3至5倍 ,这就需要企业建立跨文化的管理团队以及应急机制 。

面对这些挑战,您觉得跨境电商企业最该优先突破哪个瓶颈?是选择深入钻研某个细分市场来构建壁垒,还是持续拓展全球的业务范围?欢迎分享您的看法,点赞并转发,让更多从业者看到这场有关生存策略的讨论。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

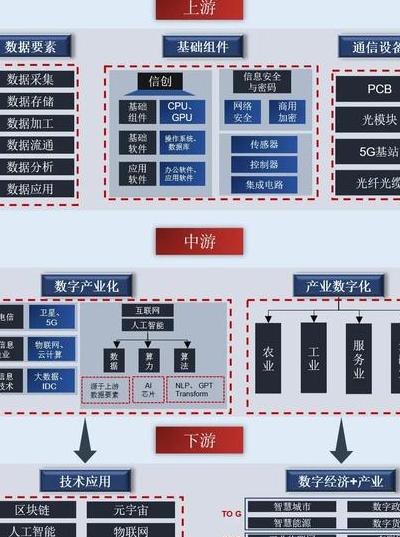

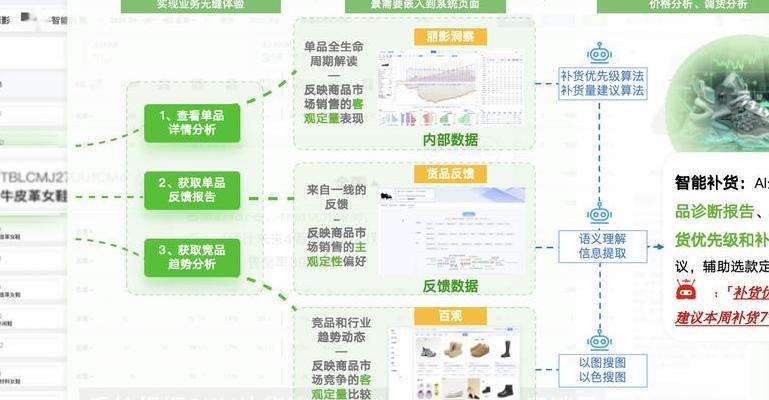

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 三年行动计划推动

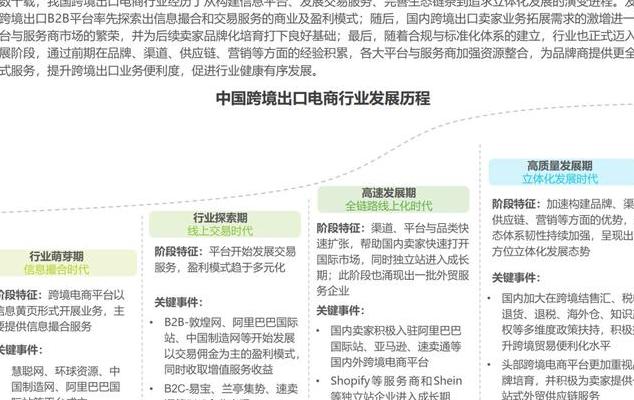

三年行动计划推动 跨境电商正重塑全

跨境电商正重塑全 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 广联达数字教育平

广联达数字教育平 重庆数字乡村建设

重庆数字乡村建设