在如今追求高效生活的情况下,睡眠质量变成衡量健康的关键指标。智能睡眠监测技术正以从未有过的方式,改变着我们理解睡眠的方式,也改变着我们管理睡眠的方式。这项技术从简单记录睡眠时长,发展到精准分析睡眠阶段。它能让我们深入了解自身的睡眠模式,还能依据此做出调整。

睡眠监测的技术原理

现代智能睡眠监测设备大多运用多传感器融合技术,其中有加速度计、心率传感器以及麦克风等。这些传感器能够捕捉微小的身体动作、心率变化和环境噪音,借助算法分析来判定用户的睡眠状态。和医院的专业监测设备相比,这些民用设备虽说精度略低,不过好在具有方便性和长期可追踪性。

最新的技术突破采用了雷达波,还采用了AI分析技术。毫米波雷达能够在不接触人体的情况下,监测呼吸频率,也能监测心跳。机器学习算法可以更准确地识别不同的睡眠阶段。这些技术进步让睡眠监测渐渐从单纯的计时功能,发展成了全面的睡眠质量评估工具。

主流产品比较

市场上主流的智能睡眠监测产品大概能分成三类,分别是可穿戴设备、床垫传感器以及独立监测仪。像Apple Watch和这类智能手表便于携带,适合习惯使用穿戴设备的用户。八小时睡眠等床垫监测设备更适合不喜欢佩戴设备的用户,不过其价格相对较高。

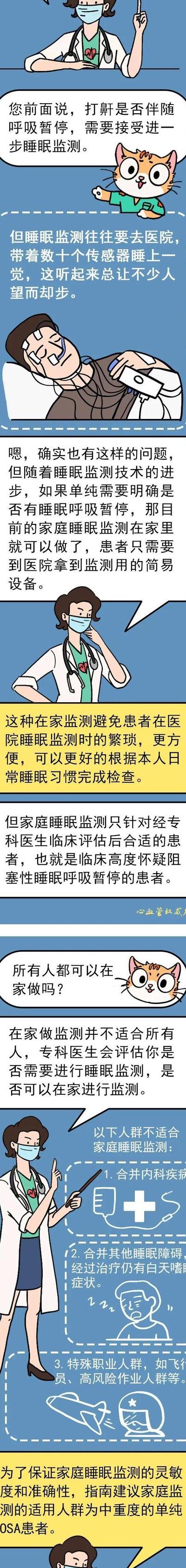

新兴的独立监测设备如 Sleep ,它结合了两种方式的优点,只要放在床垫下方就能工作,这类产品不仅可以监测睡眠状态,还能够检测打鼾和呼吸暂停等潜在问题,其价格区间在几百元到几千元之间,消费者能够依据自身需求和预算挑选合适的设备。

数据解读与应用

智能睡眠监测会产生大量数据,这些数据要正确解读才能发挥作用。深度睡眠、浅度睡眠和REM睡眠的比例是关键指标。理想的睡眠周期是一个循环90分钟,整晚要完成4到6个完整循环。要是数据显示深睡眠比例过低,可能就得调整作息时间或者改善睡眠环境。

很多设备提供睡眠评分系统,该系统会综合考量入睡时间,会考量醒来次数,还会考量睡眠效率等因素,这些数据能够与运动、饮食等其他健康数据进行关联分析,进而找出影响睡眠质量的关键因素,长期追踪这些数据能够帮助发现潜在的睡眠障碍,能为就医提供参考依据。

改善睡眠的实际建议

依据监测数据,我们能够采取有针对性的改善举措。要是数据表明入睡存在困难,那就可以试着建立规律的睡前仪式,像阅读或者冥想。要是数据显示夜间频繁醒来,或许就得检查卧室环境是不是过亮或者过吵,思考使用遮光窗帘或者白噪音机。

深度睡眠不足时,白天适量运动或许有帮助,不过要留意避免睡前3小时内剧烈运动。温度是重要因素,多数人在18至22摄氏度的环境里睡得最佳。智能温控设备能与睡眠监测联动,自动调节卧室温度。

隐私与数据安全

睡眠数据是高度敏感的个人健康信息。选择产品时要关注厂商的数据处理政策,要了解数据存储的位置,还要了解数据共享的范围。一些高端产品提供本地数据处理的选项,能避免把敏感信息上传到云端,这对注重隐私的用户特别重要。

定期检查设备权限设置是很有必要的,这样能限制不必要的后台数据收集。需要注意的是,某些保险公司已开始尝试凭借睡眠数据评估投保人健康状况,这有可能影响保费。消费者应充分了解数据使用的潜在影响后再做选择。

未来发展趋势

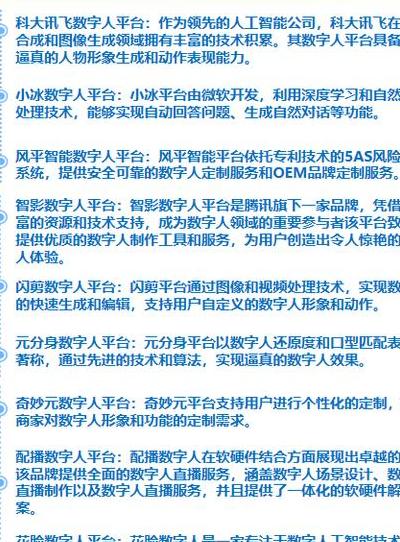

未来的智能睡眠监测会变得更精准,且让人毫无感觉。有一种正在研发的非接触式技术,它能够在人不穿戴任何设备的情形下,达成全面监测的效果。AI算法会不断优化,它不但可以监测睡眠状态,还能够预测睡眠问题,并且提前进行干预。

另一个重要方向是多设备联动,睡眠监测会和智能家居系统深度整合,能自动调节光线、温度、湿度等环境因素,药物提醒与紧急呼叫功能也可能成为标配,尤其是针对老年人以及有特殊需求的人群。

你的睡眠监测数据揭示了哪些你事先没有想到的睡眠习惯?欢迎在评论区分享你所发现的情况,并且点赞后转发给可能会从中受益的朋友。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年智能家电控

2025年智能家电控 智能设备维护专业

智能设备维护专业 2025年智能保险服

2025年智能保险服 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智