随着人口老龄化趋势加剧和慢性疾病发病率上升的双重挑战,智能康复辅助设备正逐步改变医疗健康产业的布局。这些结合了物联网、人工智能及生物力学的创新型产品,不仅革新了康复治疗的传统方式,还将医疗服务从医院拓展至家庭环境。本文旨在对智能康复设备领域的关键技术进展、市场走向及战略发展路径进行深入探讨,为行业人士提供具有前瞻性的思考与见解。

技术驱动的康复革命

现在的智能康复设备已经超越了单纯机械辅助的范畴,它运用多模态传感技术,实现了对功能的精确补充。以脑机接口辅助的外骨骼为例,它对肌电信号的识别准确率高达95%,能够根据患者的意愿实时调整辅助力度。这种自适应的学习能力,使得康复训练的效率提高了40%,显著缩短了中风患者康复所需的时间。

深度学习算法的应用使得设备能够制定出个性化的方案。一款智能康复机器人,通过分析3000份临床数据构建的预测模型,能够提前两周预测康复进程,并实时调整训练参数。这种基于数据的康复方式正在逐步改变以往“一刀切”的治疗模式。

居家康复的市场爆发

2025年,家用康复设备市场预计将超过800亿元,年复合增长率稳定在28%的高位。轻便的设计与远程医疗服务相结合,使得腰椎康复机器人等设备得以走进千家万户。某品牌推出的可折叠康复床,通过APP与三甲医院的专家相连,为患者提供了专业的居家康复指导。

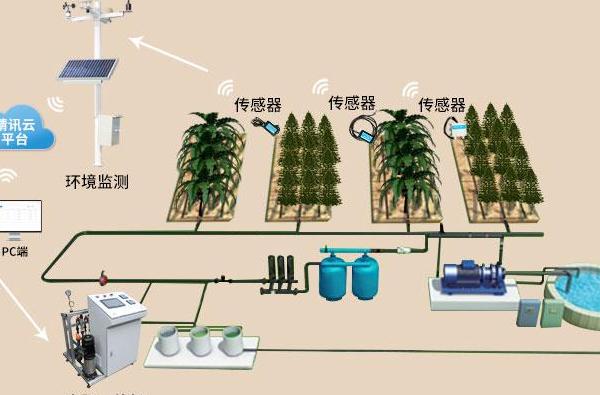

适老化改造推动了新型产品的诞生。例如,配备有跌倒检测功能的智能拐杖和能够通过语音操控的康复轮椅等,它们有效缓解了独居老人在安全方面的困扰。这些设备中内置的物联网模块能够实时传输健康信息,构建起一个全面的居家健康监测体系。

医保政策的双重影响

部分区域已将智能康复器械纳入医疗保险的报销范畴,此举大大降低了患者使用这些设备的经济负担。在2024年北京市的试点政策中,共有七种康复辅助设备可以享受高达50%的报销比例,这一政策直接促进了相关产品的销售量增长至原来的三倍。目前,这种政策带来的好处正在全国范围内逐渐扩散开来。

医保控费的压力同样推动企业对产品策略进行优化。一些厂商推出了不同级别的产品线,其中基础版能够满足医保报销的标准,而高端版则提供了额外的增值服务。这样的差异化策略不仅确保了市场的广泛覆盖,还保持了适度的利润水平。

人机交互的技术突破

触觉反馈技术的完善让康复训练显得更加逼真。新一代手部康复机器人能够模仿各种不同材料的触觉,助力神经受损患者恢复感知能力。这种身临其境的训练方法,将原本需时6个月的康复过程缩短到了4个月。

引入情感计算技术提升了用户的使用感受。借助面部表情的辨认和语音情绪的解析,设备能够自动调整训练的力度。一项临床研究发现,装备有情绪识别功能的康复器械,患者的配合度增加了35%,而抑郁症状的发病率则减少了28%。

产业生态的协同创新

医疗AI公司正与传统的医疗器械生产商展开跨领域合作,成为行业主流。一家上市公司携手知名三甲医院共同研发的智能康复系统,成功融合了临床治疗路径算法和精准的机械操控技术,获得了二类医疗器械的认证。这种将产学研用紧密结合的一体化模式,有效推动了技术创新的快速转化。

通过供应链的优化,成本得到了有效降低。在本土化生产方面,伺服电机的价格相较于进口产品下降了40%,这进一步提升了终端设备的市场竞争力。核心零部件的自主可控率提高,为行业的持续健康发展打下了坚实基础。

数据安全的挑战应对

健康数据泄露的风险促使新的技术标准应运而生。新近发布的《康复设备数据安全规范》对设备端提出了加密存储和传输通道双因素认证的要求。一些领先企业已经开始采用区块链技术,以保障康复数据的不可篡改性。

产品在隐私保护方面进行了创新设计,成为新的销售亮点。某知名品牌推出的语音交互康复设备运用了本地化数据处理技术,确保敏感信息不会离开设备本身,并且已经通过了欧盟GDPR的认证。这种设计思路正在对用户的信任体系进行重塑。

随着智能康复设备的迅猛进步,我们面临着一个问题:当技术具备了预测康复成效的能力,我们该如何在算法的建议和医生的专业经验之间找到恰当的平衡点?欢迎您在评论区发表您的看法,若您对本文的观点表示赞同,不妨点赞并转发给那些可能需要的朋友。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 2025年智能家电控

2025年智能家电控 2025 年拂晓:智能

2025 年拂晓:智能 智能设备维护专业

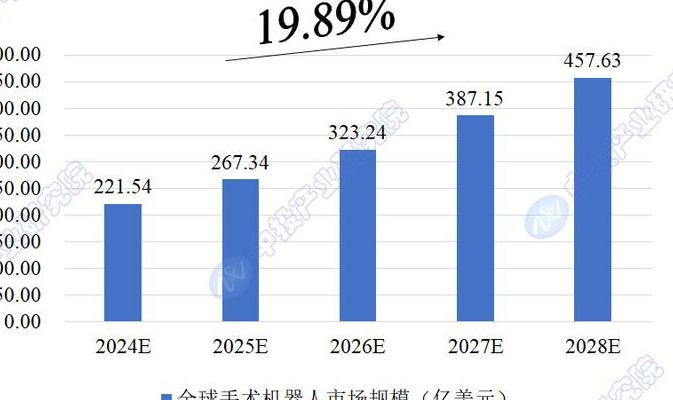

智能设备维护专业 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 2025 年智能保险

2025 年智能保险 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智