科幻电影中那些进行精细手术的机器人,让人印象深刻。没想到,这样的未来来得如此之快。如今,2025年的世界,医疗机器人的市场规模已经超过了千亿。它们从手术室到病房,正在重塑医疗行业的格局。本文将为您详细解析医疗机器人企业的技术进展、应用领域以及行业变革。

核心技术驱动产业升级

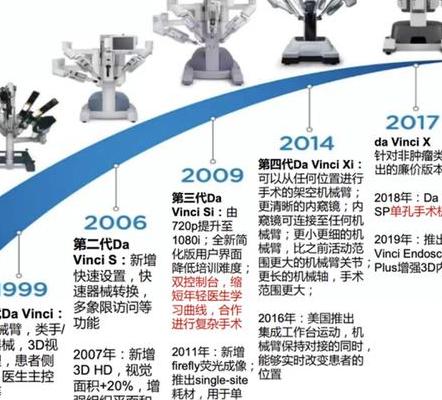

医疗机器人公司的核心竞争力在于三大技术支柱:<>人工智能导航系统、<>精密机械传动结构和<>生物传感技术达芬奇手术机器人的最新版本达到了0.1毫米的操作精度,这几乎就像是在葡萄皮上进行精细的雕刻。更引人注目的是,第五代产品开始融入量子计算技术,使得术前规划的时间缩短了多达80%。

国内企业同样展现出强劲实力,上海的一家公司研发的骨科机器人,其设计灵感源自仿生学,机械臂的多自由度操作能够模仿人手的灵活。这些创新技术正在打破以往国外产品在市场上的垄断地位,值得一提的是,去年我国生产的手术机器人首次成功进入欧洲高端医疗市场。

临床应用场景全面开花

神经外科领域应用机器人辅助技术,能将脑深部电刺激手术的误差压缩至0.3毫米以下,从而显著提高了帕金森病治疗的成功率,达到了92%。今年三月,北京一家知名三甲医院成功实施了全球首例机器人全自主冠状动脉搭桥手术,术后患者仅需三天就能开始下床活动。

在疫情防控过程中,智能护理机器人展现了卓越的能力。它们可以全天候监控患者的生命指标,并且拥有紫外线消毒的功能。深圳一家企业研发的咽拭子采样机器人,一天内能完成高达2000次的采样任务,其误差率比人工操作低五分之一。这种无需接触的医疗模式在疫情后期显得尤为重要。

商业模式创新突破瓶颈

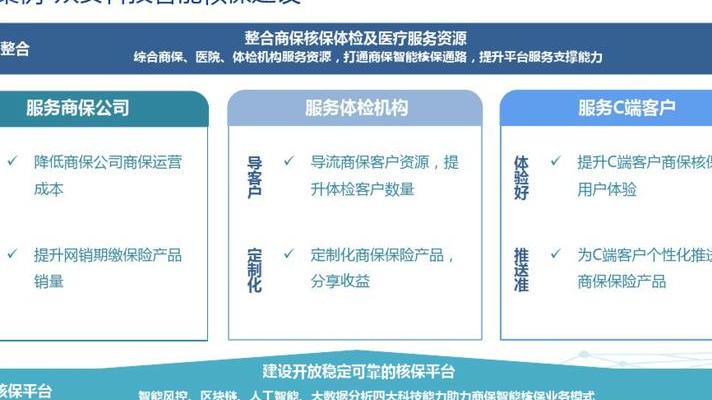

高昂的设备费用一度成为推广普及的巨大难题,但如今,业界广泛采纳了“机器人即服务”(RaaS)的新型模式。杭州的一家公司推出了按月租赁的方案,使得二甲医院也能以每年28万元的价格,享受到价值千万的手术机器人。这种服务模式使得企业的年收入增长率得以稳定在35%以上。

一些企业正在尝试将数据转化为收益途径。一个国际知名企业通过分析五万台手术的数据,成功研发了人工智能辅助的术前规划系统,这一增值服务不仅带来了超出主营业务收入的利润,同时也引发了关于数据隐私问题的广泛讨论。

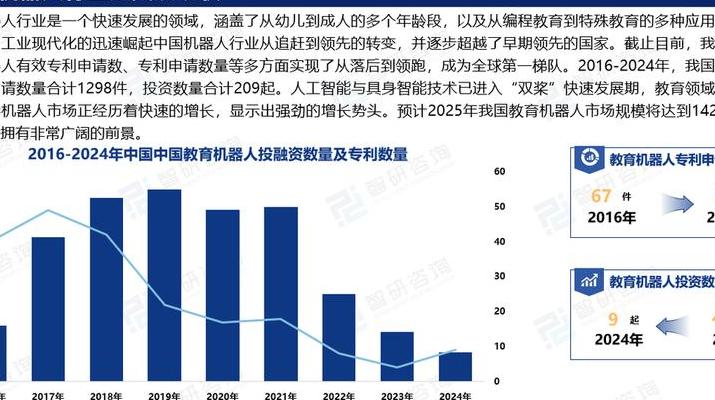

政策与资本双重助推

国家药监局去年推出了一项针对创新医疗器械的特别审批流程,这一举措将产品的上市时间从原本的5年缩短到了18个月。在上海张江药谷,产业基金为符合条件的项目提供了高达1亿元的补贴。得益于这些政策带来的利好,行业整体的融资总额与三年前相比增长了4倍。

资本市场热度不断上升,其中头部企业的市值普遍突破了200亿大关。特别引人注目的是,众多跨界巨头开始涉足其中:一家电商平台通过收购的方式进入了医疗机器人行业,而另一家新能源汽车制造商则将自身的自动驾驶技术应用于医疗物流机器人领域。

行业痛点与伦理挑战

技术“黑箱化”引发的职责划分问题成为了一个新的挑战。在去年的一个德国案例里,一台机器人在手术过程中突然出现故障,引发了并发症。最终,法院判定算法供应商需承担主要责任。这一事件促使国际标准化组织(ISO)迅速发布了全球首个医疗机器人安全认证标准。

伦理问题同样不容忽视。随着机器人逐渐介入临终关怀领域,超过六成的患者都表达了他们对“医生的人性化关怀”的渴望。目前,业界正在努力研发能够进行情感交流的模块,然而,如何在提高效率的同时兼顾人文关怀,这仍然是一个亟待解决的难题。

未来五年技术演进路径

纳米机器人有望成为未来的热门领域。中国科学院的研究团队已经成功研制出能够进入血管的微小机器人,预计到2028年,这些机器人将能够实现针对肿瘤的精准药物输送。这一技术的应用将引领医疗行业从单纯的“治疗”模式转变为更加注重“预防”的新模式。

脑机接口技术的结合前景广阔。马斯克所投资的神经科技公司正在进行一项实验,他们尝试利用机器人进行脑部植入手术,这或许预示着“人机共生”时代的到来。然而,有专家提醒,技术的进步速度已经超越了伦理道德框架的构建速度。

您觉得医疗机器人最终能否完全取代医生,还是它们会与医生建立起一种全新的合作模式?期待您发表您的看法。若您觉得这篇文章对您有所启发,不妨点赞并转发,让更多的人认识到这场医疗领域的变革。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 智能设备维护专业

智能设备维护专业 2025年智能保险服

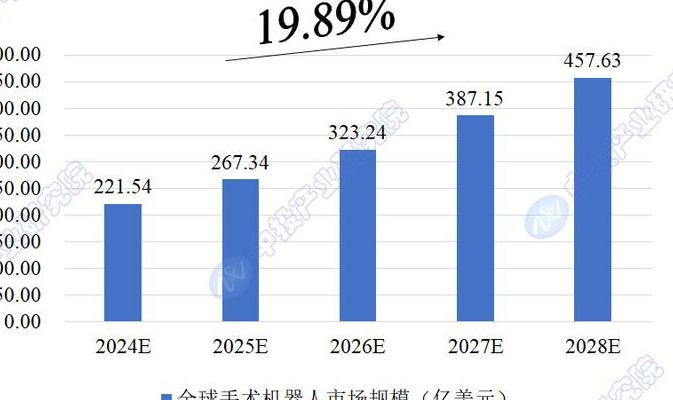

2025年智能保险服 深入剖析全球医疗

深入剖析全球医疗 2025 年智能保险

2025 年智能保险 全球环保意识下,智

全球环保意识下,智