5G网络在全球范围内迅速推广,其能效表现引起了运营商和设备制造商的高度关注。5G网络的能效指标是衡量网络能耗与业务承载能力关系的重要参数,它直接影响到运营成本和环保程度。本文将详细剖析5G能效的核心指标体系,以便读者更好地理解这项支撑未来智能社会发展的关键技术是如何实现节能高效的。

5G能效的基本概念

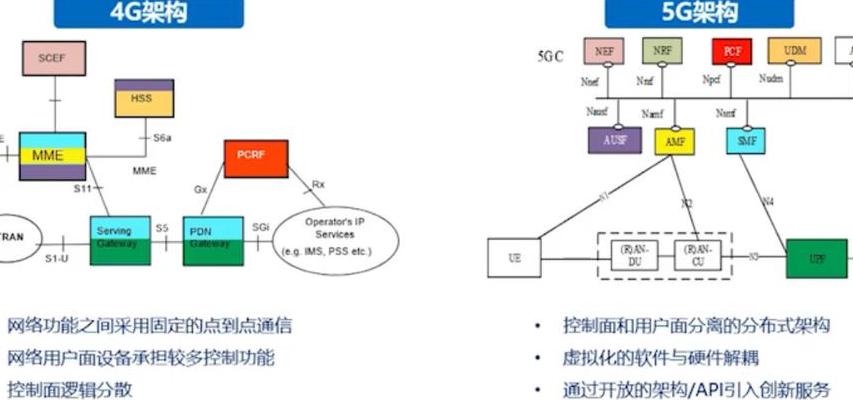

5G的能效标准具体化了在特定能耗条件下,网络所能实现的信息传输量,这种量度通常以“比特每焦耳”为单位进行。这个看似普通的数值背后,实际上揭示了基站设备、网络结构以及运营策略等多方面的综合效果。尽管5G基站相比4G在功耗上有所增加,但由于传输效率的显著提高,单位数据流量的能耗却得到了明显下降。

在实际应用中,5G的能效受到众多因素的制约。例如,在人口密集的城市区域,采用 MIMO技术的基站,通过波束成形技术能够精确地定位信号传输,这比全向发射方式能减少30%以上的能源消耗。至于郊区,运营商则可以利用智能休眠功能,在业务量较低的时候关闭部分射频模块,从而实现节能效果的动态调整。

核心能效指标体系

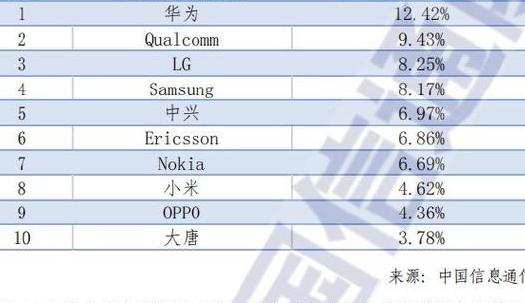

<>网络能量效率(NEE)这是最根本的衡量标准,用以展示网络系统在特定时间单位内,利用单位能量所能传递的数据总量。该标准将基站能耗、网络回传的能源消耗等因素综合考虑,为运营商提供了评估网络整体能效的参考依据。在先进的5G网络中,这一能效指标甚至能超过4G网络10倍以上。

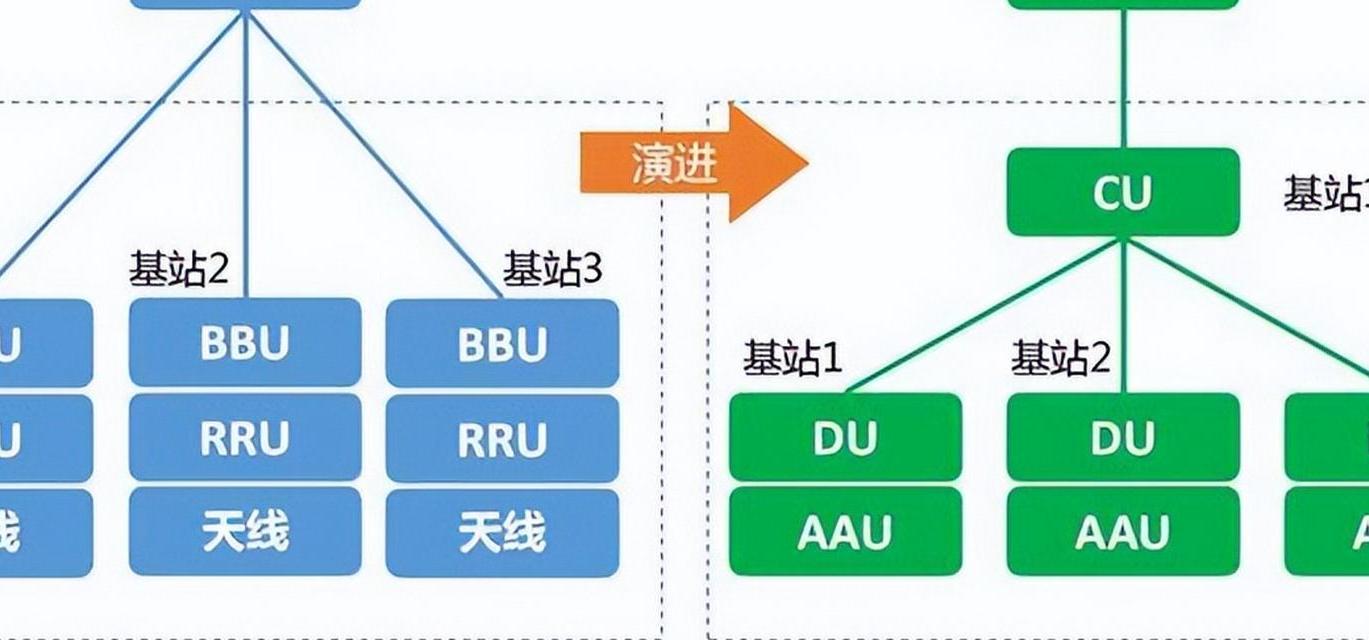

另一个关键指标是设备能量效率(DEE)针对单一网络设备的性能进行深入研究。以AAU(有源天线单元)为例,其DEE(设备能效比)指标能够揭示芯片设计、散热系统等硬件方面的节能成效。目前,市场上主流设备商推出的5G AAU产品,其DEE相较于4G时代有了大约60%的提升。

能效与网络性能的平衡

追求最高能效并不代表可以无视网络品质。在具体实施过程中,技术人员必须探寻在能效与数据传输速率、响应时间等核心性能参数之间达到理想平衡的方法。以智能工厂为例,尽管减少辐射功率有助于降低能源消耗,但务必保证能够满足工业自动化设备对低于1毫秒的超低延迟的严格要求。

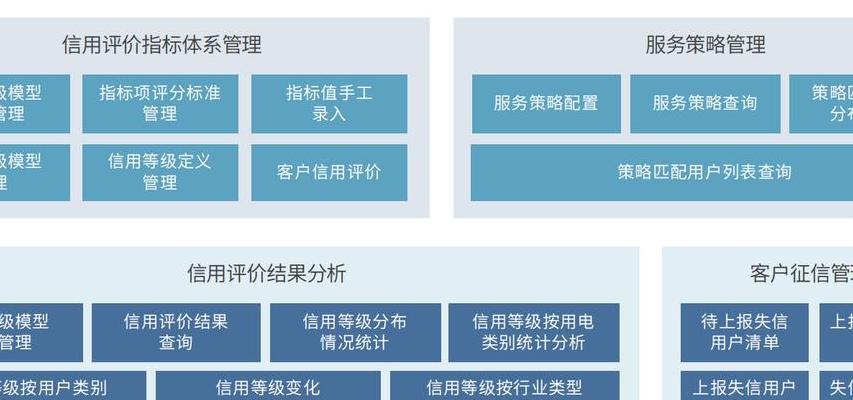

3GPP标准组织针对这一需求,设定了多种网络能效模式。其中,EE Mode 1模式以能效为首要考量,适用于对传输速率要求不高的物联网业务;而EE Mode 3模式则更注重性能保障,适合增强移动宽带的应用场景。运营商可根据不同地区和时间段的业务特性,灵活调整并切换这些工作模式。

提升能效的关键技术

大规模天线技术,即 MIMO,是增强5G效能的关键。运用乃至更高级别的有源天线配置,基站能够在不增加能耗的前提下,为更多用户提供服务。根据测试数据,应用了 MIMO技术后,每比特数据的传输能耗可降至4G时代的二十分之一。

人工智能技术在提升能效方面扮演着关键角色。依托机器学习的流量预测方法,我们能够提前十五分钟预测小区的负载变动,进而指导基站调整至最适宜的节能模式。一些前沿的运营商已成功利用AI技术,将网络总能耗降低了10%至15%。

能效标准的演进趋势

国际电信联盟(ITU)对5G的能效目标设定了一个要求,即网络能效比IMT-(4G)要提升至100倍。这一目标看似非常激进,但产业界正逐步将其变为现实。在2025年发布的3GPP R18标准中,特别增加了适用于等物联网应用场景的超高能效规范。

欧盟委员会颁布的“能效指数2.0”规定,到2025年,通信网络的能耗强度(即每TB流量的能耗)需比2020年减少50%。这一规定推动了设备制造商研发更高集成度的基站芯片,并采纳了液态冷却等新型散热技术。目前,一些试验网络已成功实现单个基站功耗低于800瓦,并能支持Gbps级别的数据传输速率。

能效优化的商业价值

运营商可以通过提高能效来直接减少运营成本。比如,某欧洲运营商通过安装新一代节能基站和智能断电技术,每年能节省电费1200万欧元。在能源成本高昂的今天,这样的节约对于增强盈利能力十分关键。

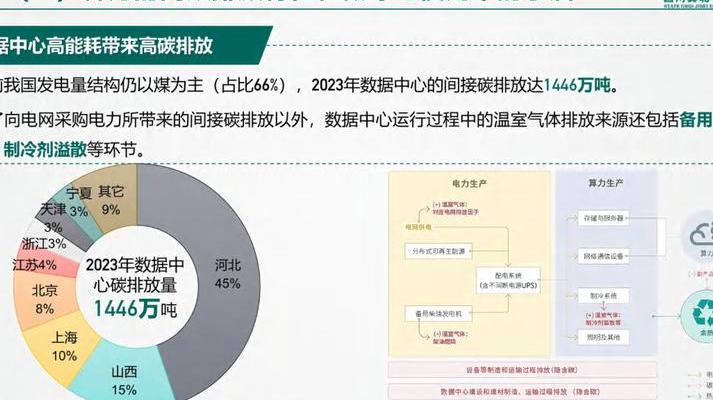

从更广阔的角度审视,5G技术的高能效特性对于达成全球碳中和的宏伟目标具有深远影响。根据GSMA的研究数据,预计到2030年,5G技术将助力全球ICT行业减少碳排放量达15%。在我国,"东数西算"项目特别注重将数据中心与绿色能源基地、高效5G网络进行协同规划,旨在构建一个可持续发展的数字基础设施。

5G技术的能效提高给我们的生活带来了哪些改变?或许是更实惠的数据流量费用,亦或是更加环保的数字服务体验?我们期待您在评论区分享您的看法。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 5G路由器选购指南

5G路由器选购指南 5G专网开启企业数

5G专网开启企业数 5G全频谱接入技术

5G全频谱接入技术 5G 时代的安全防

5G 时代的安全防 2025年5G天线市场

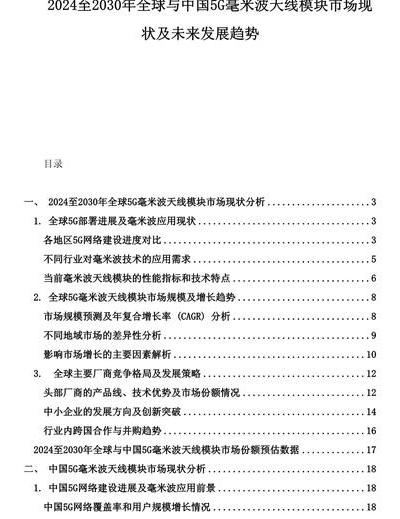

2025年5G天线市场