在2025年时,5G认证机制成了数字世界的“隐形守门人”,它能决定终端设备是否可以接入网络,还通过多层加密和动态验证构建起物联网时代的信任基石,本文会深入剖析5G认证机制的三大核心变革、典型应用场景以及未来演进方向,揭示这项技术怎样从底层重构我们的移动安全体验。

从4G到5G的认证革命

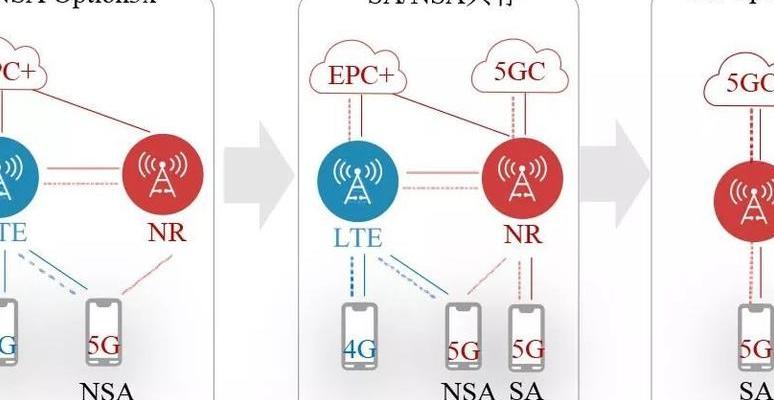

传统4G网络采用单向认证,这类似于老式门锁,仅需将SIM卡当作钥匙,就能打开网络大门。5G运用双向认证机制,它已升级为智能指纹锁,网络会验证终端的合法性,终端也会确认基站的身份。这种变革直接切断了伪基站诈骗的技术根源,去年某省运营商的数据表明,在部署5G SA网络后,电信诈骗的案发率急剧下降了73% 。

5G引入了公钥基础设施(PKI)体系,这更具革命性。每台设备出厂时会植入独一无二的数字证书,就好像给设备颁发电子身份证一样。当智能冰箱请求联网时,认证服务器会通过256位加密算法验证其证书的真伪,整个过程耗时不到0.5秒,却能达到金融级安全标准。

三大核心认证技术解析

SUCI隐匿技术用户隐私保护模式被彻底改变,用户的永久身份标识(SUPI)在传输前会经过椭圆曲线加密,进而生成临时性的SUCI码,这就如同参加化妆舞会时使用一次性面具,即便数据被截获,攻击者也无法追溯到真实身份,实测显示,该技术能让IMEI泄露风险降低98% 。

服务化架构认证实现了对网络功能的模块化验证,每个网络切片如同独立别墅一般,有着专属的电子门禁系统,工业物联网设备接入工厂专网时,认证流程会越过消费者网络的服务网关,直接由边缘计算节点来完成验证,并且时延能够控制在10毫秒以内。

物联网设备的认证挑战

海量低功耗设备进入5G网络,带来了新的安全难题,某智能水表厂商曾遭遇批量克隆攻击,5万只水表被冒用同一证书,3GPP为此专门制定了轻量级认证协议(5G-),把认证数据包压缩到原来尺寸的1/5,让NB-IoT设备也能够完成安全握手。

针对固件容易被篡改的问题,新一代TEE可信执行环境成了标配,它就如同给设备装上了防篡改的“黑匣子”,关键认证程序在隔离区域运行,即便主系统被攻破,也能保证根密钥安全,某车企的5G车联网模块采用该技术后,OTA升级攻击成功率变为零 。

行业专网的认证定制

医疗专网正在践行“零信任”认证模式。救护车的5G监护仪接入医院网络时,每次调阅病历都要重新验证权限,哪怕设备已在院内登记。这种持续认证机制与区块链存证相结合,让某三甲医院的医疗数据泄露事件降低了82%。

工业互联网发展出了“设备指纹”认证技术,该技术通过采集 PLC 控制器的时钟偏差、电磁特征等 200 多项参数,进而构建独特的设备 DNA。某智能工厂部署此技术后,成功拦截了仿冒工业机器人的 APT 攻击,避免了 4500 万元的经济损失。

认证机制的商业价值

5G认证促使新的商业模式出现。某运营商推出了“认证即服务”平台,企业能够按照自身需求调用双因素认证能力,也就是人脸识别加上SIM卡的认证能力,共享单车使用这个服务后,盗用账号投诉量降低了67%。认证过程中产生的信任数据,成为了数字孪生系统的关键养分。

更值得留意的是,跨运营商认证生态正在兴起。通过构建全球认证枢纽,用户的5G身份能够在不同国家的网络之间实现无缝漫游。某跨国物流公司经过实际测试表明,跨境切换认证的时间从4G时代的12秒缩短到了1.3秒,并且每年能够节省超过800万元的通信成本。

面向6G的认证演进

量子密钥分发进入了5G认证试验阶段,某实验室成功实现了相距50公里的基站与终端间的量子加密认证,从理论上来说,它能够抵御任何计算能力的攻击,这种“未来proof”的设计理念,可以确保现有的5G设备能够平滑升级到6G时代。

生物特征与SIM卡的融合认证正实现突破,某手机厂商的最新旗舰机支持静脉纹路识别,它结合5G网络的可信执行环境,达成生物特征数据“永不落网”,测试显示,这种活体认证方式能将支付诈骗成功率降低到百万分之一 。

当我们享受着5G带来的毫秒级响应,可曾思考过其背后每秒钟会发生数百万次的认证握手?您觉得未来的认证技术,是更应强调便捷性,还是安全性?欢迎分享您的真实见解。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 5G专网开启企业数

5G专网开启企业数 5G时代能源革命来

5G时代能源革命来 5G 时代的安全防

5G 时代的安全防 2025年5G天线市场

2025年5G天线市场 5G 助力智能建筑

5G 助力智能建筑