到了2025年,5G技术不再只是一项通信革新,它更是推动生态环境保护的革命性力量。5G具备高速率、低时延和大连接的特性,正深度重构环境监测的模式,也在深度重构资源管理的模式,还在深度重构生态修复的模式。本文会系统剖析5G与生态环境的六大融合场景,以此展示技术怎样为地球可持续发展注入新动能。

5G环境监测网络

传统环境监测站因为布线成本以及覆盖范围的限制,常常会存在数据盲区。5G基站搭载的微型传感器构成了天罗地网,它能够在方圆1公里的范围内,实时采集PM2.5、水质、噪声等20多项指标。就拿深圳湾红树林保护区来说,所部署的800个5G传感器,在去年累计预警了27次污染事件,其响应速度比人工巡查快8倍。

更让人惊叹的是5G无人机得到了应用,有一种巡查无人机搭载着高清摄像机和气体分析仪,它能通过5G网络把4K视频与光谱数据实时回传,单次飞行就能完成过去需要半个月的人工勘测工作量,在鄱阳湖湿地,这套系统已经帮助发现了3处隐蔽排污口,取证效率提高了90% 。

智能垃圾分类系统

垃圾箱装上了5G模组,然后变身为“环境哨兵”。上海推行了智能分类系统,该系统能借助重量传感器和图像识别,自动统计各类垃圾的投放量,还能优化清运路线。数据显示,试点小区的垃圾分类准确率从63%提升到了92%,清运车的燃油消耗降低了35%。

更有趣的是对垃圾处理厂进行5G改造,杭州某焚烧厂部署了AR巡检眼镜,工程师借助它能实时查看设备三维模型,还能看到运行参数,通过5G远程操控的机械臂,可以精准分拣危险废物,这使得工人接触有害物质的几率下降了76% 。

野生动物保护革命

东北虎豹国家公园的5G项圈正在改写保护生物学的研究方式,其定位数据每10秒上传一次,再配合AI运动轨迹分析,首次揭示了大型猫科动物的精确领地范围,去年冬季,该系统成功预警17次人兽冲突,保护了8只东北虎的安全。

在青海三江源地区,5G红外相机网络捕捉到了雪豹育幼的珍贵影像,这些影像是4K视频,通过边缘计算进行即时分析,借助此科研人员不出家门就能掌握种群动态,目前该地区已识别出23个雪豹个体,比传统调查多发现了40%。

精准农业节水减排

新疆棉田有5G滴灌系统,它堪称“用数据种地”的典范,埋设了2000多个土壤传感器,这些传感器每15分钟更新墒情数据,还配合气象站信息实现毫米级灌溉控制,和传统漫灌相比,这套系统节水53%,化肥使用量减少28%。

江苏稻田里的5G虫情测报灯充分展现出了技术的神奇力量,每晚它会自动拍摄害虫图像,这些图像经过云端识别后,到了次日清晨就能生成精准的施药方案,使用这个系统的农户农药支出降低了42%,而且稻田里蜘蛛等益虫的数量反而增加了3倍 。

碳中和城市管理

雄安新区的5G智慧路灯蕴含着城市减碳的秘密。它能根据人车流量自动调节亮度,还配备风光互补供电系统,这使得单盏路灯年耗电量从365度急剧降低到89度。全市12万盏路灯改造完成后,就相当于每年多种植11万棵树。

厦门港的5G岸电系统解决了船舶污染难题,靠泊船只通过5G智能插座使用清洁电能,单艘万吨轮每次接驳能减少3吨柴油燃烧,系统运行两年来,港口二氧化硫排放量下降了79%,这一降幅十分惊人。

生态修复远程协作

库布齐沙漠有一个治沙机器人团队,该团队依靠5G达成了“云植树”,技术人员在距离300公里远的地方,指挥无人车完成了开沟、栽苗、浇水这一系列全套作业,并且每天能够治理50亩沙地,这种模式让植树成本降低了60%,然而成活率却提升到了85%。

南海珊瑚培育基地的5G水下监控有意外收获,8K直播画面让科学家发现,温度骤变时珊瑚会释放特殊荧光物质,这个发现促成了新型环境预警机制的建立,使珊瑚幼体存活率提升了33%。

当5G深入到生态环境的各个地方,我们忽然发觉,技术不但能够改变生活方式,还能够重塑人与自然相处的哲学。您觉得在未来,5G在哪些方面还可能创造出令人意外的环保价值?欢迎分享您的见解,让我们一起描绘绿色科技的无穷可能。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 5G路由器选购指南

5G路由器选购指南 5G专网开启企业数

5G专网开启企业数 5G时代能源革命来

5G时代能源革命来 5G 时代的安全防

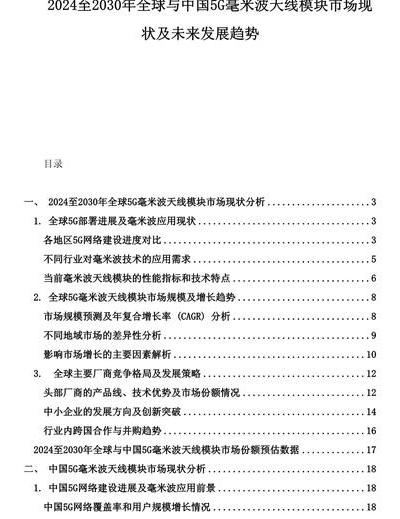

5G 时代的安全防 2025年5G天线市场

2025年5G天线市场 5G 助力智能建筑

5G 助力智能建筑