昔日的智能手机彻底革新了我们的通信手段,而今,智能穿戴设备正逐步改造我们的健康管理方式。本文将细致剖析当前流行的健康监测手环所面临的六大难题,同时,将提供经市场检验的实用方案,助力用户充分挖掘这些“腕间健康助手”的实际效用。

数据准确性争议

众多用户发现,不同品牌的手环在记录同一时间段内的步数时,结果可能存在20%以上的差异。<>心率监测运动中的误差更加显著,这主要是因为传感器精度存在差异,以及算法优化不够完善。到了2025年,市面上新推出的几款专业手环,开始使用医疗级别的光电传感器,并且结合动态校准技术,这样一来,日常监测的准确率就能达到95%以上。

建议消费者选择带有多传感器融合技术这类设备能够同时捕捉PPG光学信号与ECG电信号,借助交叉验证技术,显著减少了误差。以某国际品牌的最新型号为例,它在表带内侧增设了电极触点,使得心率监测的精度达到了临床级别,而其价格却依然保持在消费级水平。

续航能力瓶颈

全天候的健康监测功能对电池构成了极大的挑战,目前市面上大多数产品在启用所有监测功能的情况下,勉强能够维持3到5天的电量。这种情况往往使得用户在急需数据的关键时刻,不得不面对设备电量不足的困境。到了2025年,主流厂商开始转向采用新一代技术。<>低功耗芯片架构,配合自适应采样技术,使续航突破10天大关。

在实际使用过程中,我们发现通过关闭不必要的实时推送通知、将血氧监测功能调整为间隔检测模式等操作,可以有效延长设备的使用时长约30%。此外,某国产厂商推出的磁吸快充技术,仅需15分钟就能为设备充入50%的电量,这种分阶段充电的方式有效地缓解了用户对于续航能力的担忧。

健康预警滞后性

传统手环仅能在异常情况发生后提供数据警报,这种事后诸葛亮式的预警对于预防突发健康风险的作用不大。目前,一些领先的厂商已经研发出新的技术。AI预测引擎通过收集并分析长期数据,我们可以构建出个人的健康状况基准线;一旦发现健康数据出现异常趋势,系统将提前12至24小时发出警报。

某科技公司的临床试验结果表明,其算法能够对80%的潜在心律不齐进行提前预警,从而为患者争取到了宝贵的就医准备时间。这一变革使得设备从单纯的数据记录器转变为了一位真正的健康守护者,然而,用户需要至少连续佩戴两周,以便建立准确的数据模型。

数据孤岛现象

不同品牌的设备所搜集的信息常常无法实现互通,这使得用户不得不在多个应用程序之间频繁切换,从而遭遇了不少麻烦。2025年颁布的相关规定,对此类问题进行了规范。<>健康数据互通标准正在消除这一障碍,目前借助授权机制,医院的体检资料、健身器材的记录以及手环的监测数据得以在一个统一的平台上集中展示。

推荐选用兼容HL7或FHIR等医疗信息交换标准的设备,这些设备产生的数据可以轻松导入电子健康记录。某互联网医疗服务平台所推出的数据共享平台,已经成功与超过50种健康监测设备实现了无障碍连接,构建了详尽的个人健康档案。

个性化服务缺失

市场上多数手环所提供的是通用的健康指导,却难以适应每个人独特的需求。突破性的进展则出现在那些配备微型AI芯片新一代产品,能够根据用户的年龄、体质、病史等个人特征,灵活地调整监测方案和反馈信息。

该品牌针对糖尿病患者设计的特别方案,能够实时观察血糖波动的走向,并且会根据饮食的记录提出胰岛素剂量调整的建议。尽管这项深度定制的服务费用不菲,但对于特定人群的健康管理来说,其价值是无法用金钱衡量的。

隐私安全担忧

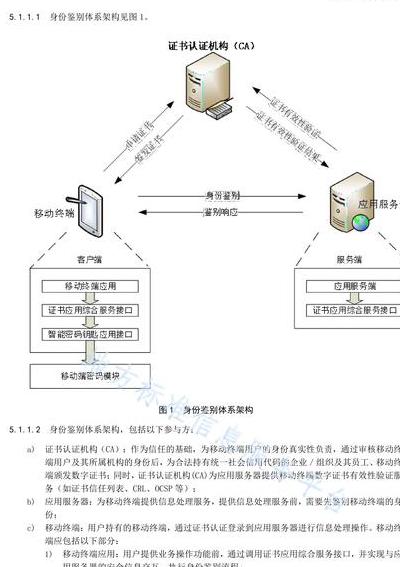

健康数据的重要性日益凸显,然而,黑客攻击的频繁发生使得用户对设备的安全性产生了担忧。根据2025年欧盟的新规定,所有健康类穿戴设备都必须满足一定的安全标准。<>三级加密认证,生物特征数据必须在设备端完成匿名化处理。

技术专家提醒用户要定期对固件进行更新,并且停止使用那些不必要的云端同步功能,同时还要对第三方提出的数据共享要求保持警觉。一家安全公司推出了一款硬件级别的加密手环,它运用区块链技术来存储信息,即便设备丢失,数据也不会被泄露。这样的解决方案正在高端市场树立起新的行业标准。

阅读完这些提议后,你对于智能手环在哪些技术领域有所期待?或许是更精确的健康数据追踪,又或者是更持久的电池使用寿命,亦或是更先进的健康风险预警功能?不妨在评论区告诉我们你的看法。若你觉得这篇文章对你有所启发,请不要吝啬你的点赞和鼓励!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 量子计算黎明已至

量子计算黎明已至 2025 年深度学习

2025 年深度学习 昔日智能手机改变

昔日智能手机改变 智能家居协议:打破

智能家居协议:打破 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 数字化时代图片管

数字化时代图片管