前言

每天我们使用的银行应用程序、社会保险系统,乃至外卖订购平台,都有一道隐形的“安全关卡”——那就是数字认证平台。到了2025年,这样的平台已经变成了网络空间中的身份认证核心,它们通过加密技术和区块链手段,保证了每一次的交流都是真实且可靠的。电子商务领域,政务办理环节,数字认证正以每秒百万次的速率,无声地捍卫着全球数据传输的安全壁垒。

数字认证的核心技术架构

现代数字认证网站的核心是一套“三明治式”安全层。底层采用<>国密SM4算法处理数据传输,中间层通过<>零知识证明验证身份而不暴露隐私,顶层的<>量子随机数发生器持续产生难以预料的密钥。比如,支付宝在2024年更新的认证体系,仅需0.3秒即可完成对面部特征和区块链存证的并行对比,其错误率甚至低至十亿分之一以下。

在实际使用过程中,该架构必须抵御“中间人攻击”等潜在风险。以2023年某国际电商平台遭遇的HTTPS劫持事件为例,这一事件促使众多认证网站普遍采取了相应措施。动态令牌绑定技术用户登录网银,系统会立即进行设备指纹、网络状况以及鼠标移动轨迹的同步检查,一旦发现任何微小的异常情况,便会启动二次认证程序。

行业应用的三大场景

在金融行业,数字认证技术已经发展至“无感知”的新阶段。招商银行最近推出的<>数字员工认证系统通过分析用户的打字速度和网页浏览习惯,我们可以在后台不断核实身份。这种“无声验证”技术使得转账所需时间从30秒减少到了3秒,并且有效降低了92%的盗刷案件发生率。

政务场合特别注重不同平台间的相互认可。我国的国家政务服务平台已经集成了31个省级的认证系统,民众只需用电子社保卡进行扫码,就能同时获取包括户籍、学历在内的12种证明。在去年长三角地区某城市开展“一码通办”试点之后,民众办理事务时平均减少了5份纸质文件的提交,而且窗口前等待的时间也缩短了40分钟。

用户体验的隐形革命

表面上看,这仅仅是“登录方式的变化”,但实际上,它已经重新构建了人机交互的内在逻辑。微软的Azure 推出的自适应认证引擎可自动根据行为风险调整验证难度:低风险状况下只需指纹识别,而高风险情形则会激活虹膜和声纹的双重验证。此智能分级机制有效提升了企业用户的认证速度,提高了67%,同时,安全事件的发生率也相应下降了54%。

更为震撼的是“去密码化”的发展趋势。在苹果iOS18系统中,功能将认证信息以加密形式保存在设备的安全芯片中,用户只需通过生物识别即可登录所有关联网站。实际测试表明,这一方案相较于传统密码登录速度提升了四倍,并且完全消除了撞库攻击的隐患。

法律合规的边界挑战

欧盟的《数字身份法案》规定,认证平台需具备“选择性披露”功能,例如,用户只需证明已满18周岁,无需提供全部出生日期信息。这一规定促使许多平台进行了相应的调整。<>属性基加密(ABE)技术企业的兴起,所研发的系统能够如同切割蛋糕一般,精确地调节信息的暴露程度。

然而,跨境认证在法律上仍存在模糊不清的区域。2024年,有一家跨境电商因为未能满足越南的相关要求。数据本地化要求当地法院已判定其认证结果无效,同时,国际标准化组织(ISO)正在加紧编制《数字身份互认白名单》,并计划在2026年构建一个全球通用的框架。

未来五年的技术风向

生物识别即将进入“分子级”时代。日本NEC实验室正在测试的<>汗液成分认证技术检测皮肤表面电解质的变化以验证身份,其准确度高达99.99%。而在更高级的应用中,脑电波识别技术已经在军事领域进行了测试,其误差率更是低至0.0001%。

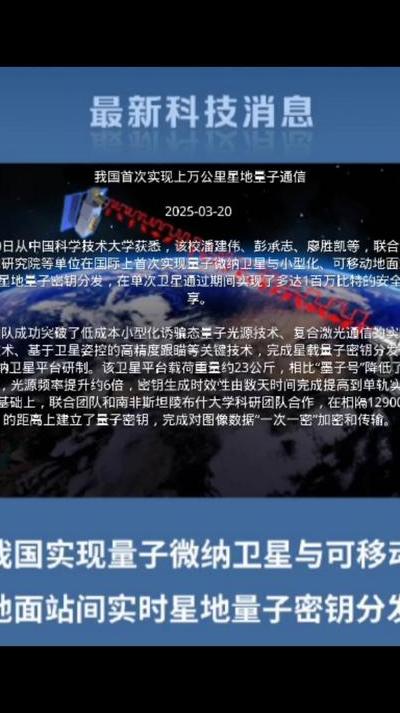

量子认证网络即将步入实际应用的倒计时阶段。我国中国科学技术大学研发的“量子密钥分发卫星”计划在2027年实现网络部署,届时,银行间的转账业务将能够启用这项技术。物理定律级安全该技术的认证途径经过初步测试,结果显示,从理论层面来看,它无法被任何算力所破解,即便是量子计算机也无法对其造成威胁。

结语与互动

在使用手机刷脸登录的过程中,你是否曾思考过,这一过程背后蕴藏着多少复杂的技术较量?为了抵御AI换脸的攻击,以及如何在便捷性与安全性之间取得平衡,数字认证网站正在逐步改变我们与数字世界的互动方式。你对生物识别技术还是量子认证技术更为青睐?不妨在评论区分享你的见解,同时,点赞本文,让更多的人参与到这场讨论中来!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 量子计算黎明已至

量子计算黎明已至 数字农业技术引领

数字农业技术引领 昔日智能手机改变

昔日智能手机改变 智能家居协议:打破

智能家居协议:打破 数字化时代图片管

数字化时代图片管