全球数字化进程持续加快。卫星互联网正从科幻概念变为现实基建。到2025年时。星链已部署超1.2万颗卫星。亚马逊柯伊伯计划紧随其后。中国“鸿雁星座”也完成三期组网。这场太空竞赛不仅会重塑通信行业。还会影响地缘科技博弈格局。本文将对技术突破、市场竞合、政策挑战这三大维度进行剖析通过剖析来揭示卫星互联网是怎样改写人类连接方式的。

低轨卫星的技术突围

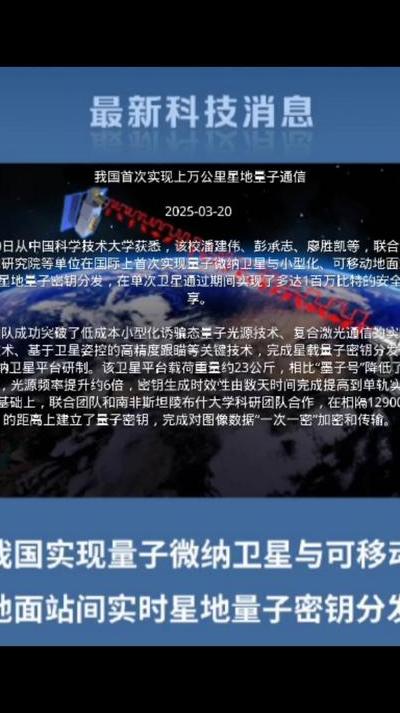

传统地球同步轨道卫星有600毫秒延时。低轨卫星群把这一情况彻底改变。最新的V2卫星采用激光星间链路技术。数据传输延时降到20毫秒以下。和地面光纤相近。这种“太空蜂窝网络”依靠动态波束成形技术。能精准跟踪地面用户终端移动轨迹。即便在时速300公里的高铁上。也可保持稳定连接

卫星实现小型化且能批量发射,带来了成本变革。如今猎鹰九号火箭的整流罩可装载60颗卫星,每颗卫星重200公斤。单颗卫星制造成本已被压低至50万美元以下。中国长征八号火箭创造了“一箭22星”纪录。它将每公斤载荷发射费用降至5000美元。这为星座快速部署扫除了障碍

全球市场三分天下

北美市场中占据着主导地位。它的星链服务覆盖了五十个国家。2025年Q2财报显示用户数量突破了三百万。然而亚马逊柯伊伯计划凭借AWS云服务生态强势进入。其首批测试卫星频谱效率提高了30%。它正通过捆绑云服务策略争夺企业客户。

中国“星网”集团统筹了一项有1.3万颗卫星的计划。该计划进展迅速。到2025年已实现对东南亚的全面覆盖。欧洲联盟紧急启动“虹膜计划”。但因技术储备不足。致使进度滞后。值得留意的是。阿联酋“鹰眼星座”与非洲联盟联合。正在新兴市场开辟出第三个竞争领域。

频谱资源争夺白热化

国际电信联盟分配了Ku/Ka频段,多国因此展开博弈。采取“先射星后申报”策略,抢占了12GHz频段,这引发欧洲航天局强烈抗议。中国创新采用Q/V波段(40 - 50GHz)来实现超越。这个频段雨衰严重,但其可用带宽是传统频段的10倍。

2025年新出台的《太空交通管理公约》有规定。运营商要给每颗卫星都配备自动防撞系统。这致使卫星制造成本提升了15%。不过,它切实降低了轨道碎片风险。美国FCC新规定强制要求。退役卫星需在5年内脱离轨道。这推动可降解卫星材料研发加快了进程。

行业应用爆发式增长

远洋航运业受益最大。马士基集团货轮装有相控阵终端。该终端能在全球海域实现稳定连接。连接速度为。石油巨头壳牌在北极钻井平台部署了卫星物联网系统。借此首次实现了设备状态的实时监控。监控环境为零下60℃。

应急通信领域出现了颠覆性应用。2025年土耳其发生地震,那时传统基站瘫痪。星链终端在30分钟内就建立起救灾指挥网络。中国有“快响卫星”系统。暴雨洪涝期间,它能通过卫星投送无人机中继基站。

地面终端创新竞赛

相控阵天线价格大幅降低,从原本的2万美元降至499美元。华为最新款手机已装上卫星通信芯片。特斯拉皮卡的车顶有隐藏的卫星天线。车辆行驶时能持续连接星链网络。其导航精度可达厘米级。

日本索尼研发出折叠伞卫星终端,引发了消费电子领域的革命。有一把看似平常的雨伞,展开后它能够自动对准卫星。它可以为智能眼镜这类穿戴设备,提供1Gbps网络接入。非洲有初创公司,推出了太阳能卫星Wi-Fi背包,能解决偏远地区儿童上网困难的问题。

太空经济新秩序重构

卫星互联网让轨道资源有了证券化交易。近地轨道槽位估值在三年里急剧上涨。涨幅达到20倍。卢森堡证券交易所推出全球首个“轨道使用权期货”。高盛预计到2040年。太空经济规模会突破万亿美元。

但技术霸权的风险愈发显著。美国商务部将卫星调制解调器技术列入出口管制清单。这致使欧盟不得不启动“伽利略2.0”计划,以求实现自主可控。发展中国家联合起来。其要求ITU预留20%的轨道资源。目的是防止数字鸿沟进一步扩大。

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 量子计算黎明已至

量子计算黎明已至 数字农业技术引领

数字农业技术引领 2025 年深度学习

2025 年深度学习 智能家居协议:打破

智能家居协议:打破 数字化转型浪潮下

数字化转型浪潮下 数字化时代图片管

数字化时代图片管