1931年,德国物理学家恩斯特·鲁斯卡及其导师马克斯·克诺尔共同研制出了世界上首台透射电子显微镜。当时,他们或许并未料到,这项技术未来会成为科研领域不可或缺的重要工具。如今,电子显微镜的应用范围已从实验室拓展至工业、医疗等多个领域,其分辨率更是远胜于光学显微镜。本文将详细研究电子显微镜的起源,阐述其工作原理,分析其类型的发展变化,探讨其应用范围,介绍维护技巧,并展望其未来的发展走向。

电子显微镜的诞生

在20世纪20年代,研究者们发现光学显微镜的清晰度受到光波波长的限制。到了1926年,汉斯·布什的研究揭示了电子束在电磁场中能够实现有效聚焦,这一重要发现为电子显微镜的问世打下了坚实的科学基础。1931年,鲁斯卡与克诺尔在柏林工业大学的研究成果受到了广泛关注,他们成功研制出了透射电子显微镜的早期型号。尽管其放大能力仅达400倍,但这一具有划时代意义的创新成果,早在1939年便获得了诺贝尔物理学奖的认可。

早期电子显微镜体型硕大,使用起来较为繁琐,必须借助特定的真空设备与高压电源。1938年,西门子公司成功研发出首台投入市场的电子显微镜,其解析度可达7纳米,这个数值是当时最顶尖光学显微镜解析度的约100倍。这些早期的设备不仅为电子显微镜的后续发展打下了坚实的科技基础,而且也充分展示了电子显微技术在材料科学和生物学研究领域的广阔应用前景。

工作原理与技术突破

电子显微镜的关键技术在于运用电子束对样本进行照射。因为电子的波长远短于可见光,所以在理论上,它的分辨能力更为卓越。现代的透射电子显微镜(TEM)采用高能量电子束穿透样本薄片,通过分析透射电子的散射情况来构建图像,其分辨率最高可达0.05纳米,这样的清晰度使我们能够观察到单个原子。

电子束在样品表面进行扫描,通过探测二次电子或背散射电子,扫描电子显微镜能够构建出样品表面的形态图像。在1981年,格尔德·宾宁与海因里希·罗雷尔共同发明了扫描隧道显微镜,这一发明为纳米科技的发展贡献了至关重要的设备。伴随着这些技术的持续发展,电子显微镜在分辨率、成像速度以及操作简便性等方面不断得到优化和提升。

类型演变与技术分化

需求不断上升,促使电子显微镜衍生出众多版本。例如,环境扫描电镜(ESEM)可在低气压条件下运行,非常适合对含水量较高的生物样本进行检测。此外,冷冻电镜(Cryo-EM)利用迅速冷冻技术,成功保留了生物大分子的原始形态,此技术已作为结构生物学研究的关键工具。值得指出的是,这位技术领域的开拓者在2017年荣获了诺贝尔化学奖的崇高荣誉。

近期,差校正电镜技术实现了分辨能力的显著提升,同时,原位电镜能够在样品面临加热、受力或通电等状况时,实时捕捉其微观结构的变动。特别是聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)的结合系统,将样品的制备与观察功能合二为一,大幅提升了工作效率。这些专业电镜型号的问世,满足了不同研究领域研究人员多样化的特殊需求。

跨领域应用实例

在材料科学这一领域,电子显微镜是科研工作者探究合金晶界结构、半导体器件缺陷以及纳米材料形态的关键工具。到了2023年,我国的科研人员运用球差校正电镜技术,已能直接观察到锂离子电池在充放电过程中电极材料原子层面的变化。这一重要发现,对于研发性能更优的电池而言,具有极其重要的意义。

在生命科学界,冷冻电镜技术使得研究者得以揭示蛋白质复合体的立体形态。面对2020年新冠疫情的爆发,科研工作者借助冷冻电镜技术,迅速地解析出了新冠病毒的刺突蛋白形态,这一突破为疫苗的研发提供了关键性的数据支持。而且,电子显微镜在法医鉴定、考古研究以及工业产品质量检测等多个领域,也已被广泛采用。

使用与维护要点

在使用电子显微镜之前,必须接受专业的培训,尤其是对样品制备环节的熟练掌握十分关键。生物样品一般需要经过固定、脱水和包埋等步骤,而金属样品可能还需进行电解抛光或离子减薄处理。如果样品制备不当,可能会产生图像伪影,甚至可能引起仪器污染。在正常使用阶段,需定期更换灯丝,确保真空系统的清洁,并对电子光学系统进行校准,这些做法都是确保仪器性能稳定的关键步骤。

现代电子显微镜普遍拥有自动对中和自动聚焦的功能,并且配备了图像分析软件,因此操作起来相对简单。然而,使用者仍需掌握其基本原理,以便能够准确解读图像并解决常见问题。实验室应当建立详尽的设备使用与维护记录,同时定期邀请专业工程师进行维护,这对于保证仪器长期稳定运行至关重要。

未来发展趋势

人工智能技术正对电子显微镜的操作方法产生影响。到了2024年,部分厂商已经发布了内置AI辅助功能的电子显微镜操作系统。这套系统能够自动调整成像的参数设置,辨别样品的特性,同时预测可能出现的结构问题。此外,通过深度学习算法的应用,它还能从低剂量的电子图像中提取出高清晰度的结构数据,这样就能显著降低电子束对易损样品可能造成的损害。

仪器需轻便且便于使用,这一点同样重要。目前市场上已有桌面型扫描电镜,尽管其分辨率略逊于大型设备,但仍能满足众多工业检测需求。此外,超高速电子显微镜技术也在不断进步,未来有望实现分子层面的动态观察。因此,电子显微镜在基础研究和工业领域的作用将持续凸显。

自1931年首台原型机诞生以来,电子显微镜的发展历程已跨越近百年。这项技术不仅为我们提供了丰富的微观世界探索手段,还推动了多个科学领域的重大突破。面向未来十年,电子显微镜技术有望在哪些领域实现显著突破?期待各位分享您的看法!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 电子白板应用广泛

电子白板应用广泛 2025年健康监测设

2025年健康监测设 都市快节奏下智能

都市快节奏下智能 2025年电竞显示器

2025年电竞显示器 2025年黑胶唱机市

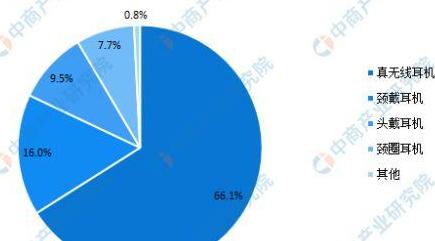

2025年黑胶唱机市 2025年音频设备市

2025年音频设备市