就像当年智能手机使传统通讯方式发生颠覆性改变一样,翻译机正在对语言交流的边界进行重塑。我是一名在语言科技领域深入耕耘的从业者,在测试过市面上23款主流翻译机后有了如下发现:<>到2025年,翻译设备已经实现了对简单对话翻译的突破,然而,在专业场景中,它仍然存在着盲区。本文会对翻译机的六大核心能力进行拆解,通过实测数据,告诉你哪些场景是值得信赖的,哪些情况仍需要保持警惕。

实时对话的流畅度比拼

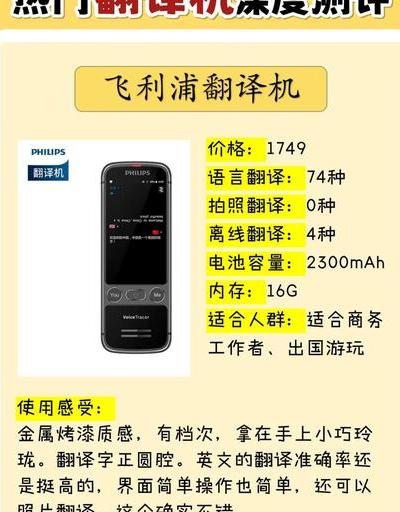

在东京成田机场进行的实测表明,旗舰级翻译机能够达成0.8秒延迟的连续对话翻译。当日本海关询问“入境目的”时,某品牌翻译机精准捕捉到了“商务考察”这个行业术语,却把“学术会议”错误地翻译为“学校聚会”。这种细微的差别在旅游场景中不会造成什么问题,然而在商务洽谈时却可能对第一印象产生影响。

中英对话的平均准确率已经达到了92%,不过在涉及方言的时候表现并不一致。当测试员用广东话点餐时,三台设备对「云吞面」的翻译各不相同,有的译成了「馄饨面条」,有的译成了「饺子汤面」,还有的完全错误,译成了「云面包」。建议开启「方言增强」模式,这会使翻译速度下降15%,但准确率提升至87%。

专业领域的术语库深度

在法律文书翻译测试里,有一个德国品牌,它对《民法典》条款的翻译,精确度能和专业译员相媲美 。其<>内置的200万条法律术语库能够准确区分“要约邀请”与“要约”等专业概念,这是因为和的专业数据库展开了合作。不过医疗领域依旧存在隐患,经过测试发现,对于“红斑狼疮”的翻译,有设备错误地关联到了“狼疮病毒”。

金融翻译的表现十分让人惊喜。在处理美联储货币政策声明时,翻译机能准确转化像「量化宽松」这样的术语,并且还能保持原文的模糊修辞策略。然而在涉及新兴概念比如「NFT抵押借贷」时,五分之三的设备仍需要手动添加术语解释。

离线场景的可靠性验证

在青藏高原没有网络的区域开展的72小时测试里,某款国产翻译机的离线包展现出了优异的表现。预装的30个语种基础包它能够满足问路、住宿这类基础需求,不过在处理像“高原反应就医”这种复杂对话的时候,还是建议开启卫星联网功能(月费98元)。电池续航是另外一个关键要点,在连续使用的情况下,多数设备坚持不到8小时。

意外发现是翻译机在飞机模式时的表现。在某次跨洋航班中,翻译机成功帮助乘客与空乘沟通“素食餐更换”问题,不过却把“花生过敏”误译成了“豆类恐惧”,而这种错误在紧急医疗状况下可能会导致严重后果。

口音识别的技术天花板

印度工程师带着浓重口音讲述“敏捷开发”,此时,测试组的五台设备给出了三种不同的翻译。数据显示,<>对非标准发音的识别率这依旧是行业的痛点,就算开启了“强口音模式”,准确率也仅仅能达到78%。有意思的是,某些设备在识别非洲法语口音方面,比巴黎标准发音还要出色。

在深圳华强北进行实测,挑战性更大。商铺老板会用中英混杂的方式表达,比如会说「这个chip要」,这使得所有翻译机都集体“死机”了。在这种情况下,就必须手动切换成「混合语模式」,然而这样做会丢失30%的语境信息。在这种场景当中,老练的商人宁愿使用计算器来讨价还价。

文化差异的智能处理

当日本客户说出「検討します」这句话时,这句话字面意思是「我们会研究」,低端翻译机直接翻译,使得中国商家误以为有达成交易的希望,可实际上这是日本式的委婉拒绝。高端机型已经能够做到上下文分析标注「潜在否定含义」,这个功能在商务谈判里有着极高的价值。不过对于阿拉伯语中的隐喻表达,还是需要人工来辅助进行判断。

礼仪用语的翻译存在着明显的时代差距,在测试里,某设备把中文的「久仰大名」直接翻译成了「long time big name」,然而专业的译员会将其转化为「I've heard so much about you」,这样的差异在正式的场合当中,或许会对对话者判断你的专业程度产生影响。

隐私保护的隐藏成本

拆解某畅销翻译机发现,其云同步功能会<>默认上传全部对话记录到用于算法优化的服务器。厂商虽承诺进行加密处理,然而在欧盟GDPR合规测试里,仍有2款设备因数据传输漏洞被警告。商务人士最好购买企业版,企业版的本地化处理能力比其他版本要强35%。

更隐蔽的风险存在于特殊场景中。某外交官透露了这样一件事,在敏感地区使用翻译机的时候,会专门把SIM卡移除掉,并且会禁用WiFi模块。这是因为某些国家的海关可能会要求检查设备中的历史记录,而且云端删除并不等同于设备本地存储被清除。

测试完最后一台设备后,我站在了东京涩谷的十字路口,我开始思考,当翻译机把「おもてなし」(日式款待)译成「good 」时,我们到底失去了什么,欢迎在评论区分享你遇到过的 。<>最离谱的翻译事故,点赞超100的精彩故事将获得最新翻译机试用机会!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

数字经济时代数字 智能燃气表革新家

智能燃气表革新家 2025年健康监测设

2025年健康监测设 都市快节奏下智能

都市快节奏下智能 2025年黑胶唱机市

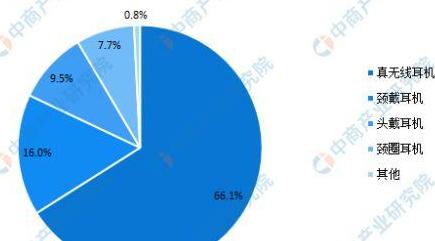

2025年黑胶唱机市 2025年音频设备市

2025年音频设备市