每一位音乐爱好者会遇到这样的困惑,每一位专业录音师也会遇到这样的困惑,那就是为什么用耳机监听时声音完美无瑕,录下来却总是不尽如人意?这个问题看起来简单,实际上却涉及音频工程中的多个关键技术环节。本文要深入解析监听与录音差异的七大核心原因,以此帮助您真正理解这个困扰无数人的音频谜题。

声学环境差异导致感知偏差

耳机能直接把声音送进耳道,将外部环境声完全隔绝。这种封闭式聆听方式,会显著改变我们对频率响应的感知,尤其是低频部分会被过度加强。而录音时,麦克风捕捉的是真实环境里的声波,其中包含了房间反射、环境噪音等复杂因素。

专业录音棚一般会运用声学处理去模拟耳机监听环境,然而家庭录音很难达成这样的效果。实验数据表明,在普通房间录音的时候,200Hz以下的低频会衰减3至5dB,这便是耳机里饱满的贝斯录出来后变得单薄的关键原因。

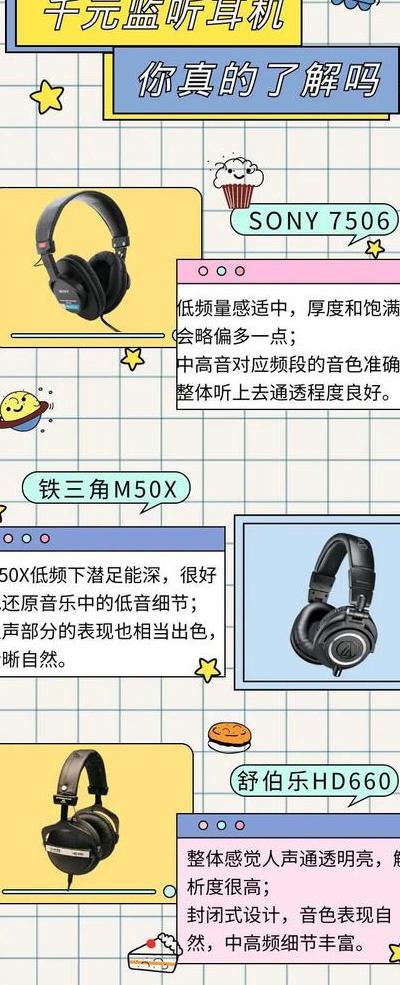

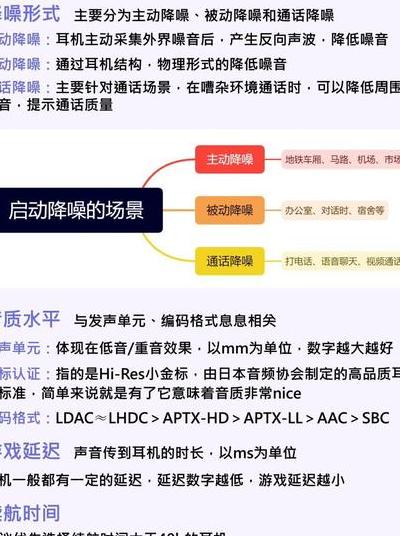

耳机频响曲线的影响

市面上百分之九十的耳机都经过了特殊的频响调校,尤其是消费级产品常常会特意提升低频和高频,从而形成所谓的“微笑曲线” 。这种人为的频响修饰会使声音在监听时显得更有冲击力,不过录音设备会忠实地捕捉原始声源特性 。

专业监听耳机相对比较平直,不过仍有其独特的频响特征。研究发现,就算是价值万元的旗舰监听耳机,在8kHz附近也会有大约2dB的共振峰,这会致使对人声齿音的判断产生偏差。录音的时候使用多副特性不同的耳机交叉参考是一种明智的做法。

麦克风与耳机的换能原理差异

耳机能把电信号转变成机械振动,麦克风会将声波转化成电信号,这两种换能过程有本质不同。动圈耳机的振膜质量一般超过50mg,专业电容麦克风的振膜大概只有0.2mg重,这种质量差别致使它们对瞬态信号的响应速度相差几十倍。

铝带麦克风等特殊类型的换能器会引入特有的相位偏移,这种相位偏移会进一步加剧监听与录音的差异,鼓组录音时,耳机里听到的军鼓声干脆利落,可录出来却常常带着奇怪的拖尾音,原因就在于此 。

立体声像定位的错觉

耳机营造出的是一种极端的人头相关传输函数效果,这种效果下声像完全固定在头部两侧 。录音一般采用AB制式或者ORTF等立体声制式,声像定位依靠时间差和强度差的双重作用 。这种定位机制存在差异,会致使混音时的声场判断严重失真 。

实验表明,当使用耳机混音的作品在音箱上进行回放时,声像宽度通常会出现收缩的情况,收缩幅度在30%至40%之间。要解决这个问题,需要配合使用立体声像校准插件,或者在混音时定期切换到音箱系统检查。

动态范围的认知偏差

耳机能够呈现超过120dB的动态范围,然而大多数录音设备实际可用的动态范围不超过90dB ,这种差异致使我们在监听时会下意识地依赖那些录音设备捕捉不到的微动态 ,特别是在处理人声呼吸声、小提琴泛音等细微细节时 ,这种偏差格外明显 。

专业工程师给出建议,在录音的时候,要把监听音量控制在82dB SPL左右,这是人类耳朵频率响应最平直的那个音压级 。响度表辅助判断可以显著减少这种动态认知偏差。

心理声学的预期效应

大脑会依据视觉线索以及操作反馈,自动对听觉感知作出修正。我们戴着耳机演奏时,手指触弦所产生的触觉反馈,会对音色判断产生微妙影响。录音仅捕捉纯粹的声学信号,如此一来,这种多感官整合效应便会消失。

著名的“麦格克效应”表明,视觉信息能够改变高达30%的听觉感知 ,这说明了为何看着自己演奏时会感觉音色饱满 ,而只听录音时却会觉得干瘪无力 ,解决办法是录音时闭上眼睛演奏 ,或者使用摄像头同步记录演奏画面 。

电子信号路径的隐秘损耗

从音源到耳机的信号传输路线,一般比录音路线简单许多。专业音频接口的监听输出,常常通过精心优化的模拟电路。而录音通道,要经过AD转换、数字处理、DA转换等多个环节。每个环节都会带来微小的失真以及噪声。

测试显示,哪怕是高端的音频接口,其录音通道的总谐波失真,也会比监听通道高出大概0.002% 。硬件直通进行模式录音,或者定期开展回路测试校准,能够有效降低这种路径差异带来的影响。

看完这些专业的解析内容后,您有没有遇到过耳机监听和录音严重不相符的状况?您是通过什么办法解决这个问题的?欢迎在评论区分享您实际操作的经验,要是觉得本文有帮助,请点赞给予支持!

2025年环保政策持

2025年环保政策持 材料科学创新:纳米

材料科学创新:纳米 5G技术带来的投资

5G技术带来的投资 山狗A9Pro运动相

山狗A9Pro运动相 从数学神童到区块

从数学神童到区块 2025 科技变革:她

2025 科技变革:她 数字化库房管理变

数字化库房管理变 数字经济时代数字

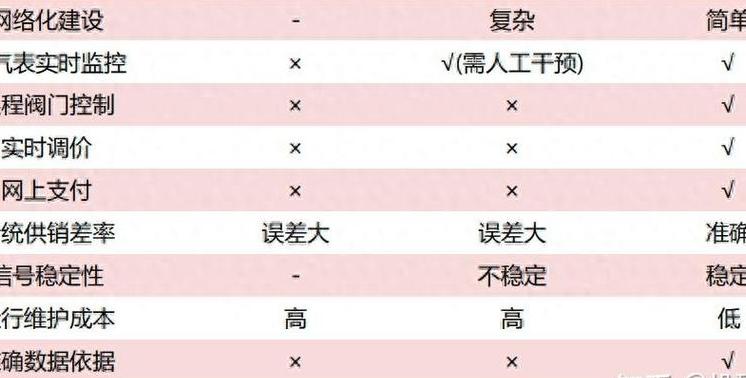

数字经济时代数字 智能燃气表革新家

智能燃气表革新家 电子白板应用广泛

电子白板应用广泛 2025年健康监测设

2025年健康监测设 都市快节奏下智能

都市快节奏下智能 2025年电竞显示器

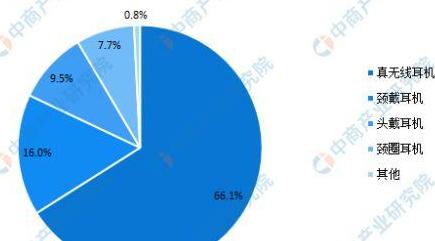

2025年电竞显示器 2025年音频设备市

2025年音频设备市